【大阪府茨木市】大阪府と京都市の間に位置し、北大阪の交通・産業の要衝である大阪府茨木市の防災対策

「茨木市」駅

「茨木市」駅大阪府北部の茨木市は、大都市である大阪市と京都市の間に位置する都市。日本有数の古墳群地帯として豊富な史跡や緑が残る地でありながら、JR・阪急・大阪モノレール3鉄道が走り、北大阪の交通・産業の要衝として、府内8番目の人口を有する近代都市として発展しています。

南北に長く、北半分は丹波高原の老の坂山地の麓で田園や山林が広がり、南半分は大阪平野の一部である三島平野があります。北から南に向かって安威川、佐保川、茨木川、勝尾寺川が流れています。

北半分は自然豊かなエリアとして「いばきた」の呼び名で親しまれ、南半分は市の中心部と住宅地で、南北に延びる全長約5kmのグリーンベルト「元茨木川緑地」が市民の憩いの場となっています。

茨木市では災害を起こさない、被害の抑制、速やかな復旧・復興の視点から、ハード対策とソフト対策を組み合わせた「災害に強いまちづくり」を推進しています。

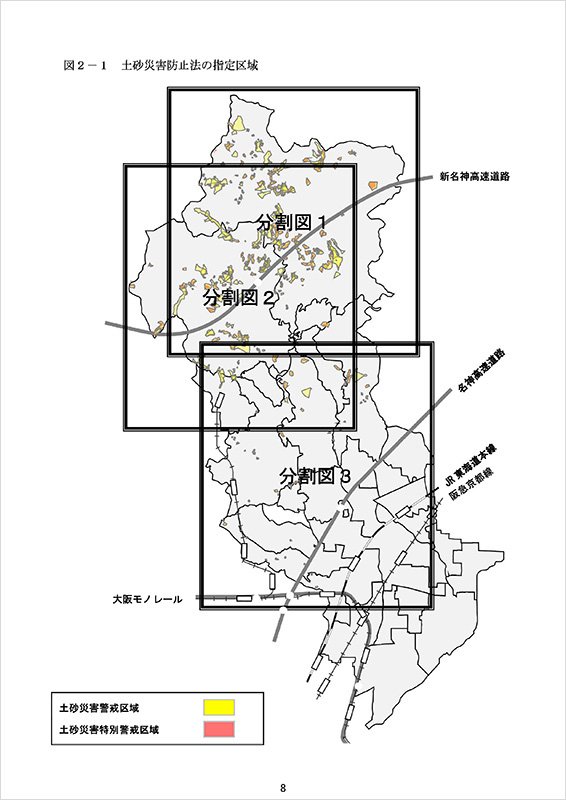

災害への備えに取り組んでいます。「茨木市地域防災計画」では市域を山地、丘陵地、台地(段丘)、低地の4つに分けて災害リスクを想定。特に茨城国際ゴルフ倶楽部、茨城カンツリー倶楽部などがある北部の山地と千里丘陵地は土砂災害のリスクを指摘しています。

土砂災害防止法の指定区域

土砂災害防止法の指定区域地震は活断層に注目し、大規模な直下型地震を想定。特に大きな被害をもたらすと考えられる「有馬-高槻構造線活断層系」を念頭に各種被害を想定しています。

また、約100年~150年周期で発生するとされる紀伊半島沖のマグニチュード9クラスの海溝型地震についても想定。予防対策、避難や消火などの応急対策、復旧復興対策などについてまとめています。

茨木市で最も大きい被害を及ぼす洪水は安威川等の氾濫とされ、住宅の約6割が浸水する可能性があります。日頃から「水害・土砂災害ハザードマップ」を確認しておくとよいでしょう。

同マップには、浸水の深さや継続時間、避難場所のほか、大雨から市街地を守るため2023(令和5)年9月に本格運用が始まった安威川ダムの治水効果や放流についても記載されています。

安威川等洪水・土砂災害ハザードマップ

安威川等洪水・土砂災害ハザードマップ安威川ダムの完成に伴い、2023(令和5)年12月には安威川等の浸水リスクが見直され、大阪府により安威川等の洪水浸水想定区域図が更新されました。逃げ遅れ等の課題も踏まえてマップも更新しています。HPから電子ブック形式で閲覧できるほか、市役所本館3階危機管理課及び各図書館(中央・おにクルぶっくぱーく・水尾・庄栄・穂積)の窓口にて配布されています。

生活空間をハザードマップと見立てた「まるごとまちごとハザードマップ」の活用も有益です。指定避難所44カ所とその他公共施設43カ所には、安威川等が氾濫した場合に想定される最大の浸水深を表示した標識が設置され、日頃から水害リスクを意識できるようになっています。

指定避難所では、説明板のQRコードを読み取ると浸水イメージを画像で確認することも可能。それぞれの場所は、まるごとまちごとハザードマップ設置箇所一覧から確認できます。

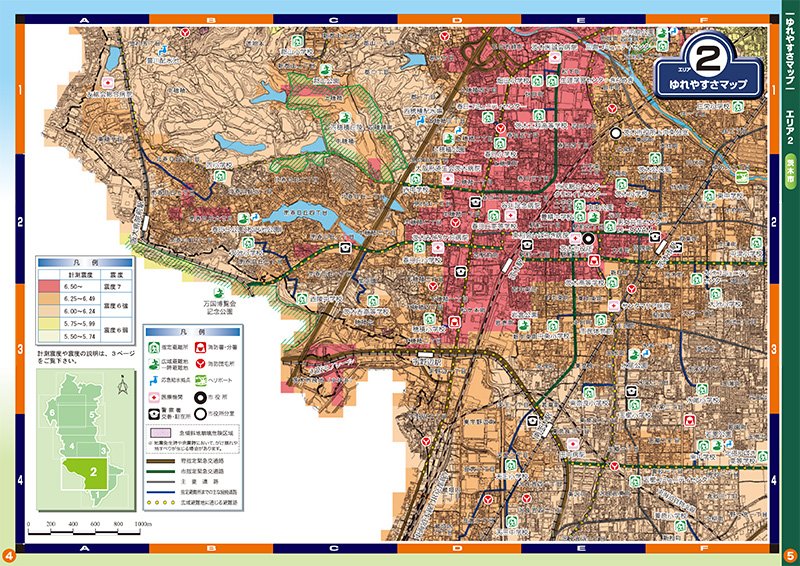

ゆれやすさマップ(市南西部)

ゆれやすさマップ(市南西部)茨木市は南海トラフ地震の防災対策推進地域に指定されています。平時から「地震防災マップ」で備えておくことで、被害を最小限にとどめることにつながります。

このマップは、市内最大深度7の有馬-高槻断層帯地震、同6強の上町断層帯地震、生駒断層帯地震、六甲・淡路島断層帯地震、そして同6弱の南海トラフ地震という5つの想定地震を考慮して作成されています。

エリア別に揺れやすさ、家屋の倒壊危険度、人的被害の危険度を示しているほか、広域避難地、一時避難地、避難所一覧を掲載。 英語版と中国語版もあり、すべてHPから電子ブック形式で閲覧できます。

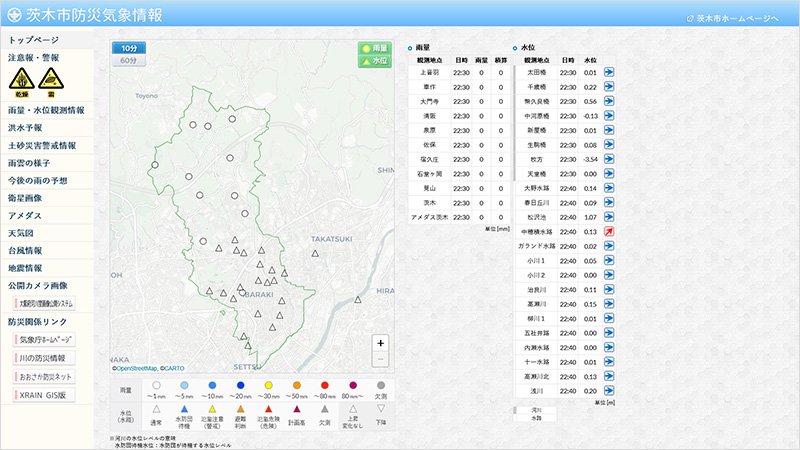

災害時に気象情報をリアルタイムで確認したいときはウェブサイトにて「茨木市防災気象情報」を利用するのが便利です。気象警報・注意報、洪水予報・土砂災害警戒情報などを掲載しています。

避難情報、避難所の開設状況、被害状況なども確認することができます。茨木市地図情報サイトでは、各種災害別の詳細なハザードマップをオンラインで閲覧できます。

茨木市防災気象情報提供ウェブサイト 雨量・水位観測情報

茨木市防災気象情報提供ウェブサイト 雨量・水位観測情報避難が必要な場合に備え、指定一般避難所・指定緊急避難場所一覧で、どんな災害が起きたらどこの避難場所が開設されるのか確認しておきましょう。

災害の種類にかかわらず人々が中長期的に避難生活を送るための「指定一般避難所」、災害の種類ごとに指定される一時的な避難所「指定緊急避難場所」が、市内の公立小・中学校、公民館などから計75カ所が選定されています。

茨木市では震度5弱以上を観測した場合に開設されることになっていて、茨木市避難所開設状況で開設状況を確認できます。

大規模災害が発生した場合、道路の寸断などにより消防などの公的機関がすぐに対処できないことが予想されます。被害軽減のためには、住民自らが初期消火や救出救護などを行うことが重要です。

そこで茨木市では、地域住民が結成する自主防災組織の促進および活性化を推進。現在は2024(令和6)年4月現在、29地区で組織が結成されています。小学校区で結成された場合には、ハンドマイク、ヘルメット、救助道具、倉庫等を市から貸与されます。また、防災士育成への支援、事業活動への補助もあります。

自主防災組織について 茨木市HP

自主防災組織について 茨木市HP

「茨木」駅

「茨木」駅最大の自助・共助は適切な避難です。茨木市では、17カ所の広域避難地・一時避難地を指定しています。JR茨木駅からほど近い岩倉公園も一時避難地のひとつです。2015年4月、「立命館大学 大阪いばらきキャンパス」と併せて防災公園として整備されました。

大勢の人が休める芝生広場があり、最大6,600人の利用が想定されています。非常用トイレ、災害時にはテントを張って救護施設に充てられるパーゴラなど防災設備も配置しています。

隣接する大学とは一体的な空間で、その間に境界はありません。そこで市は災害時には避難してきた人が大学キャンパス内の施設も併せて利用できるよう大学と協議を進めています。

「イオン茨木ショッピングセンター」

「イオン茨木ショッピングセンター」市はJRの線路を挟んで反対側に位置する「イオン茨木ショッピングセンター」を運営するイオンリテールと災害時の物資提供に関する協定を結んでいます。

ショッピングセンターと大学の間では非常用発電設備による電力の相互供給を取り決めていて、その電力を防災公園に供給する計画もあります。今後の協議次第ですが、災害時の各施設の利用や地域住民と学生との共助が期待されています。

- 掲載日

- 2025/03/30

本記事は、(株)ココロマチ が情報収集し、作成したものです。記事の内容・情報に関しては、調査時点のもので変更の可能性があります。