CRE戦略

働く環境を考える:自然と調和する革新的オフィス空間 〜ROKI Global Innovation Center -ROGIC-(日本建築学会賞(作品))から学ぶ〜

設計を担当した小堀哲夫建築設計事務所代表の小堀哲夫氏

設計を担当した小堀哲夫建築設計事務所代表の小堀哲夫氏<画像提供:小堀哲夫建築設計事務所/撮影:新 良太(Ryota Atarashi)>

本記事では、2017年に日本建築学会賞とJIA日本建築大賞をダブル受賞した「ROKI Global Innovation Center -ROGIC-(ROKIグローバルイノベーションセンター)」を取り上げ、設計を担当した建築家の小堀哲夫氏に企業のオフィス空間を計画する際の発想や、取り組むべき課題について語っていただきました。

Ⅰ.一つ屋根の下にワンルームが広がる、自然と建築が融合した唯一無二の環境

ROKI Global Innovation Centerは浜松市天竜川に面する小高い丘の上の敷地にあります。大きな一つ屋根の下にワンルームが広がるオフィスは、開放的で窓を開ければ天竜川から気持ちのいい風が通ります。ROKIは、自動車産業向けフィルターを中心に、ろ過技術を提供するメーカーであり、「自社製品のフィルターを建材として使いたい」という要望に応えた光膜天井も特徴的です。太陽光が優しく拡散されて自然に包まれているような感覚を抱くと同時に、協調性が育まれ創造性が刺激される唯一無二の仕事環境となっています。

開放的なオフィス環境。天井は太陽光を拡散する光膜天井(画像提供:小堀哲夫建築設計事務所/撮影:新井隆弘)

開放的なオフィス環境。天井は太陽光を拡散する光膜天井(画像提供:小堀哲夫建築設計事務所/撮影:新井隆弘) 一つ屋根のワンルームで、自然が豊かな環境にある(画像提供:小堀哲夫建築設計事務所/撮影:新井隆弘)

一つ屋根のワンルームで、自然が豊かな環境にある(画像提供:小堀哲夫建築設計事務所/撮影:新井隆弘) 空調に頼らず、自然光や風、緑などの自然要素を取り入れた半屋外空間を実現した(画像提供:小堀哲夫建築設計事務所/撮影:川澄・小林研二写真事務所)

空調に頼らず、自然光や風、緑などの自然要素を取り入れた半屋外空間を実現した(画像提供:小堀哲夫建築設計事務所/撮影:川澄・小林研二写真事務所)―――建築家として、敷地を見学された際に受けた第一印象や、設計のヒントになったことはあるのでしょうか?

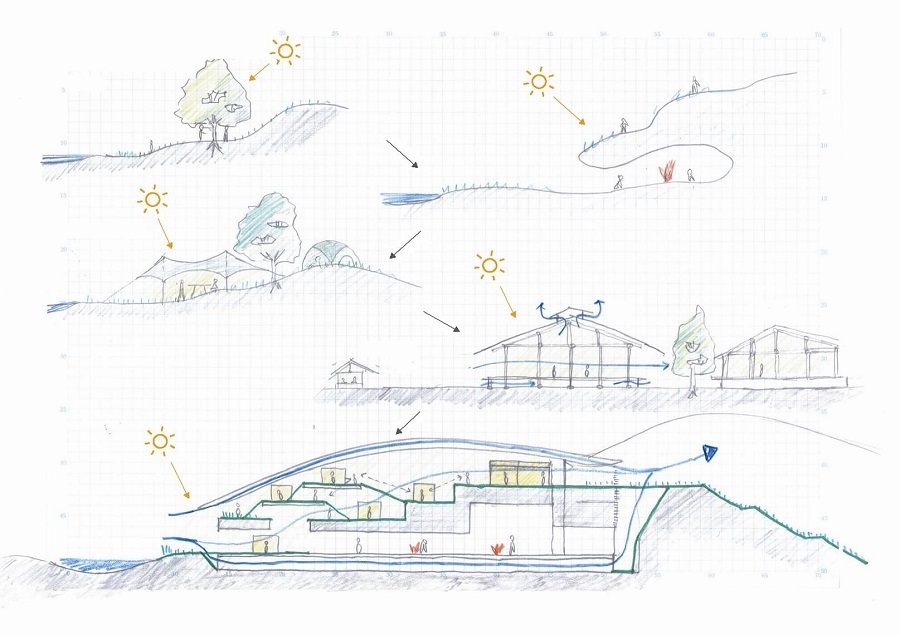

小堀氏:この土地は天竜川が曲がったところの上手にあり、見晴らしがよく、風の抜ける場所です。この土地に立ったとき「風や光を感じながら、全体を見渡せるワンルーム空間で、エンジニアにとって居心地の良い場所や環境を自由に選択して働くことができるオフィスにしたい」と思いました。もちろんオフィスであり研究施設なので、機能的なことも重要です。しかし、土地が持つポテンシャルや「文化」をバックボーンにした建築にしたいと思い、私の概念をスケッチで描いて共有し、設計を進めました。

小堀氏が最初にクライアント企業と共有したスケッチ(画像提供:小堀哲夫建築設計事務所)

小堀氏が最初にクライアント企業と共有したスケッチ(画像提供:小堀哲夫建築設計事務所)ROKI様と土地を見学したときに、特徴的な地形が心地よい風を生んでいることを発見しました。南に天竜川を望む段丘の上に敷地があり、川と敷地の間には調整池がありました。丘のてっぺんまで上ると敷地全体が目の前に広がり、豊かな自然を感じることができたのです。

Ⅱ.シナジー効果や何かが生まれる、ひな壇状のワンルームでABW

―――ROKI Global Innovation Centerの設計のポイントはどのようなところですか?

小堀氏:設計したとき大事にしたのは、自然と建築を融合させることです。このオフィスはテントの中のようで、昼間は照明をつけないで天候の変化を感じられますし、換気のために窓を開けると空調も換気装置も自動的にストップして屋外空間と同様の環境になります。

そして、ワンルームであること。一般的に企業が大きくなると従業員や設備がワンフロアでは収まりきらず、どうしてもフロアが分かれて、各階で異なる組織になり、企業の中でも文化や意識の齟齬が生じます。フロアを超えて意識を共有し、シナジー効果を得るにはどうすればいいのか、どの企業にとっても課題です。

その数年前に建てたROKI様の本社も、組織設計事務所に所属していた頃に私が設計を担当しました。そこで、従業員をワンルームに集めることで良いシナジーが生まれることを、ROKI様もよく理解されていたので、設計初期からワンルームであることにこだわりました。その上で「お互いの顔が見合える関係性をどうやってつくるべきか」と考えたのです。広いワンルームでもフラットな高さならば両端は離れてしまい、意識の共有が損なわれます。しかし、ひな壇状になっているこの地形だからこそ、全体を俯瞰でき、理想的なワンルームがつくれると思ったのです。

また、ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)を導入しました。今まで、社内で働くエンジニアには固定席があったのですが、新しいオフィスではフリーアドレス制度を導入したので好きな場所で働けます。暖かいところが好きな人や、涼しいところが好きな人が、移動しながら自分の好みや体調に適した場所で働けるので、エンジニアの満足度は上がるでしょう。大地のようなオフィスで、午前はここ、午後はそこ、という働き方ができるようになったことで、エンジニア同士が偶然に出会い、互いに想像力を刺激し、新しい何かが生まれるチャンスも増えます。

日本にいると忘れがちな「日本的な空間」も意識しました。ROKI様の経営陣と一緒に桂離宮や修学院離宮に出向き「本来、庭と建物はどういう関係性が日本的なのだろうか」と議論して「日本の建築は明るいところから暗いところまでグラデーショナルな点が特徴だ」と結論付けました。これが、オフィスに暗い場所と明るい場所など多様な環境を設けようと考えたきっかけです。

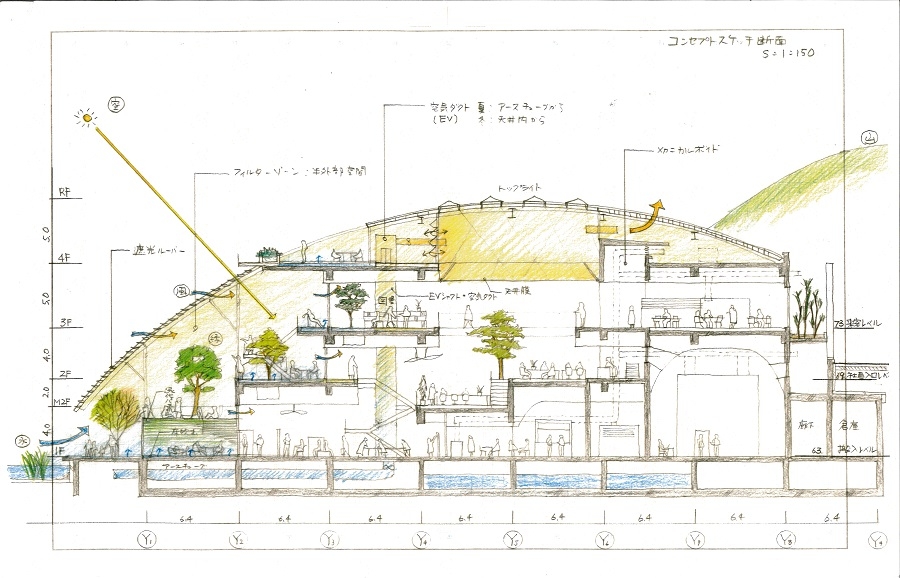

より詳細な断面のコンセプトスケッチ。光や風の流れも可視化している(画像提供:小堀哲夫建築設計事務所)

より詳細な断面のコンセプトスケッチ。光や風の流れも可視化している(画像提供:小堀哲夫建築設計事務所)Ⅲ.建築が自然の拡声器となり、「エンジニアファースト」の思想と同調

―――竣工後に、「成果」と呼べるような声は聞かれましたか?

小堀氏:エンジニアの方々は、自分の働いている環境を再認識されていました。このような建築でなければ、周りに豊かな自然があっても見ようとしないでしょう。ここでは建築が「自然の拡声器」になっています。実際に竣工後、多くのエンジニアの方々から「私たちが働いている場所は、すごく自然が豊かなのですね」というお声をいただきました。

さらに、ROKI様はこのオフィスの竣工後に海外の会社と積極的にイノベーティブな連携を進めました。日本の場合「オフィスにお金をかけるなら、もっと工場を増やせ、製品単価を下げろ」と言われがちです。製造業がファシリティにお金をかけることはタブー視されているのです。

一方、ヨーロッパでは「従業員ファースト」の思想が強く、多くの企業が「働く人が最大限のポテンシャルを発揮できる環境をつくることが最大の投資である」と考えます。

ROKI様は「自ら新しい市場を開拓する力を持つには、それに相応しいファシリティが必要だ」と考えたのです。まさに「製造業はファシリティにお金をかけない」という発想からの脱却です。実際、このオフィス兼研究所の竣工後に売り上げが伸びただけではなく、今ではマスクを手がけるなど、BtoBからBtoCへも進出しました。

独立した私に依頼くださり、壮大な事業に携われる機会を提供してくださったことも、ROKI様の未来に対する覚悟を感じました。

私はROKI様が海外メーカーと最終契約するとき、この場所に相手方の研究者を招き、「こういう場所で働いているチームだったら一緒に仕事ができる」と来る方がインスピレーションを得られる場を考えました。実際にROKI様では海外メーカーの人たちを招いて、新規契約を成立させた事例もあります。

―――この社屋の設計・建築の進行中に直面した主な課題と、それをどのように克服したか教えてください。

小堀氏:今ではコロナ禍を経験して、換気できるオフィスが一般的になりましたが、設計当時の2017年頃は外気をできるだけシャットアウトして、空調で均一空間をつくることが省エネに寄与するという発想が主流でした。ところが、早稲田大学の田辺新一先生が発表された半外部空間に関する研究を参照したときに面白い知見を得て「人間がもともと持っている自然との関係性をオフィスで再現すれば、空調に管理されない空間が実現できる」と思ったのです。具体的には、季節や昼夜の中間期に空調を落とし、窓を開ける。そうすると半屋外の環境になり、省エネ効果を発揮します。

もちろんここは研究施設なので、常に均質な空間も求められます。全てオープンな空間では実験できないので、重要な点はきちんと守り、オープンな場所とクローズドな場所の双方をつくりました。具体的には、敷地の高低差を利用して、ガラス屋根で覆われた半屋外のワークスペース、安定した日陰を取り入れることができるワークスペース、光の入らない実験室・機械室などを設けています。

―――ROKI様の反応や感想、途中でいただいた要望などのエピソードがあれば教えてください。

小堀氏:ROKI様は技術を重んじる会社なので、寸法や色、素材感はシビアに見られ、何度もやり直しました。しかし、建築の成立性の中には「企業の思い」も含まれ、それは重要なことです。建築の経済に加えて、「そこにどういう価値があるのか」をしっかりと議論しなければいけません。こちらの施設の前に、企業本社の設計を担当し、ROKI様との信頼関係ができていたことは大きかったでしょう。

Ⅳ.企業のあり方を建築によって進化させ、土地のポテンシャルを最大化

―――さまざまなオフィスや研究センターを設計されていますが、オフィス検討において重視すべきポイントは?

小堀氏:コアとしてあるのは「その企業や場所、そしてその背景にある社会のあり方を建築によってどう進化させるか」ということと「土地が持つポテンシャルをどう最大化していくか」です。そのために、設計を依頼された企業の経営陣とその企業特有の働き方や土地のポテンシャルを議論したり、社員とワークショップを行って建築に落とし込んだり、さまざまな手法を取っています。

―――昨今、ウェルビーイングの観点からオフィス環境を整備する企業の取り組みが広がっています。働く環境として、どのような環境が良い空間だとお考えでしょうか?

私としては目指すべきは「従業員が気持ちよく働ける場所」に尽きると思っています。もともと工場やオフィスは生産を主体とした労働の場所ですが、生産性を上げる、創造性を上げるだけでなく、「ここに来ると幸せになる」「ここにいると気持ちいい」という発想が重要なのです。人は人生のうち、オフィスで働く時間が最も長いと言われます。そうであれば、働くすべての人にとって「気持ちのいい空間」という観点で設計しなければいけません。

コロナ禍を経験して、企業はオフィスで働く意味を再考しています。特に人と人がコミュニケーションする場所とプライバシーの確保された場所、双方をどうオフィスに獲得していくかは重要なテーマです。

ウェルビーイングなオフィスとは、従業員が心身ともに健康で快適に働けるオフィスですが、この概念は各社・個人によって違うため一概には言えません。ただし、今後コミュニケーションとプライバシーの双方が確保されたオフィスが増えていくだろうということは確実に言えるはずです。この点を意識することで、従業員がより本来の力を発揮し、企業として新しい価値の創出、ひいては事業の拡大・発展につながるオフィスを実現できるのではないでしょうか。

Ⅴ.まとめ

「ROKI Global Innovation Center -ROGIC-(ROKIグローバルイノベーションセンター)」を通じて、小堀哲夫氏のオフィス設計における建築との向き合い方や「働く環境」を考える際のポイントについてお話を伺う事ができました。今回のインタビューにより、人はどういった空間や環境下で働くと最もパフォーマンスをあげる事ができるのか、改めて考えさせられました。コロナ禍を経て多くのオフィスで新しい働き方やウェルビーイングの取り組みが進められています。

今回の記事が今後のオフィスを考える上での貴社のオフィス設計のヒントとなれば幸いです。

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから