近年、新築マンションの価格が上昇していることは周知の通りだ。地価や建築費の上昇がその主因として語られることが多いが、実はそれらは一つの側面でしかない。マンション購入を検討するならば、価格の動向が気になるところだろうが、今後のマーケットを見立てるには、過去の経緯を知ることも大切だ。そこで今回は、過去20年程度の新築マンション価格の推移と現在に連なる背景について解説しよう。

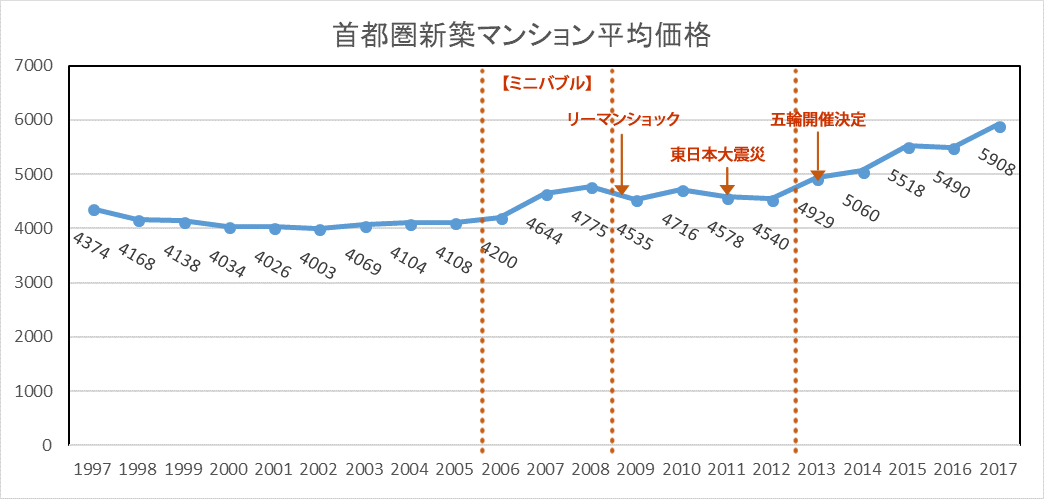

まずは、図1のグラフを見てほしい。

首都圏の新築マンション価格は1990年代末から2000年代前半までおおむね4000~4200万円あたりで横ばいに推移していた。2006年~2008年にかけて、いわゆる「ミニバブル」と呼ばれる現象で4800万円近くまで急上昇するが、リーマンショックを受けて2009年には4500万円台まで急落する。

その後、2011年に発生した東日本大震災の復興需要によって建築費は上昇し始めたが、実は2013年中ごろまではマンション価格は横ばいだった。当時は震災後の売れ行き鈍化から建築費の上昇分を価格に転嫁しにくい状況だったといえよう。

しかし、2013年秋に東京での五輪開催が決定したことをきっかけに一気に風向きが変わる。それまで震災による液状化現象が忌避され、人気が低迷していた湾岸エリアが五輪開発の恩恵を受ける地域として、一転人気を集めるようになったのだ。以降、湾岸物件の人気が引っ張るように首都圏マンション価格の上昇トレンドが鮮明になっていき、現在に至る。

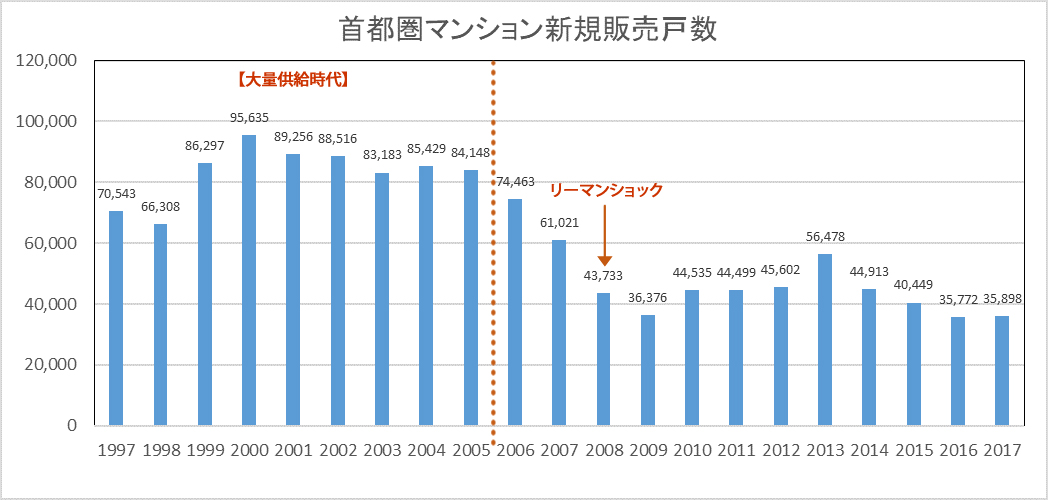

価格の動向を見立てるには、価格と因果関係がある供給戸数の推移と背景を知ることも大切だ。首都圏では1990年代末から2000年代前半に年間8万戸超の供給が数年間続いた新築マンションの大量供給時代があった(図2)。

当時は供給戸数の拡大が事業の成長と考えるデベロッパーが多く、住宅ニーズに疑問符がつくような不便な郊外立地であっても「建てればいずれ完売する」と言わんばかりに、数百戸規模の大型マンションが競って開発された。

地価が高く、まとまった用地を確保しにくい都市部より、地価が安く大きな用地を確保しやすい未開発の郊外のほうが、むしろ「数を稼ぐ」には好都合だったという側面もあっただろう。

しかし、そうした業界をリーマンショックが直撃する。事は世界規模の経済クラッシュだけにダメージを被った日本企業も多い。業種を問わず、多くの企業でリストラの嵐が吹き荒れるなか、住宅購入どころではなくなった消費者が一斉に買い控えに走ったのは必然だった。

当時、モデルルームの来場者は激減し、業界関係者の間で悲鳴があがっていたのを今でも鮮明に憶えている。大量の在庫を抱え、生き残りをかけて損失覚悟の大幅値引きで現金化を急いだデベロッパーや、それでも耐え切れず経営破たんに追い込まれたデベロッパーも少なくなかった。

ただ、消費者の買い控えが広がるなかでも、居住ニーズが高い都心部や都心近郊の好立地のマンションでは、少し値を下げれば買い手はすぐに現れるため、デベロッパーにとって郊外物件ほど経営の重石にはならなかった。

そうした危機の経験に学んだ多くのデベロッパーが、以降「数を追う」ことをやめ、どのような景況下でもしっかり利益を出せる価格で売れる立地に供給することに軸足を置くようになったのだ。

マンション業界の供給スタンスが「数から質へ」転換したことは、データ(図2)を見ると一目瞭然だ。リーマンショック以降、新築マンション供給戸数は大量供給時代の約半分になり、直近の2年間にいたっては3万5000戸台まで減少している。ただ、数は減っても好業績を上げているデベロッパーは多い。というのも、ニーズの高い好立地の供給シェアを高めることで利益をしっかり出せる高価格で売れる案件が増え、経営効率が上がるからだ。

また、高価格帯の物件は相応の経済力を持つ人がターゲットとなるため、そうした層の選別眼にかなうよう建物の仕様や付帯サービスの高付加価値化が進み、それも当然価格に反映されている。リーマンショック以降の業界の「数から質へ」の転換は、立地、商品企画の両面で高価格化の一因となっているのだ。

ここまで整理すると、現在の新築マンション平均価格の上昇には、建築費の高止まりがエリアを問わず全体相場を押し上げている側面と、好立地・高付加価値マンションの割合の高まりが平均値を押し上げている側面がある。加えて、供給戸数は大量供給時代と比べて半減しているが、首都圏などの大都市部では、自然発生する住宅需要はそこまで急減することはないため、需給バランスが引き締まり、そのことも価格上昇圧力として作用しているはずだ。

では、これらの背景を踏まえると今後のマンション市場はどうなるだろうか。国の住宅政策は数年前に新規供給からストック重視(既存の住宅の有効利用推進)に転換しており、昨今は空き家問題がクローズアップされているように、住宅の数は十分に足りている。今後人口が減少していくこともあり、マンション業界が再び数を拡大する方向に進むとは考えにくい。そして数が増えない以上、引き締まった需給バランスは続き、デベロッパーにとっては好立地・高付加価値路線で、高価格・高利益を追求することが合理的になる。

今後、景気循環や何らかの経済ショックなどで、地価や建築費などの下落局面が訪れる可能性はもちろん否定できない。ただ、現在の価格上昇は地価や建築費などの相場要因だけによるものではないことに留意する必要がある。新築マンションの価格は、相場よりもデベロッパーの意思や思惑によって決定されるものだ。

そもそも現在の好立地・高付加価値路線は、景況の変化に耐えうる戦略として採用されているわけで、売れ行きが多少鈍るような局面がきても、デベロッパーはニーズが高い立地のマンションの価格は簡単には下げないだろう。そうでなければ好立地・高付加価値路線をとる意味がないからだ

現在~近未来の新築マンションマーケットは、「ニーズが高い立地」という条件付きだが、従来より価格が下がりにくい構造になっている、というのが筆者の見立てだ。価格が下がりにくいことは、これからマンションを購入する人にとって高いハードルに感じるだろうが、新築が高値を維持すれば、中古相場も維持される。

つまり、買ったマンションの市場価値が落ちにくいと考えれば、決してマイナスな状況とも言えないのだ。ただし、くどいようだがあくまで「ニーズの高い立地」であることが重要ということだけは、くれぐれも頭の中に留め置いてもらいたい。

住宅ライター

1990年、京都大学工学部卒業、株式会社リクルート入社。2005年より住宅情報誌「スーモ新築マンション」「都心に住むbySUUMO」等の編集長を10年以上にわたり務め、2016年に独立。現在は住宅関連テーマの企画・執筆、セミナー講師などを中心に活動。財団法人住宅金融普及協会「住宅ローンアドバイザー」運営委員も務めた(2005年~2014年)。株式会社コトバリュー代表

物件を買う

物件を売る

エリア情報