【名古屋市港区】名古屋港を擁し、ウォーターフロントのまちづくりが進む名古屋市港区の防災対策

名古屋港水族館

名古屋港水族館港区は名古屋市16区の中で最大の面積を有する区で、市の南西部に位置します。区の南部に日本を代表する国際貿易港「名古屋港」を擁し、中部圏の海の玄関としての役割を果たしています。

臨海部には工業地域が広がる一方、ウォーターフロントを生かしたまちづくりが進められ、海洋文化・レクリエーションの拠点になっています。また、農業振興地域に指定されている南陽地区には300ヘクタール超の水田が広がっており、市内有数の米どころとしても知られています。

昔は海だった場所であり、江戸時代以降に行われた干拓と埋め立てにより現在の区域が成り立っています。地形は平坦で海抜ゼロメートル地帯が広がっており、1959(昭和34)年の伊勢湾台風など過去の災害を教訓にしてソフト・ハード両面で防災対策が進められています。

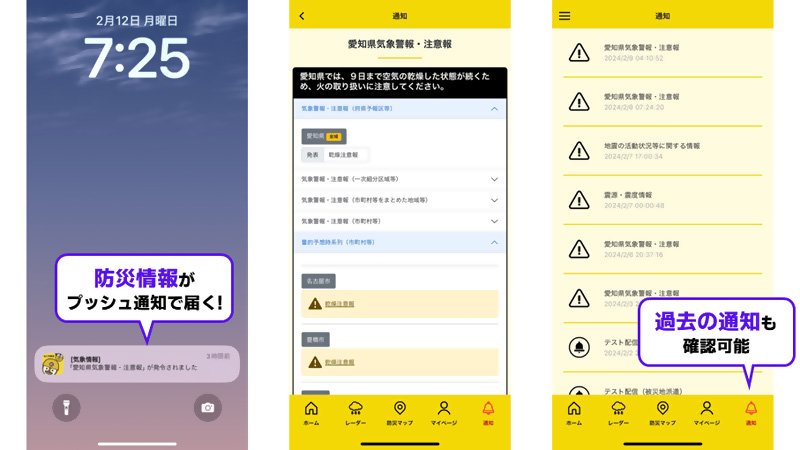

名古屋市防災アプリ

名古屋市防災アプリ名古屋市の防災関連情報の入手には、スマートフォン・タブレット端末向けの「名古屋市防災アプリ」が便利です。2024(令和6)年春に大幅リニューアルが行われてさらに使いやすくなりました。

アプリ内の防災マップでは、自宅や職場などの災害リスクや避難場所を簡単に調べることができます。時間の流れに沿って避難計画を立てておく「マイ・タイムライン」作成機能や、クイズやアニメ動画による楽しい防災学習コンテンツも搭載されており、災害への備えとして平常時から有効に活用できます。災害時には、気象情報や避難情報などの緊急情報をプッシュ通知で知らせてくれます。

また名古屋市では、ハザードマップ、防災ガイドブック、わが家のマイ・タイムラインなどを「なごやハザードマップ防災ガイドブック」として1つの冊子に集約し、全戸配布しています。ハザードマップは想定し得る最大規模の洪水・内水氾濫・高潮に加え、地震・津波・ため池氾濫なども網羅しています。防災ガイドブックには災害時に身を守るための行動、被災したときの心得、日頃からの備えなどがまとめられています。

このほか冊子「くらして、そなえて。なごやBosaiブック」では、これまでの災害で実際にあった困り事をもとに、女性にとってどんな備えが必要かをまとめています。

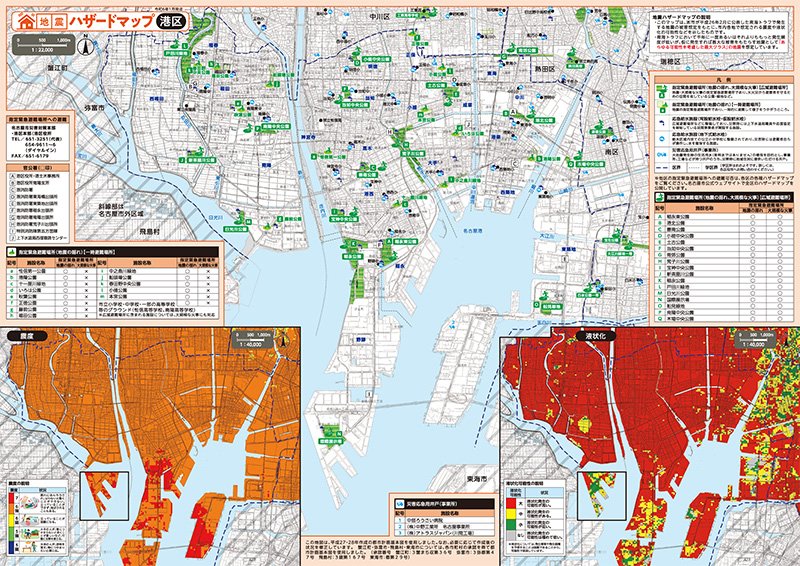

地震ハザードマップ 港区版

地震ハザードマップ 港区版名古屋市では「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震」を想定し、地域ごとの想定震度分布や液状化可能性などを「地震ハザードマップ」として公開しています。震度分布図を見ると、港区では大半の地域で震度6強、南部の一部エリアでは震度7の揺れが想定されていることがわかります。

地震ハザードマップではこのほか、広域避難場所や一時避難場所、応急給水施設などの位置もわかるようになっています。大規模火災などから身を守るための広域避難場所としては、戸田川緑地や船見緑地、稲永公園や荒子川公園といった公園などが指定されているのに加え、2024(令和6)年7月からは名古屋競馬場跡地にできた「名古屋場外勝馬投票券発売所」も指定緊急避難場所に追加されています。

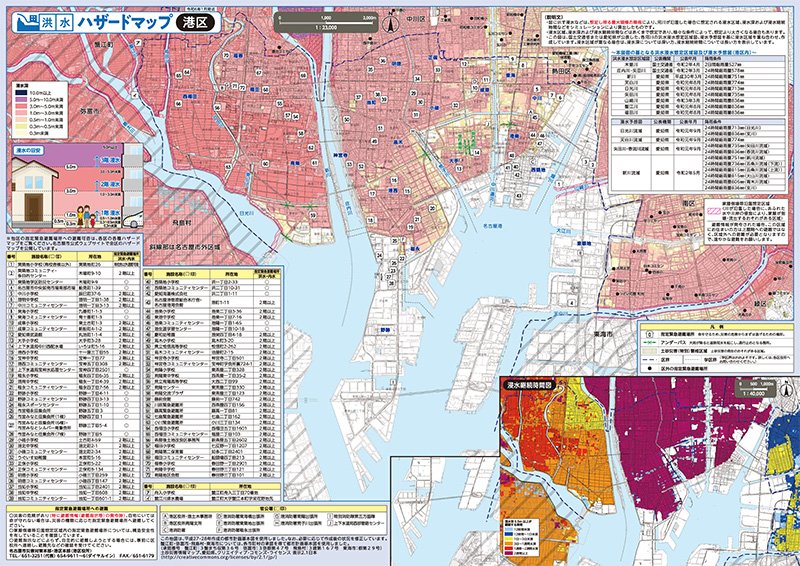

洪水ハザードマップ 港区版

洪水ハザードマップ 港区版上の「洪水ハザードマップ」は、想定し得る最大規模の降雨によって河川が氾濫した場合に想定される浸水エリアおよびその深さを示したものです。

港区は河川が多い区であり、日光川、戸田川、庄内川、新川、堀川、天白川など、名古屋市内や愛知県内を流れる数多くの河川が集結して海に流れ込んでいます。洪水ハザードマップからは、標高が低い内陸部(区の北部)一帯で河川氾濫による浸水に注意が必要なことがわかります。

同様に津波ハザードマップ、高潮ハザードマップ、内水氾濫ハザードマップについてもそれぞれチェックしておきましょう。津波ハザードマップでは「最大クラスの津波」の想定で、津波災害警戒区域や浸水開始時間が色別に表示されており、区内に数多く確保されている「津波避難ビル」の情報も掲載されています。

自宅や職場、学校周辺などのこうした災害リスクを今一度確認し、マイ・タイムラインの作成、避難先や避難ルートの確認、防災訓練への参加、非常持ち出し品の準備など、いざというときに慌てなくて済むように日頃から備えをしておくと安心です。

災害対応の主役・原点は「自助・共助」であるという考えから、名古屋市では「地区防災カルテ」を作成しています。地区防災カルテは「学区」を単位としており、港区では20の学区についてそれぞれ作成されています。

地区防災カルテには地域の地形や歴史、災害リスク、防災活動状況など、防災関連情報が集約されています。災害リスクについては、前述のハザードマップのほか建物倒壊危険性・道路閉塞危険性・火災延焼危険性などに関する情報も掲載されています。

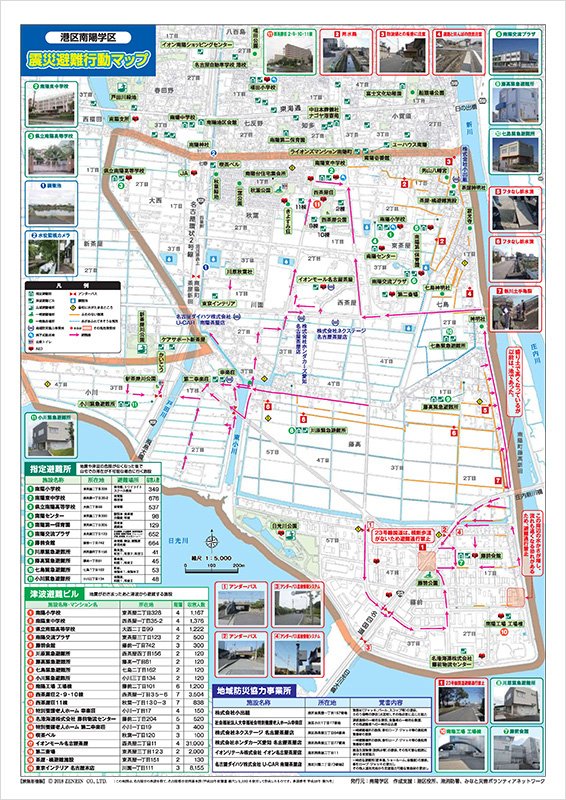

また、地域住民と区役所・消防署などで話し合った結果を「震災避難行動マップ」として学区ごとに取りまとめています。実際に地域に住む人からの情報もふんだんに盛り込まれたものであり、身の回りの危険箇所などを把握していざというときの避難行動を考える上で大いに役立ちます。

震災避難行動マップ(南陽学区)抜粋

震災避難行動マップ(南陽学区)抜粋これらに加えて港消防署では学区ごとに、防災に関する地域特性の資料を作成しています。大きくは(1)地理・地形など過去から現代を知る、(2)災害発生危険を知る(過去の被災状況や各種ハザードマップ)、(3)自主防災組織の仕組みを知る、の3部構成となっており、区民が自分の地域をよく知り適切な防災対策を考える上で大変役に立つ内容となっています。

「港区役所」に隣接する「名古屋市港防災センター」は、災害時に応急対策活動の拠点となるとともに、災害の実態を正しく知ることで市民一人ひとりがそれに対処する方法を身につけることを目的とした施設です。

ここでは、震度7クラスの地震の揺れを体験しながら適切な初期行動について学べる「地震体験室」、3D映像や音響・照明の演出により自然災害の恐ろしさを学べる「3Dシアター」、火災発生状況の中で煙の特性を理解して避難の仕方を学べる「煙避難体験」といった災害疑似体験が可能です。

阪神・淡路大震災の際に活躍したヘリコプター「なごや2」やミニ・クラシック消防車の展示、消防服の試着体験、地震や台風に関する展示も行われています。また、ワークショップ「定例ぼうさい教室」や季節ごとのイベントも開催されており、家族で楽しみながら防災に親しめます。

このほか港区でも独自に、1959(昭和34)年の伊勢湾台風をきっかけとして始まった「港区防災のつどい」を現在も開催し続けているなど、過去の災害の記憶を風化させず区民が防災について考えていけるような取り組みを進めています。

- 掲載日

- 2025/03/31

本記事は、(株)ココロマチ が情報収集し、作成したものです。記事の内容・情報に関しては、調査時点のもので変更の可能性があります。