【横浜市都筑区】計画的な街づくりで緑も豊富な「港北ニュータウン」が広がる街、横浜市都筑区の防災対策

「センター南」駅前の街並み

「センター南」駅前の街並み都筑区は横浜市北西部に広がり、1994(平成6)年に港北区と緑区の一部が分割されて誕生しました。区名は奈良時代からこの地域が「都筑郡」と呼ばれていたことに由来しています。

区域の大部分が港北ニュータウンで、計画的な街づくりが行われています。港北ニュータウンでは公園・緑道を多く確保するとともに、既存の緑地も保全し、緑道で結ぶ「グリーンマトリックスシステム」という街づくりの考え方を採用したことでも注目されました。

港北ニュータウンのうち、「センター南」駅、「センター北」駅周辺は大規模ショッピング施設が集まり、ショッピングタウンとしてもにぎわいます。生活利便と住環境に恵まれた都筑区では子育て世代が多く暮らすことも特徴で、横浜市内で最も平均年齢の低い区となっています。

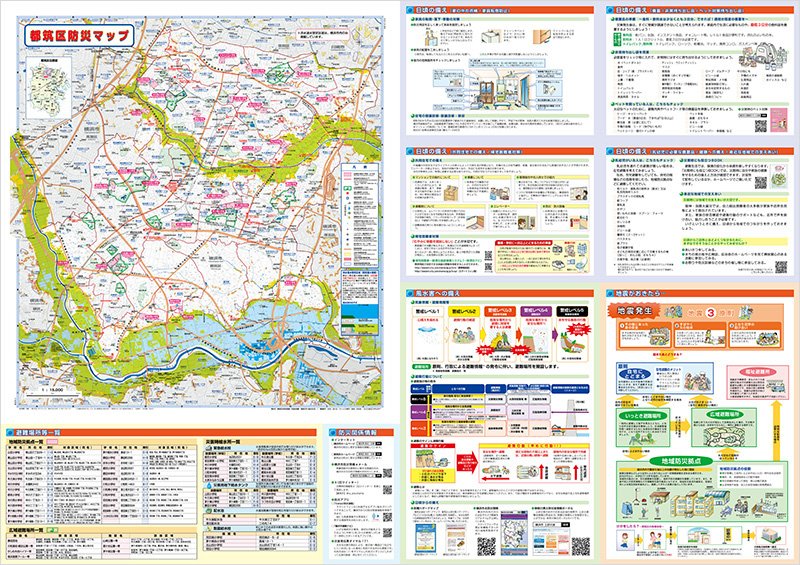

「都筑区防災・生活マップ」の防災マップ面

「都筑区防災・生活マップ」の防災マップ面都筑区では、日常生活でも便利に活用できる『都筑区防災・生活マップ』を作成しています。表面は「都筑区防災マップ」、裏面は「都筑区生活マップ」です。

「都筑区防災マップ」には「土砂災害警戒区域」や「急傾斜地崩壊危険区域」など、災害時に注意が必要なエリアが表示されています。災害時に避難する「地域防災拠点」や「広域避難場所」の場所も示されているので、災害になる前に確認可能です。

また、断水時に水を得られる「緊急給水栓」「災害用地下給水タンク」「配水池」「耐震給水栓」の位置も記載されています。災害前にこれらの場所を確かめておけば、断水になっても慌てずに済むでしょう。

「都筑区生活マップ」には、区内の公共施設一覧やバス路線図も掲載されているほか、緊急連絡先や災害時の集合場所、避難場所を書き込めるようになっています。平常時でも便利なマップなので、日頃から活用しながら災害時の行動を考えておきましょう。

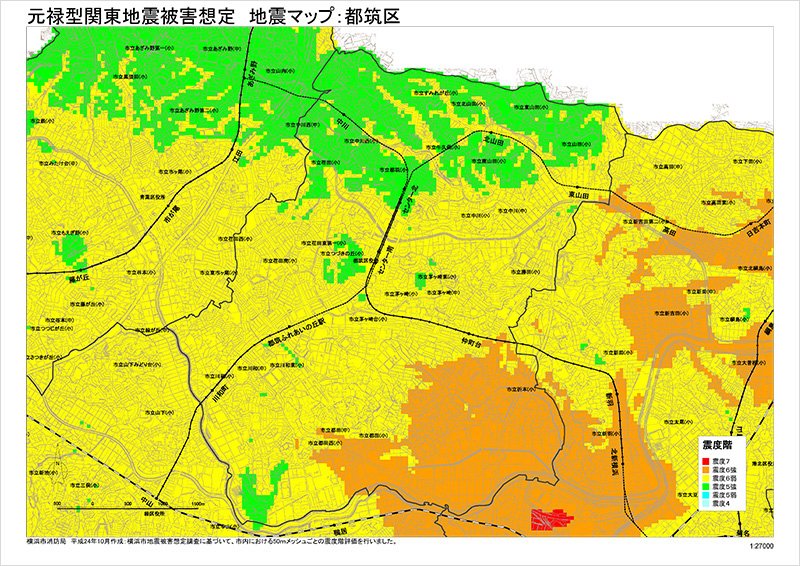

元禄型関東地震被害想定 地震マップ:都筑区

元禄型関東地震被害想定 地震マップ:都筑区横浜市では「元禄型関東地震」「東京湾北部地震」「南海トラフ巨大地震」の3つの大地震を想定し、それぞれに想定される最大震度を示した「地震マップ」と液状化危険度を示した「液状化マップ」を区ごとに作成しました。

「元禄型関東地震」は相模トラフを震源とする関東地震のなかでも、横浜市内の震度が大きいと想定され、津波の影響も考えられるタイプです。横浜市内では広い範囲で震度6強以上の強い揺れになり、内陸部でも河川周辺で液状化の可能性が高いと予測されています。

「東京湾北部地震」は直下型地震のひとつで、横浜市内東部で震度6弱以上の強い揺れが予想されます。南海トラフを震源とする「南海トラフ巨大地震」では南関東から九州まで広域の被害が出ると考えられており、横浜市内でも広い範囲で震度5弱~5強の揺れが想定されています。

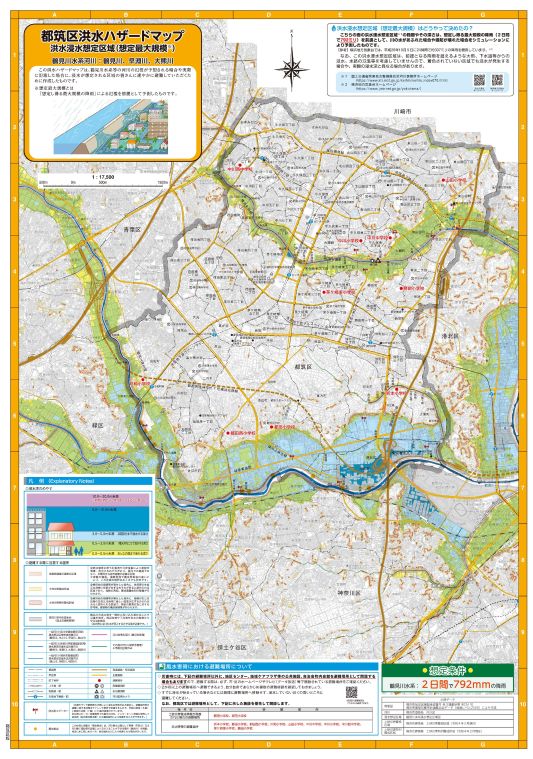

「都筑区洪水ハザードマップ」:都筑区

「都筑区洪水ハザードマップ」:都筑区横浜市では「洪水ハザードマップ」「内水ハザードマップ」「高潮ハザードマップ」の3つのハザードマップを1冊にまとめ、水害に対するリスクを一目で把握できる『浸水ハザードマップ』を作成しています。

「洪水ハザードマップ」は想定される最大規模の降雨で河川が氾濫した場合に、浸水が想定される「洪水浸水想定区域」と想定される水深を表示しました。「内水ハザードマップ」は想定される最大規模の降雨により、下水道などからの浸水が想定される区域や浸水する深さなどをまとめたものです。内陸に位置する都筑区では高潮による被害は想定されていないため、「高潮ハザードマップ」はありません。

マップは区ごとに作成され、「浸水ハザードマップ(都筑区版)」によると、洪水が起きた場合、早淵川沿いで3.0m未満の浸水が、鶴見川沿いでは3.0~5.0m、場所によっては5.0m以上の浸水が起きるとされています。内水氾濫の場合は早淵川、大熊川、鶴見川沿いで0.5mから2.0m、一部では2.0m以上の浸水が起き、その他区内各所でも0.5m未満の浸水が想定されています。

横浜市では市が作成した各種マップを閲覧できるWebサイト『横浜市行政地図情報提供システム』を運営しています。なかでも『わいわい防災マップ』では、3つの地震による震度や液状化危険度、焼失する建物数を表示できます。

さらに、「洪水浸水想定地域」「内水浸水想定地域」「高潮浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」といった大雨による災害リスクも示されています。住所で検索する機能があるほか、見たい場所を拡大することもできます。今いる場所の災害リスクを確認しておきましょう。

横浜市では震災時の避難先や物資の受渡し場所を「地域防災拠点(指定避難所)」としています。「地域防災拠点」は震度5強以上の地震が横浜市内で観測された際に開設されます。

地震による倒壊などで、自宅に戻ることができなくなった場合は、地域ごとに指定された「地域防災拠点」に避難します。都筑区では横浜市立小学校など27か所が「地域防災拠点」に指定されており、学校や行政、地域住民で構成された運営委員会が管理運営を行います。

「地域防災拠点」を円滑に運営するため、地域住民にも参加してもらう「地域防災拠点訓練」も定期的に開催中です。内容は拠点開設訓練、参集訓練、避難者受付、情報受伝達訓練、救助資機材取扱訓練、生活資機材取扱訓練、炊き出し訓練、物資受入・配布訓練、応急給水訓練、要援護者対策など様々で、各拠点で必要な訓練内容を決定しています。

「災害時にも役立つBook」

「災害時にも役立つBook」災害対策は災害前の準備が大切です。そこで、横浜市では、市民に災害対策を理解してもらうため『災害時にも役立つBook』を作りました。ここでは、備蓄に適した食品や、災害時にあると便利な生活グッズがリストアップされ、備蓄状況をチェックできるようになっています。

新型コロナウイルス感染症の流行で、避難所での感染症対策に対して不安を抱く方も多いなか、手洗いうがい、咳エチケットなど感染症を防ぐために必要な行動に加え、食中毒防止のコツなども掲載されています。水が出ない時に身体を清潔にするための工夫、災害時も可能な食事の作り方なども解説されていますので、災害が起きる前に目を通して、必要な用意をしておきましょう。

ペットにも災害対策が必要です。横浜市では飼い主が日頃からできるペットの備えをYouTubeで配信しています。動画は前後編で構成されており、前編では飼い主が分かるように札やマイクロチップを装着すること、ケージやキャリーバック、人や他の動物との接触に慣らしておくこと、決められた場所で排泄できるようにすることなどに触れています。

後編では食料やトイレ用品などペットと避難するために必要なもののほか、ペットの健康管理や一時預け先の確保について解説しています。ペットがいるファミリーはこの動画を見ておきましょう。

横浜市都筑区では地震や水害など災害のリスクを1か所で把握できるようにするとともに、ペットも含めて日頃からの準備を促す取り組みを行っています。

- 掲載日

- 2025/03/31

本記事は、(株)ココロマチ が情報収集し、作成したものです。記事の内容・情報に関しては、調査時点のもので変更の可能性があります。