建築

あの跡地はどうなっている? 日本の万博遺跡めぐり(後編)

大阪・関西万博が開幕して約一か月が経った。さっそく訪れて、リングから見る会場の風景や、各パビリオンの見どころを伝える情報が、SNSを賑わせている。海外旅行が身近になり、インターネットを通じて世界とリアルタイムにつながれるようになった今、万博を開催することにもはや意義はない。そんな意見が出ることもしばしばだが、万博という催しでしか得られないものが、やはりまだあるように思える。

万博という文化で後世に残すべき遺伝子とは何か。それを過去の万博を振り返ることで見つけ出したい。そんな期待を寄せながら、これまでに日本で行われた万博の跡地を巡った。

前編では、過去5回の万博のうち、1970年の大阪万博、1975年の沖縄海洋博、1985年のつくば科学博を取り上げた。それに続く後編では、1990年の花の万博と2005年の愛・地球博を取り上げる。

Ⅰ.花の万博/1990年

前回の万博(つくば科学博)から5年後、1990年に国際花と緑の博覧会、略称「花の万博」が催される。テーマは「自然と人間との共生」。花と緑と人間生活のかかわりをとらえ、21世紀へ向けて潤いのある豊かな社会の創造をめざすことがうたわれた。パリに本部を置く博覧会国際事務局の承認を受けた特別博であるとともに、国際園芸家協会が認定する国際園芸博覧会として、東洋で初めて行われるものとなった。

会場は大阪市内にある鶴見緑地。大阪での開催は2度目となる。2025年には3度目も行われるわけで、これは1970年の大阪万博が、よほど強い成功体験になっているのであろう。折しもこの頃、日本各地で地方博が開催されていた。1988年ならシルクロード博(奈良市)、89年の横浜博覧会、アジア太平洋博覧会(福岡市)、世界デザイン博(名古屋市)、海と島の博覧会(広島市)などである。博覧会ブームのトリをとる真打ちの役割を、この花の万博は果たしたと言える。

総合プロデューサーを務めたのは、環境デザイナーの泉眞也、建築家の磯崎新、SF作家の小松左京の3氏。いずれも1970年の大阪万博に深く関わった人物だ。そのうち磯崎は、お祭り広場の演出装置としてロボットのようなデメとデクを設計したが、その経験を深刻な挫折として語るばかりだった。にもかかわらず、ここでまたプロデューサーの役を引き受けたのは、造園を主題とすることで、それまでとは違う博覧会に仕立てられるのではないか、との期待があったから。しかし計画が進むにつれて官僚的な組織によるコントロールに支配され、結局のところ、これまでの繰り返しに終わってしまった、と振り返っている。

その磯崎が設計した建物が、会場跡地の花博記念公園鶴見緑地に残っている。ひとつが花博記念ホールで、国際陳列館として建てられたもの。もうひとつがスポーツセンターと展示場を収めたハナミズキホールで、こちらは国際展示水の館として建てられたものだ。前者は水平に延びる展示室が左右に20m張り出した構造、後者は4つの円形屋根を1本ずつの柱で支える構造が、それぞれに面白く、見所となっている。

花博記念ホール(設計:磯崎新、花の万博では国際陳列館として使用)

花博記念ホール(設計:磯崎新、花の万博では国際陳列館として使用)万博時に建設されて現在も残るものには他に、咲くやこの花館、いのちの塔、ユニオンスクエアガーデンなどがある。

咲くやこの花館は、熱帯から高山極地まで、世界中の植物を集めて展示する日本最大級の温室。中央のホールを花びらのような温室が取り囲む格好になっていて、花博記念公園の中でも呼び物の施設となっている。

咲くやこの花館(設計:日建設計)

咲くやこの花館(設計:日建設計)いのちの塔は、54mの高さから博覧会の会場が見渡せた展望塔。博覧会終了後も運営されていたが、老朽化などの理由により2010年に営業を中止し、中に入ることはできなくなっている。

ユニオンスクエアガーデンは、花博記念公園の山のエリアにある。このあたりは博覧会の際に世界の国や国際機関が庭園を出展したところで、今もその名残がある。花の万博の特徴が、最も色濃く現れたゾーンだ。

博覧会の会場から移設されて残っているものもある。名画の庭は、安藤忠雄が設計した鉄筋コンクリートの庭に、ミケランジェロの「最後の審判」、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」などの名画を陶板で再現し、屋外展示していた。この陶板画の4点は、京都市内に同じく安藤が設計して完成した、京都府立陶板名画の庭に移され、今も鑑賞できるようになっている。

なお、花の万博で建築界の注目を集めたのは、会場内に設けられた13点のフォリーだった。フォリーとは庭園の中に置かれる、特に機能を持たない小さな建築物のことを指す。それぞれの設計者に選ばれたのは、世界各国で活躍する新進気鋭の建築家たちで、その中には、ニューヨークの世界貿易センター跡地再建コンペで1等を獲ったダニエル・リベスキンドや、日本の国立競技場建て替えでいったんは設計者に選ばれたザハ・ハディドも混じっていた。現存するフォリーはひとつもないが、それらが残っていれば、価値あるものになっていたかもしれないと思う。

Ⅱ.愛知万博/2005年

花の万博が行われた1990年は、バブル経済と呼ばれる好景気が、拡大から縮小に転じる転回点だった。以降、日本は長きにわたる不況にはまり、万博も開催されなくなってしまう。

そうしたなか、15年ぶりに開催されたのが2005年日本国際博覧会である。愛称は愛・地球博。テーマは「自然の叡智」で、国際博覧会のカテゴリーとしては、日本では1970年の大阪万博以来となる、一般博としての万博開催だった。

会場は当初、瀬戸市の海上の森が予定されていたが、希少野生動植物種に指定されていたオオタカの巣が見つかったことにより、メイン会場が長久手町の愛知青少年公園へと変更された。会場計画は、隈研吾を含む当時の若手建築家グループが行っていた初期案が廃され、大阪万博でエキスポタワーを、沖縄海洋博でアクアポリスを設計した建築家の菊竹清訓が総合プロデューサーのひとりに就き、担当している。

菊竹による会場計画の肝は、グローバル・ループと名付けられた空中回廊。全長2.6kmのこれが会場内をぐるりと巡り、パビリオンを集約させた敷地内6カ所のグローバル・コモンを結んでいた。高低差が激しい敷地の中で、激しい環境改変を避けながら、行き来を容易にするためのアイデアだった。

グローバル・ループ(設計:菊竹清訓、原田鎮郎)

グローバル・ループ(設計:菊竹清訓、原田鎮郎)万博終了後、会場は愛・地球博記念公園(モリコロパーク)となっている。ほとんどのパビリオンとともにグローバル・ループも解体されたが、ごくわずかだけ残された。由来を知らない人には、道路の上に架かる人道橋としては場違いに幅が広いように感じられることだろう。愛・地球博に出かけた人には、当時を思い出す一番のメモリースポットである。

公園の一部は再整備され、2022年からジブリパークとなってオープン。国内各地や海外から大勢の観光客が訪れている。スタジオジブリとの関わりは博覧会の時点で始まっていた。会場内の森林体感ゾーンに、映画「となりのトトロ」に登場するサツキとメイの家が再現されたのだ。この建物は会期終了後も存続し、変わらぬ人気を博していた。この実績をもとに愛知県がスタジオジブリと交渉し、ジブリの世界観を体感できるテーマパークをここに実現させたというわけだ。ちなみに「ジブリの大倉庫」として使われている建物も、愛・地球博で冷凍マンモスを展示していたグローバル・ハウスの転用である。

サツキとメイの家(設計:宮崎吾朗、山田達也)

サツキとメイの家(設計:宮崎吾朗、山田達也)博覧会で迎賓館として建てられた建物も、愛・地球博記念館として残る。この建物では、愛・地球博の会場模型や記念品を展示している。今年の9月25日までは、20周年を記念して特別展示も行われているので、これを機会に訪れておきたい。

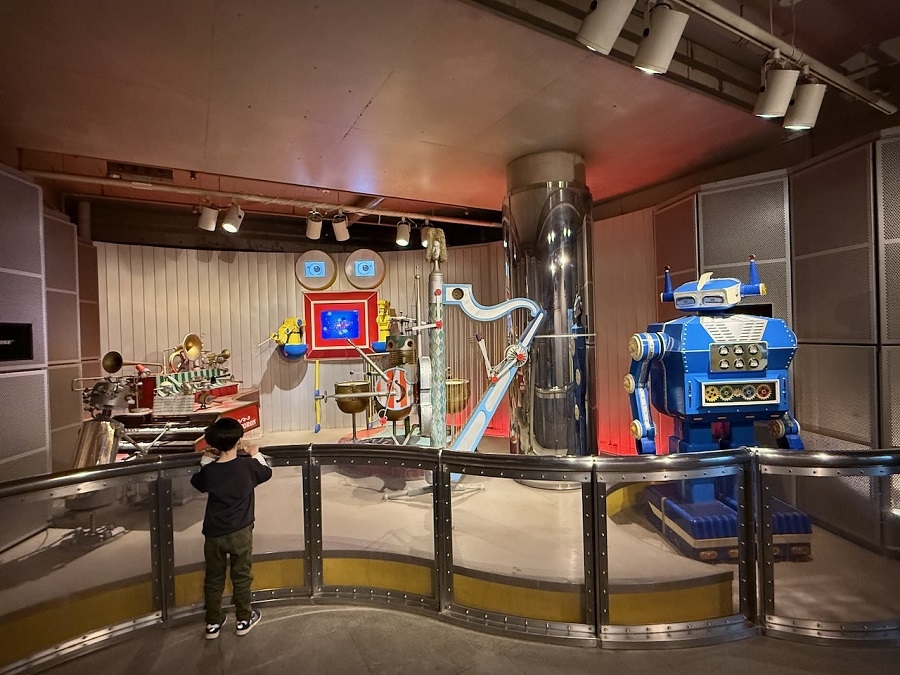

この記事を読み通して、過去の万博に関心を持ってくれた人が愛・地球博記念公園を訪れるなら、もう1カ所、ぜひ寄ってもらいたいスポットがある。それは公園内にある愛知県児童総合センターだ。この中にロボットシアターというコーナーがあり、30分に一度、ロボットが楽器を演奏するショーを見ることができる。ロボット群はもともと、戦前から人型ロボットの開発に打ち込んだ相澤次郎が製作して、1970年大阪万博のフジパン・ロボット館で展示されたもの。パビリオンごとこの地へ移設され、公開が続けられていたが、老朽化で建て替えに。建物は失われたが、中の展示の一部は再び、新しい施設でも活用されたというわけだ。55年前のロボットなので、形は古くさいし、動きはギクシャクとおぼつかない。しかしショーを見る子どもたちの視線を釘付けにしている。万博の記憶は、このようにして世代を超えて、受け継がれていく。そんな実感を味わえる場所である。

愛知県児童総合センターにあるロボットシアター(デザイン:相澤次郎)

愛知県児童総合センターにあるロボットシアター(デザイン:相澤次郎)磯 達雄(いそ たつお)

埼玉県東松山市生まれ。名古屋大学工学部建築学科卒。オフィス・ブンガ共同主宰。桑沢デザイン研究所、武蔵野美術大学、早稲田大学芸術学校非常勤講師。日経BP社『日経アーキテクチュア』編集部を経て、2000年に独立。建築ジャーナリストとして、建築専門誌や一般誌に建築の記事を執筆する。著書に『昭和モダン建築巡礼西日本編』『昭和モダン建築巡礼東日本編』『ポストモダン建築巡礼』(宮沢洋との共著、日経BP社)、『ぼくらが夢見た未来都市』(五十嵐太郎との共著、PHP研究所)、『日本のブルータリズム』(山田新治郎との共著、トゥーヴァージンズ)など。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから