CRE戦略

空前の人手不足で再び脚光「寮・社宅」の今 Ⅱ ~就職人気企業でも再整備の動き続々 事例考察と今後の展望~

住居系福利厚生の代表的な制度として広く浸透し、長年にわたって国内住宅市場の一翼を担ってきた「寮・社宅」。

平成バブル崩壊後、しばらくは減少の一途を辿ってきていましたが、総務省統計局「住宅・土地統計調査」の最新の結果では、再び増加に転じており、足元では明らかに潮目が変わりつつあります。

この大きな背景の一つに、日本が直面している空前の「人手不足」があります。本格的な人口減少社会に突入する中、企業間における人材獲得競争は激しさを増しています。労働組合の中央組織・連合(日本労働組合総連合会)が2025年4月に発表した2025年春闘(春季生活闘争)の第3回集計結果によると、定期昇給を含む正社員の賃上げ率は平均5.42%と前年をさらに上回る水準となっており、5%台となるのも2年連続です。初任給の大幅な引き上げを含め、異例とも言える賃上げラッシュが映し出すのは、各企業が直面している人手不足の深刻さです。

人材確保に苦心する各企業の姿は、奇しくもかつて「寮・社宅」の整備を積極的に進めていた高度経済成長期における日本企業のそれと重なります。当時との背景は大きく違えども、人手不足が社会問題化している今、「寮・社宅」が再び脚光を浴びているのは必然と言えるのかもしれません。

最終となる本稿では、「寮・社宅」に関する具体的な企業の取り組みを中心に、「寮・社宅」の「これから」を考えます。

【サマリー】

- 「寮・社宅」を整備することのメリットは大きいが、企業側としては事務負担や各種のコスト負担等のデメリットも認識しておく必要がある。特に老朽化対策は必須だが、建築費の高騰が大きな課題となっていると推察される。

- しかし、「寮・社宅」の着工量はむしろ増加している。建築費高騰が続く中でも、積極的に新設や建替えを進めている企業が多いと見られ、実際の事例からも、大手企業による再整備の動きが活発であることが確認される。

- 新設・建替え以外では、自社の「寮・社宅」をリノベーションした上で収益物件化する方法の他、投資意欲が旺盛である外資系ファンドやデベロッパー等に「売却」する等の方法もある。「寮・社宅」の立地条件や各企業の置かれている状況によって最適解は異なると見られるが、まずは資産価値等の正確な把握に努める必要がある。

- 「従業員退職型」の倒産件数が過去最高水準に達していることが象徴するように、今や人材確保の成否が企業の命運を分けかねない状況にある。日本企業は今、賃上げに替わる人材確保のための有効手段となる可能性のある「寮・社宅」の活用の在り方、その意義・役割について改めて深く検討すべき段階にきていると考えられる。

- 「寮・社宅」の今後を考える上では、国内製造業を中心としたサプライチェーンの抜本的な見直しを加速させる可能性のある米国の関税政策の世界経済への影響も注目すべきポイント。しばらく各方面の動向から目が離せない。

Ⅰ.「寮・社宅」の課題

前回のレポートでは、「寮・社宅」のメリットを中心に考察しましたが、当然にメリットだけではありません。

ここでは、改めて労使双方の視点での「寮・社宅」のメリットとデメリットを整理します(図表1)。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 従業員 |

|

|

| 企業 |

|

|

前回のレポートでも確認した通り、従業員にとってはコストパフォーマンスに優れている点、企業にとっては人材確保の観点でプラスの効果が期待できる点や節税効果を享受できる点等が代表的なメリットと言えます。

本章では、以下、特に企業サイドが留意しておくべきデメリットのポイントを中心に考えます。

ⅰ.事務負担とコストが増加する

社宅制度を設けるが故に生じる企業側の負担としては、表に記載の通り、社宅規則の策定・運用や入退去管理等を行う必要がある点が挙げられます。その他、特に社有の場合は、設備のメンテナンスやクリーニングの対応等の負担も生じます。さらに、固定資産税や都市計画税といった税負担もデメリットとして挙げられるポイントです。

また、多数の社員が同一の物件に居住している独身寮等のケースでは、防災や防犯上のリスクも生じてきます。当然ながら、そうしたリスク軽減のための様々な対策を講じることも企業にとっては一定の負担となります。

企業側としては、これらの各種負担と「寮・社宅」を整備することによって得られるメリットの大きさとについて、自社を取り巻く環境や課題を踏まえた上で、深く比較・検討することが求められます。

ⅱ.低利用の状態が続いていれば「遊休不動産」と見なされる可能性も

2023年3月に東京証券取引所によって、いわゆる「PBR是正要請」が出されて以降、特に上場企業では、資本効率の状況について、市場(投資家)からの厳しい視線にさらされています。「寮・社宅」も稼働率(≒活用度)次第では、「遊休不動産」と見なされる可能性があります。

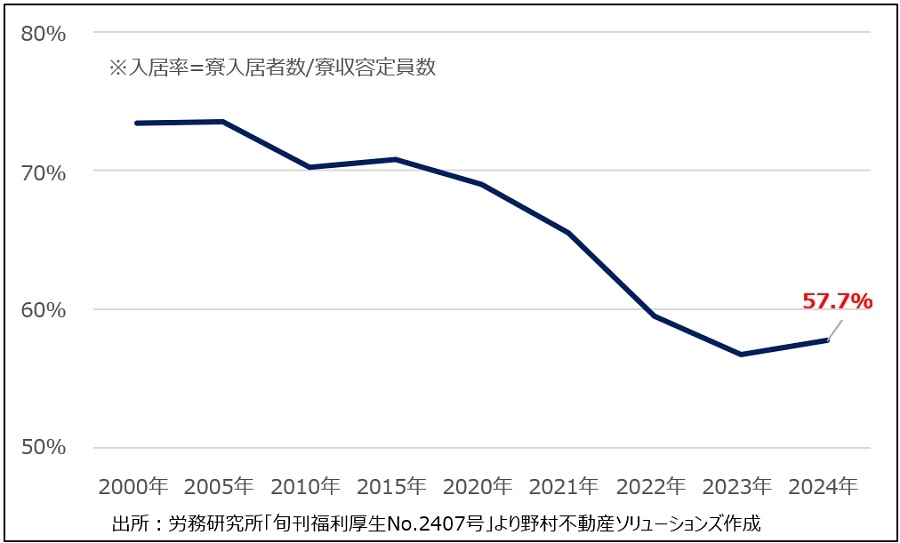

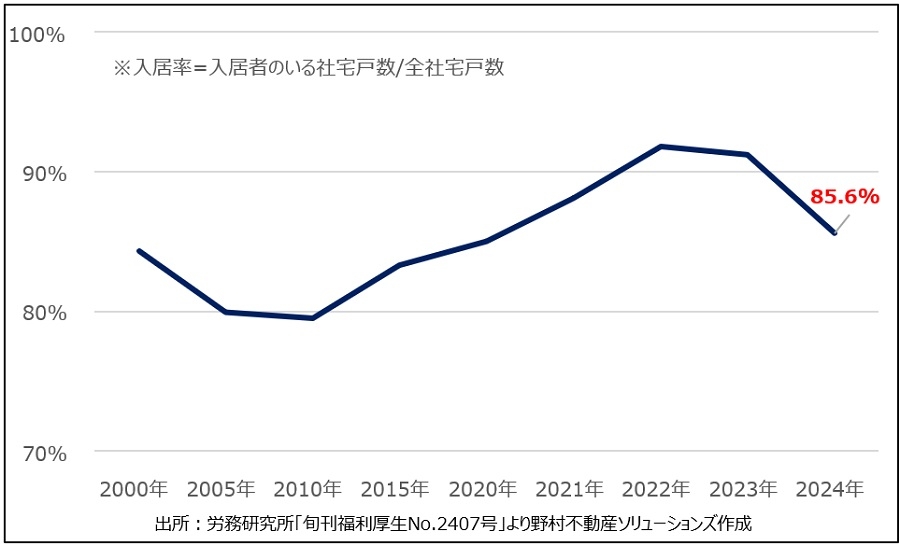

図表2、図表3は、労務研究所の調査に基づく「独身寮」と「社宅」の入居率の推移をグラフ化したものです。

集合住宅が大半である「独身寮」の稼働率が低めに出るのはやむを得ない面がありますが、このデータに基づくと、収容定員のうち4割以上が空室となっている実態が確認できます。足元で改善基調にある点は注目されますが、資産の効率的な活用という観点からは課題も垣間見えます。戸建てや小規模集合住宅のケースも多い「社宅」は80%以上の稼働率となっていますが、入居率は低下傾向にあり、大きな意味での課題感は「独身寮」と大差ないと言えます。

前回のレポートで述べた「寮・社宅」のメリットを最大限に活かすためにも、各企業には、稼働率を高めるためのさらなる工夫や取り組みが求められていると言えるでしょう。

ⅲ.例え稼働率が高くても、いずれ老朽化対策は必須

前掲の入居率のデータはあくまでも平均値であり、中には高稼働している「寮・社宅」も少なくないと推察されます。

しかし、例え現時点では高稼働していたとしても、いずれ老朽化対策を講じることは必須となります。

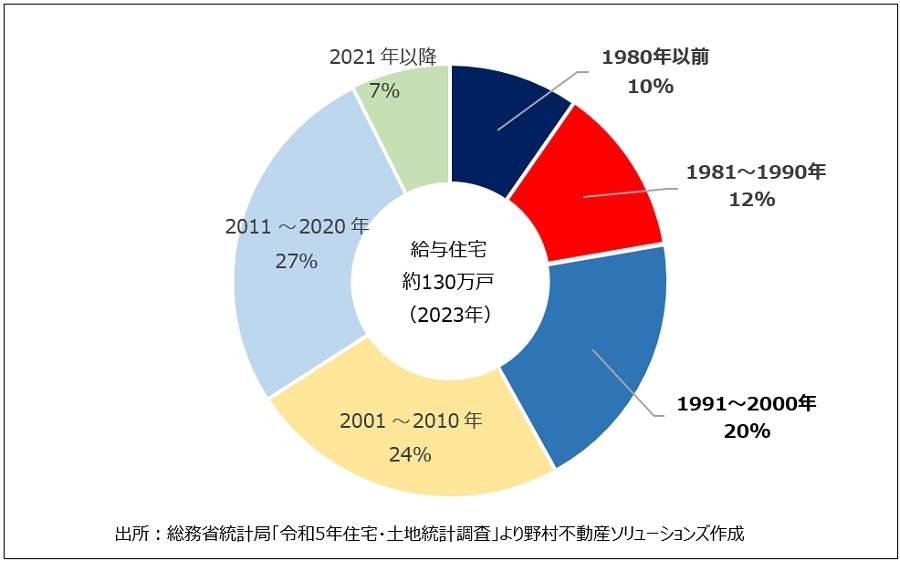

図表4が示す通り、そもそも全国の「寮・社宅」のうち4割以上は2000年以前に建設されたものという実態があります。既に築25年以上が経過している物件ということになり、特に新卒社員をはじめとする若い世代の入居者からすれば、魅力に乏しい「築古物件」に映り、最終的には低稼働物件化(≒遊休不動産化)する恐れがあります。

代表的な老朽化対策としては、「建替え」や「改修(リフォーム・リノベ―ション)」等が考えられます。

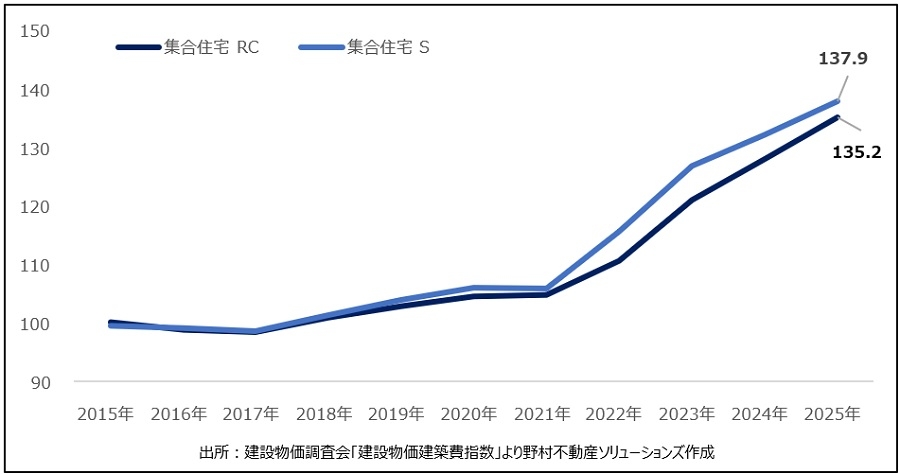

しかし、ここで足元において顕著となっている建築費の高騰(図表5)が頭の痛い問題として浮上してきます。

資材費のみならず、建設作業員の不足による構造的な要因も大きいとされることから、今後も工事関連費用は高止まりする可能性が高いと見込まれています。

前回のレポートでも述べた通り、主に人材確保の観点から、魅力的な「寮・社宅」を整備して従業員に提供することは、企業にとってもメリットは大きいと考えられます。ただ一方で、企業サイドとしては、ここで挙げたような各種の負担も増すことになります。

属する業界や各々の企業の置かれている状況によっても、その最適解は異なると考えられます。参考となるのは、やはり先行している企業の取り組みです。次章からは、具体的な事例を基に考察していきます。

Ⅱ.「寮・社宅」の新設・活用事例

本章では、各企業の「寮・社宅」に関する主だった取り組みについて、具体的な事例を交えて考察していきます。

ⅰ.新築・建替え

前述の通り、建築費の高止まりが続く中にあって、「寮・社宅」の着工状況はどのような推移を辿っているのでしょうか。

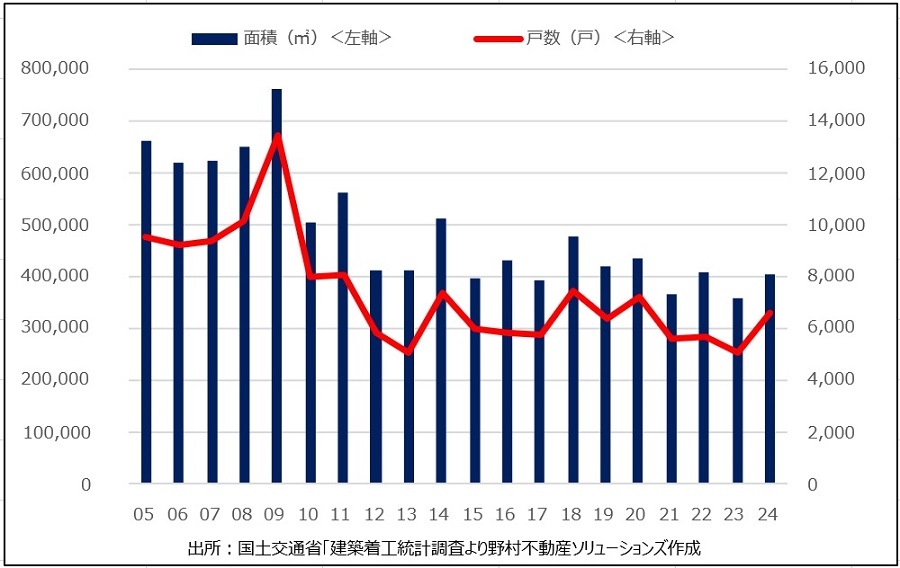

図表6は、「給与住宅」(=「寮・社宅」)の過去20年間における新設着工戸数の推移をグラフ化したものです。

グラフの期間内では2009年をピークとして、趨勢的には減少傾向にあるように映ります。

しかしながら、最新の2024年においても、なおも面積ベースで40万㎡、戸数ベースで7,000戸弱の水準は維持されており、ともに前年から増加しているという実態は注目に値します。

前述の通り、老朽化している「寮・社宅」も多くなってきている中、建替えに踏み切る企業も少なくないと推察されるデータです。特に建設費高騰が鮮明となった2022年以降も、一定水準の着工量が維持されている実態は、企業の「寮・社宅」の意義を考える上で、一つの参考となるデータと言えるのではないでしょうか。

| 企業 | 新設する寮の場所 | 戸数 | 共用部設備などの主な特徴 | 竣工時期 | 備考(プレスリリース等から抜粋) |

|---|---|---|---|---|---|

| 伊藤忠商事 | 神奈川県横浜市 | 361 | シェアキッチン付食堂、多目的集会室、研修室、サウナ付大浴場、ライブラリーなど | 2018年 | 同社にとって18年ぶりの開設となった独身寮。首都圏四箇所の男子寮を統合の上で新設。1棟当たりとしては業界最大規模。「年代や部署を越えたタテ/ヨコ/ナナメのコミュニケーション深化」を目的としている。 |

| 神奈川県川崎市 | 97 | コミュニケーションスペース(リラックスラウンジ、オープンテラス)やシェアキッチン、各部屋に睡眠の質の向上を促す寝具を導入 | 2025年 | 首都圏二箇所の女子寮を統合の上で新設。居住用の寄宿舎棟と交流用の共用棟で構成。「社内人脈形成や人材育成の場として、年代や部署を越えたタテ/ヨコ/ナナメのコミュニケーションの深化」を目的としている。 | |

| 西日本鉄道 | 福岡県福岡市 | 183 | 談話室、学習室、ジム、大浴場、サロンなど | 2019年 | サロンは地域住民に開放し、地域コミュニティ創出に貢献。 |

| 住友金属鉱山 | 愛媛県新居浜市 | 259 | 多目的スペース、ライブラリースペース、食堂(ビュッフェ形式)、ゲストルームなど | 2022年 | 住友グループの旧山田社宅群跡地に新設。同社最大規模の独身寮。「人材確保への寄与」、「次世代を担う人材の成長を後押しする象徴的施設」としての位置付け。 |

| 大同特殊鋼 | 愛知県東海市 | 362 | 男性と女性それぞれにトレーニングルーム、座談室など | 2024年 | 独身寮「元浜寮」の建替え。名称は「D-BASE Motohama(ディーベースモトハマ)」。屋上に太陽光ソーラーパネルを設置。期待することとして、「福利厚生施設の充実による採用力の強化、従業員満足度の向上」。 |

| 群馬県渋川市 | 80 | 多目的室や談話コーナーなど | 2024年 | 独身寮「清雅寮」と「吉岡寮」の建替え。期待することとして、「従業員満足度の向上および採用力の強化」。 | |

| マツダ | 広島県広島市 | 800 | 食堂棟、Wi-Fi、共用キッチン、共用ラウンジ、男性ラウンジ、女性ラウンジ、トレーニングルーム、男性大浴場、女性大浴場など | 2027年 | 築50年以上の旧寮5棟を統合。安心して仕事に集中できる住環境を整備することで、従業員の満足度向上を図り、いきいきと働ける基盤を構築。地域への貢献として、独立した建物となる食堂棟を一般開放。 |

| 三菱UFJ銀行 | 東京都新宿区 | - | スポーツ観戦できる大型モニターやカフェを備えた洗濯コーナー、テレワークブースなど | 2027年秋以降 | 同行で最大級の「市ヶ谷寮」の建替え。 |

>>スクロール

図表7は、近年の主な「寮・社宅」の新設事例です。前回のレポートでも紹介したマツダを含め、就職人気の高い各業界の大手優良企業が名を連ねている点は注目したいポイントです。各社の新設の理由からも推察されるように、これらの大手企業でさえ人材確保に注力する必要があるという足元の実態が垣間見えると同時に、逆に言えば、このような広い意味での「人的投資」に積極的な企業であるが故に高い就職人気を得られている、という捉え方もできるのではないでしょうか。企業にとっての「寮・社宅」の意義を考える上で、様々な示唆に富む事例と言えます。

ⅱ.有効活用

新設・建替え以外の活用手段として、既存の「寮・社宅」を解体せずに有効活用する事例も参考になります。

ここでは、代表的な2つの事例を紹介します。

(Ⅰ)「男子寮」を「シェアリング型の賃貸レジデンス」にリノベーション(三井不動産レジデンシャル)

出所:三井不動産レジデンシャルのプレスリリースより転載

出所:三井不動産レジデンシャルのプレスリリースより転載三井不動産レジデンシャルは、2023年8月に新たな賃貸レジデンスシリーズとして「SOCO HAUS(ソコハウス)」を発表し、その初弾物件である「SOCO HAUS KORAKUEN」(東京都文京区・76戸)を2024年3月に開業させました(図表8)。

同シリーズのコンセプトは、「入居者のライフスタイルや価値観に合った生活を提案することで、都会の"身軽でゆたかな暮らし"を叶える新たな賃貸レジデンス」(同社リリースより一部抜粋)としています。都市部の賃料高騰によって単身の若年層が都会で豊かに生活していくことのハードルが高くなっていることの解決を狙いの背景に挙げています。

「SOCO HAUS KORAKUEN」は、単身女性向けのシェアリング型賃貸レジデンスですが、特に注目したいポイントは、同物件はもともと三井不動産レジデンシャルの「男子寮」として利用されていた建物を、新たに収益を生むシェア型賃貸マンションへとリノベーションした物件であるという点です。

同社はデベロッパーのため、よりスムーズに事業を推進できたと推察される点は割り引いて考える必要がありますが、自社で利用していた「寮・社宅」をリノベーションし、新たに「収益物件」へと生まれ変わらせるというアイデア自体は、一般事業法人でも参考にできる部分が多いのではないでしょうか。既存物件を活用して新たな価値を生み出す事業は、社会的な要請の強いSDGsにも沿った意義の大きい事業であるとも言えます。有効活用の一事例として注目されます。

(Ⅱ)ファンドを通じて「社宅」を「ファミリー向け賃貸レジデンス」にリノベーション(JR東日本グループ)

自社の「寮・社宅」を収益物件にリノベーションする事例は単身向けだけではありません。

出所:東日本旅客鉄道のプレスリリースより転載

出所:東日本旅客鉄道のプレスリリースより転載2025年2月末にリノベーションを完了した「クラシアム大井町」(東京都品川区・85戸)は、もともとJR東日本の社宅「イーストハイム大井山中」として使用されていた物件です(図表9)。JR「大井町」駅から徒歩11分という恵まれた立地条件を活かし、大井町エリアでは希少な70㎡超(3LDK)の子育て世代向けの賃貸レジデンスへと生まれ変わらせた事例です。

首都圏では分譲マンション価格の高騰によって、ファミリー向けの賃貸マンションへの需要が高まっており、足元ではシングルタイプ以上に賃料上昇が鮮明です。もともと専有面積が広く設けられた社宅をファミリー向け賃貸マンションにリノベーションすることの事業上の妙味もますます大きくなっており、その観点からも注目したい事例です。

出所:東日本旅客鉄道のプレスリリースより転載

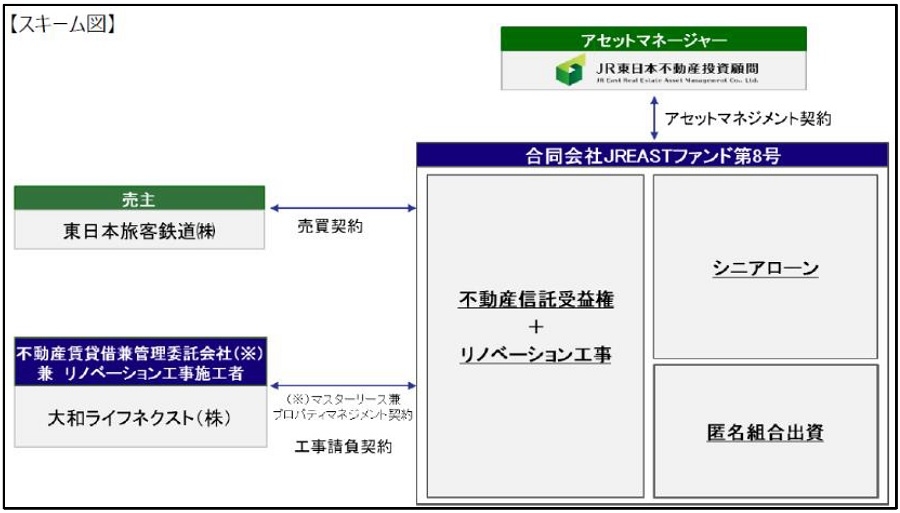

出所:東日本旅客鉄道のプレスリリースより転載図表10は、同プロジェクトの事業スキームを示したものです。従前の所有者であるJR東日本は、グループで組成した開発ファンドに社宅を売却したことで一定の売却資金を得たことになります。さらに、資産のオフバランス化を通じて、マーケット(≒投資家)が評価する「資本効率の改善」にも繋げることができたと見られます。

これも参考にすべき点が多い事例と言えるのではないでしょうか。

ⅲ.売却

最後に紹介する活用手段は、「売却」です。企業の状況や所有する「寮・社宅」の立地条件、老朽化具合等を総合的に判断し、「売却」にメリットを見出す企業も当然に少なくないと見られます。図表11は、その一部の事例です。

| 企業 | 売却対象資産 | 物件住所 | 売却先 | 時期 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 川崎重工業 | 社宅・寮など約20物件 | - | 米フォートレス・インベストメント・グループのSPC | 2020年 | 240億円相当。財務体質改善に向けた取り組みの一環。資産保有会社の株式保有を通じて、寮・社宅の利用は継続するとみられる。 |

| ブリヂストン | 社宅2棟 | 東京都港区六本木 | 三井不動産レジデンシャル | 2024年 | 譲渡益634億円。売却物件はともに1981年竣工。 |

| 日本製鉄 | 社宅・寮3棟 | 広島県呉市 | 広島県内の企業3社 | 2023年 | 同社瀬戸内製作所閉鎖に伴う売却。 |

川崎重工業の事例が示す通り、特に近年、外資系ファンドの日本企業のCRE(企業不動産)に対する注目度・投資意欲は非常に旺盛で、企業からすれば売却先は豊富な状況です。またブリヂストンのように、好立地の「寮・社宅」であれば、巨額の売却資金を得ることも可能です。「売却」もまた「寮・社宅」の活用手段の一つと言えます。

様々な手段がありますが、まずは自社が保有する「寮・社宅」の「価値」を正確に把握することが重要と考えます。

Ⅲ.まとめ ~「人手不足倒産」は過去最多に・・・今こそ深く考えたい「寮・社宅」の意義・役割~

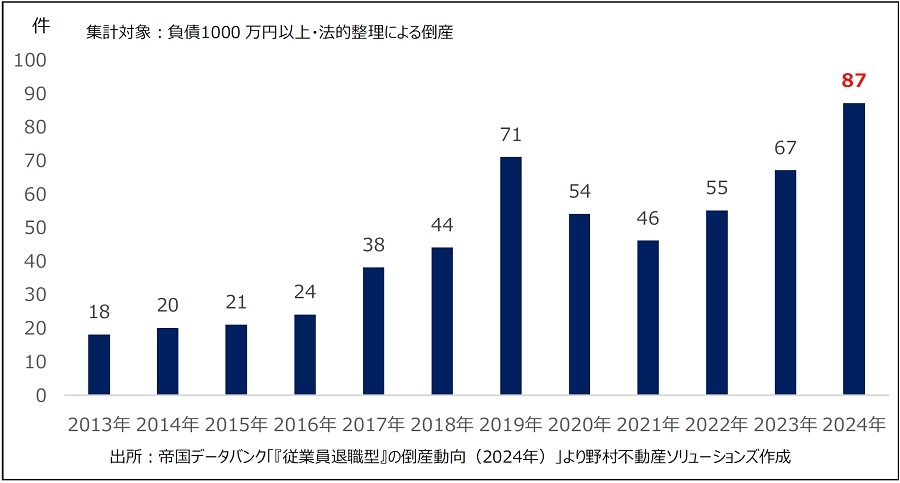

図表12が示す通り、足元では「従業員退職型」の倒産件数が過去最多を記録しています。この結果が映し出すのは、今や人材確保の成否が企業の命運を分けかねない状況に置かれている日本企業の姿です。

賃上げ競争が今後も続けば、いずれは企業体力に勝る一部の上位企業以外は、より人材確保の面で厳しい状況に置かれることも予想されます。企業各社は今、「寮・社宅」の意義・役割について改めて深く検討すべき時期にきていると言えるのではないでしょうか。

また足元では、米国の高関税政策の動揺が世界に広がっています。今後、国内製造業を中心とした供給網の見直しが本格化すれば、各企業の「寮・社宅」に関する戦略にも多大な影響を及ぼすことが予想されます。「寮・社宅」の今後を考える上では、相互関税の影響にも注目していく必要があります。しばらく各方面の動向から目が離せません。

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

リサーチ課 長谷山 大樹

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから