トレンド

地球環境や天災が不動産に与える影響について

【要約】

地球環境の保全は全世界的な課題として認識され、先進国を中心に温室ガス排出量の削減が今や国家目標とされる時代になっている。とりわけ不動産業は国内におけるCO2排出量の実に33%を占めており、業界全体での喫緊の対応が求められている。

持続可能性が高く、環境価値の高い不動産の供給が求められており、脱炭素への取り組み、生物多様性の確保、サーキュラーデザインの実施が必要になっている。こうした対応は不動産会社だけでなく、建物オーナー、投資家、テナントにも求められ、企業の社会的責任(CSR)を果たすための重要な概念といえる。

また年々、甚大な被害を列島に及ぼす、地震、ゲリラ豪雨、大型台風などに備えた対策は建物の強靭化だけでなく、天災発生時における被災者や避難者への支援などソフト面を含んだ対応が求められている。不動産が持つ役割は多様化、複雑化しており、こうした環境変化に対して真摯に向き合うことが必要である。

Ⅰ.世界で高まる環境認識

世界的な温暖化の傾向が高まる中、地球環境に対する関心が高まっている。1992年5月、ブラジルのリオデジャネイロで開催された地球サミット(国連環境開発会議)において、地球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の破壊や生物多様性の喪失などの環境問題が深刻化しており、世界規模での対策が早急に必要であるとされた。

このサミットで締結された気候変動枠組条約の締約国が集まり、具体的な義務と行動計画を話しあう会議が締約国会議(Conference of the Parties)、略称でCOP(コップ)と呼ばれるものだ。

1997年12月に京都で開催されたCOP3では先進国に対して、温室効果ガス排出量の削減について法的な拘束力のある数値目標が定められ、先進各国は温室効果ガスを含む6種のガスについて2008年から2012年の期間中に1990年比で少なくとも5%の削減を行うものとされ、日本は94%に削減するものとされた。

さらに2015年12月にパリで開催されたCOP21では長期目標として地球平均気温の上昇を+2度程度に抑えることとされ、さらに努力目標として+1.5度という具体的な目標値が示された。

こうした取り組みを通じて世界的な枠組みで地球環境の保護、維持を図っているが、各国の足並みが必ずしも揃っているわけではなく、今後の更なる対策の強化が求められている。2021年現在で世界全体のCO2排出量は332億トンにのぼり、1990年の205億トンと比べて残念ながら62%もの高い伸びを示している。排出量の多い国は、中国の106億トンを筆頭にアメリカ45億トン、インド23億トン、ロシア17億トン、これに次ぐ世界第5位が日本の約10億トンである。

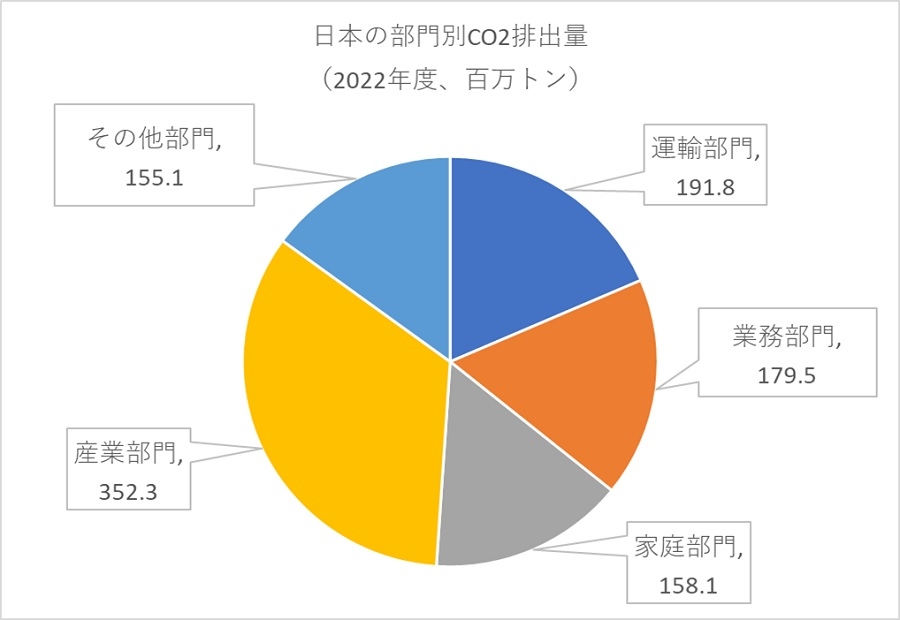

日本のCO2排出量の産業別の内訳(2022年度)は表のようになる。全体の排出量10億3670万トンであり、2013年度比で22.9%の削減を果たしているが、まだまだ道のりは遠いと言わざるを得ない。

このうち不動産に関連する部門である業務部門(商業、サービス、事務所等)および家庭部門(住宅等)を合計すると3億3757トンと全体の約33%を占めていることがわかる。

不動産は社会で人々が暮らし、働き、消費し、寛ぐための重要な社会基盤である。環境悪化を見過ごすことは人々の生活に重大なダメージを与え、ひいては不動産価値を著しく減ずることにつながる。地球環境の改善について不動産業界がはたす役割は極めて大きいのである。

出所:環境省

出所:環境省Ⅱ.環境不動産の必要性が増している

こうした状況の中で不動産業界においても、持続可能性が高く、環境価値の高い不動産を環境不動産と位置づけし、その不動産において様々な対応を行っている。

具体的にはオフィスビルや商業施設等においては省エネ対応のため太陽光パネルによる再生エネルギーの採用、効率的な冷暖房設備の採用、熱を遮断するガラスや外壁材の採用、敷地のみならず屋上やビル外壁面の緑化など多くの試みがなされている。オフィスビルにおける木質化も進められていて、2023年10月竣工の野村不動産溜池山王ビルでは木質建築部材と鉄骨造を組み合わせた工法による木質化オフィスを実現しているほか、第一生命と清水建設は中央区京橋で高さ56m(12階建)の木質化オフィスの建設を行っている。また、住宅においても屋根や敷地内に太陽光パネルを装備するだけでなく、各住戸での電力使用状況のチェック、街区全体でのCO2排出量削減状況の見える化を推進するなど、各社が積極的な取り組みをみせている。

こうした動きはZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)といったネットベースでのエネルギー消費をゼロにするオフィスビルや住宅、マンションなどの商品開発につながっている。

野村不動産ホールディングスではグループ内にサステナブル委員会を設置している。この委員会では気候変動と自然環境への取り組みとしての関連方針、活動計画を立案し、①再生可能エネルギーへの転換など脱炭素の実現、②森林資源回復や都市緑地化など生物多様性の推進、③建物の長寿化や資材の再資源化、シェアリングなどサーキュラーデザインの採用を重要課題とし、各テーマ別に環境分科会で具体的な行動に落とし込んでいる。

こうした環境不動産への対応には企業の社会的責任(CSR)の要素が極めて大切であることは論を待たない。不動産業界でも、開発する新しい建物については環境認証を極力獲得していくことが求められている。環境認証制度には様々なものがあるが、日本で定められたポピュラーなものとしてはCASBEE、米国の認証としてのLEED、英国のBREEAMなどが代表的な認証である。

ただこうした認証の取得にあたってはその等級に応じて様々なコスト負担が発生する。事業者によっては、こうしたコスト対応を嫌って、認証取得を行わないところもある。その原因のひとつとなっているのが、こうした取り組みが完工した建物での賃料収入の増額につながらないのではないかという懸念にある。

環境認証は導入当初こそ、たしかに賃料の増額につながらず、コストアップだけで収益性を圧迫するものとされたが、最近では徐々に賃料に反映されつつある。ザイマックス不動産総研の調べ(2015年7月)では東京23区内のオフィスで環境認証を取得したオフィスビルで、取得していないビルに比べて4.4%、賃料が上回ることが報告されている。この調査で興味深いのが、最新鋭設備を備えた大規模ビルよりも、中規模ビルにおいて認証取得済みのオフィスビルはそうでないビルと比べて9.6%も賃料を高く収受していることだ。中規模ビルではコストアップを嫌気して導入しない事例が多いが、むしろこのクラスのビルほど他の多くの中小ビルとの差別化ができ、賃料上昇に貢献していることが窺える。

最近ではテナントから一定の環境認証を取得したビルでないと入居を拒む事例も報告されており、開発者だけでなく、建物オーナー、投資家、テナントを含めた事業関係者すべてにおいて環境への配慮が必須になっているのである。

Ⅲ.天災への対応と不動産価値

自然環境の変化への対応は温室効果ガスへの対応だけにとどまらない。地球気温の上昇は、ゲリラ豪雨の頻発や連続して列島を襲う超大型台風への対応策も必要になっている。不動産管理の側面でも屋上防水の徹底や定期的な点検による屋根や外壁からの漏水、浸水を防ぐ処置が求められている。またマンションなどでの地下駐車場などへの浸水、電気室やエレベーターへの浸水による停電やエレベーター停止などの事故が報告されている。日頃の安全管理がこれまで以上に求められる。

また、2024年元旦の能登半島沖地震は大きな災害をもたらした。今後想定される大地震への備えは喫緊の課題となっている。

国土交通省の発表によれば、南海トラフ地震は、今後30年以内にマグニチュード8から9の地震が発生する確率が70%から80%とされる。また地震発生によって住宅は238万6千世帯が全壊、死者行方不明者は32万3千人になると推定されている。首都圏直下型地震では61万棟の住宅が全壊し、2万3千人の死者行方不明者の発生が推定される。

大地震は住宅の倒壊、半壊した住宅などからの出火が原因となっての火災被害拡大、沿岸部では津波による被害増大が懸念される。築年の古い住宅が密集した木密地域の解消やマンションの建替えの促進やリフォーム、耐震工事の実施などにおいて企業の社会的責任としての役割が求められるようになっている。

また震災時には都心にある大規模オフィスビルや超高層マンションなどは避難施設としての役割が求められている。避難者に対してのケアが可能な備蓄品の充実、万が一の停電に備えた自家発電装置の装備、避難誘導などビル管理員の日頃の訓練なども必要である。こうした取り組みは事前にBCP(事業継続計画)としてあらかじめ立案し、災害のみならず、テロや大規模なシステム障害などに備えることが必要である。

戸建て住宅においては2000年に住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められた等級がある。これは3つの等級に分けられるが、建築基準法の耐震性能の限度ぎりぎりの水準である等級1ではなく、等級1の1.25倍の基準を満たす等級2(長期優良住宅)、同1.5倍を満たす等級3を採用した住宅を供給していくことも、中長期において天災による被害を極小化することにつながる。

毎日の生活の中で自然環境の変化はなかなか実感できないが、環境変化は刻々と進んでいる。不動産はこうした環境変化に柔軟に対応するだけでなく、将来を見据えた先行的な対応策を常時考えていくことが求められている。そしてそうした行動が今後の日本の国土の安全を確保することにもつながることを肝に銘じたい。

牧野 知弘(まきの ともひろ)

オラガ総研株式会社 代表取締役 / 不動産事業プロデューサー

1983年東京大学経済学部卒業。

第一勧業銀行(現みずほ銀行)、ボストンコンサルティンググループを経て、1989年三井不動産に入社。不動産買収、開発、証券化業務を手がける。

2009年オフィス・牧野、2015年オラガ総研、2018年全国渡り鳥生活倶楽部を設立、代表取締役に就任。

ホテル・マンション・オフィスなど不動産全般に関する取得・開発・運用・建替え・リニューアルなどのプロデュース業務を行う傍ら、講演活動を展開。

最新著書に「負動産地獄」(文春新書)、その他に「空き家問題」「不動産激変~コロナが変えた日本社会」(ともに祥伝社新書)、「人が集まる街、逃げる街」(角川新書)、「不動産の未来」(朝日新書)等。文春オンラインでの連載のほか、テレビ、新聞等メディア出演多数。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから