CRE戦略

空前の人手不足で再び脚光「寮・社宅」の今 Ⅰ ~令和版・「寮・社宅」は人材確保の切り札か~

今、「寮・社宅」に再び注目が集まっています。

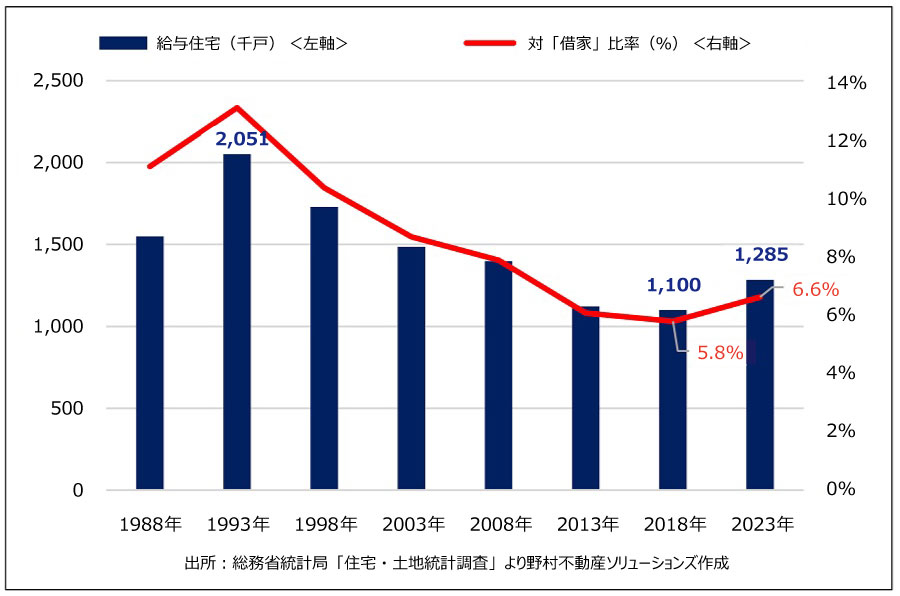

住居系の福利厚生の代表的な制度である「寮・社宅」は、終身雇用制度の普及とともに主に若い人材の確保を目的として、高度経済成長期を経て急速に浸透し、その数は1993年には全国で200万戸超に達していました1 。ただその後は、建物の老朽化や価値観の変化に伴う利用率の低下等を背景に減少の一途を辿り、2018年には約110万戸とピーク時の半数程度の水準まで落ち込みました。

しかしながら、最新の同調査ではその数が再び増加に転じており、明らかに潮目が変わりつつあります。

この背景の一つに、日本が今直面している空前の「人手不足」が挙げられます。本格的な人口減少社会に突入する中、企業間における人材獲得競争は激しさを増しており、初任給の引き上げを含む賃上げの動きが加速しています。

人口増加が見込まれていた高度経済成長期の日本とは大きく状況が異なりますが、人材確保に注力する足元の企業の姿は、奇しくも「寮・社宅」の整備を積極的に進めていたかつての日本企業のそれと重なります。当時との背景は違えども、人手不足が社会問題化している今、「寮・社宅」が再び脚光を浴びているのは必然と言えるのかもしれません。

今回は、全2回にわたり、「寮・社宅」の最新の動向を整理した上で、今後についても展望します。

第1回目となる本稿では、「寮・社宅」の現状と労使双方のメリットを中心に、「寮・社宅」の「今」を探ります。

【サマリー】

- 総務省統計局「住宅・土地統計調査」によれば、「給与住宅」(=「寮・社宅」)の全国のストックは約130万戸。前回調査から増加したのは30年ぶりで、首都圏をはじめとする大都市圏での増加が目立つ。人事院の調査でも、民間企業の「寮・社宅」の保有率は下げ止まりの傾向にあり、明らかに潮目が変わってきている。

- 入居者側から見た「寮・社宅」のメリットの一つには、一般の住宅に比べ、賃料負担と通勤時間が大幅に軽減される「寮・社宅」の「コスパ&タイパ」の良好さがある。足元のインフレがこのメリットを一層際立たせている面もある。

- 就活生も「寮・社宅」には概ね好意的。大学生の学生寮の入寮者数が増加していることも、この要因の一つと考えられる。近時、高品質な学生寮の供給が増加していることも背景の一つ。また、若い世代を中心とした住宅に対する「価値観の変化」も「寮・社宅」の需要拡大に寄与していると推察される。

- 企業側も、採用力強化や従業員満足度向上を通じた離職防止、長期的な人材の確保に繋げる目的の下、快適な「寮・社宅」の整備を積極化させている。新寮の整備後、離職率低下を果たした事例も確認される。

- 節税効果も「寮・社宅」のメリットの一つ。賃上げや住宅手当は課税所得の増加を伴うため労使双方で社会保険料が増加する上、従業員側は税負担も増すのに対し、「寮・社宅」は一定の条件下では非課税となる。賃上げ競争が熾烈化している今、賃上げに替わる人材確保の手段としての「寮・社宅」に注目する意義は大きいと考える。

1 総務省統計局「住宅・土地統計調査」の「給与住宅」の数。

I. 「寮・社宅」の実態

ⅰ.「寮・社宅」のボリュームとエリア別の傾向

図表1は、総務省統計局「住宅・土地統計調査」2の「給与住宅」3(=「寮・社宅」4と定義)の戸数の推移です。

冒頭でも述べた通り、最盛期の1993年には205万戸の水準にありましたが、2018年までは減少の一途を辿ってきていました。しかし、最新の2023年調査では再び増加に転じています。調査は5年ごとですが、前回調査から戸数が増加したのは1993年以来、30年ぶりのことであり、非常に注目される結果と言えます。

「借家」(一般的な賃貸マンション等)に占める比率も上昇しています。比率は数%程度ながら、「寮・社宅」も住居の一形態として深く浸透している実態も改めて確認されます。

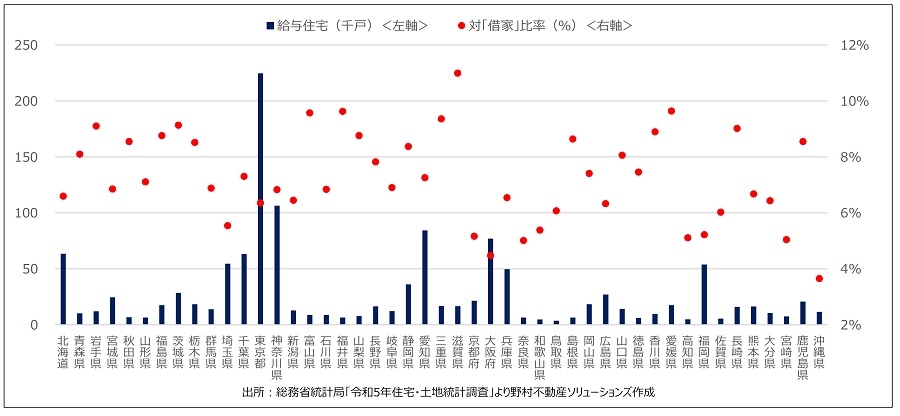

図表2は、「寮・社宅」のエリア別の分布です。「東京都」をはじめとする大都市圏が多いのは当然としても、全都道府県に満遍なく存在している実態と、「借家」に対する比率も各地で概ね5~10%程度の水準にある点は注目されます。全国各地に官公庁・企業が存在するのと同じく、「寮・社宅」の需要もまた、全国各地に及ぶことが改めて確認できます。

【図表3】図表2 のランキング

| 都道府県 | 戸数(千戸) |

| 東京都 | 225 |

| 神奈川県 | 106 |

| 愛知県 | 84 |

| 大阪府 | 77 |

| 北海道 | 63 |

| 千葉県 | 63 |

| 埼玉県 | 55 |

| 福岡県 | 54 |

| 兵庫県 | 50 |

| 静岡県 | 36 |

| 都道府県 | 対「借家」比率(%) | (参考)戸数順位 |

| 滋賀県 | 10.99% | 21 |

| 愛媛県 | 9.64% | 19 |

| 福井県 | 9.62% | 39 |

| 富山県 | 9.57% | 35 |

| 三重県 | 9.36% | 20 |

| 茨城県 | 9.13% | 11 |

| 岩手県 | 9.10% | 29 |

| 長崎県 | 9.02% | 24 |

| 香川県 | 8.90% | 33 |

| 山梨県 | 8.76% | 36 |

図表3は、図表2に基づくランキングです。

「給与住宅の戸数トップ10」には大都市圏が名を連ねますが、「給与住宅の対借家比率トップ10」は顔ぶれが大きく変わります。量的なインパクトはそれ程大きくはありませんが、例えば、「滋賀県」や「愛媛県」等は住宅市場の規模の割には「寮・社宅」が比較的多い立地特性を有していることになります。「寮・社宅」に関する方針を検討する上で、参考となるデータと言えるでしょう。

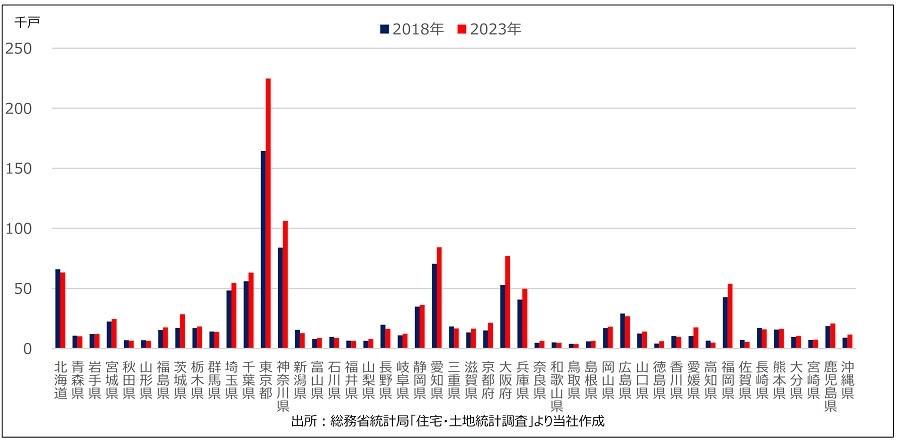

図表4は、前回調査からの都道府県別の増減をグラフ化したものです。「東京都」、「神奈川県」、「愛知県」、「大阪府」、「兵庫県」、「福岡県」といった大都市圏の増加が目立ちます。その他では、工場が多く立地し、沿線によっては都内への通勤にも便利である「茨城県」、東京のベッドタウンとしての色彩も強い「埼玉県」、「千葉県」といったエリアが伸びています。関西圏における「滋賀県」も大阪都心部への通勤に適した立地です。ますます加速している大都市圏への人口集中に、「寮・社宅」も少なからず寄与している実態が確認できると同時に、大都市圏に所在している多くの企業が「寮・社宅」を人材確保に繋げることができているとの推測も成り立つ結果と言えるのではないでしょうか。

2 国内の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査。5年ごとに実施される。

3 勤務先の会社・官公庁・団体などが所有又は管理していて職務の都合上又は給与の一部として居住している住宅。いわゆる「社宅」、「公務員住宅」などと呼ばれているもの。勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅(いわゆる「借り上げ社宅」)も含む。以上、総務省統計局の定義。

4 「寮」と「社宅」には法律上の明確な区別はないため、本稿では「寮・社宅」の表記で統一する(以下同)。

ⅱ.「寮・社宅」の保有率の推移

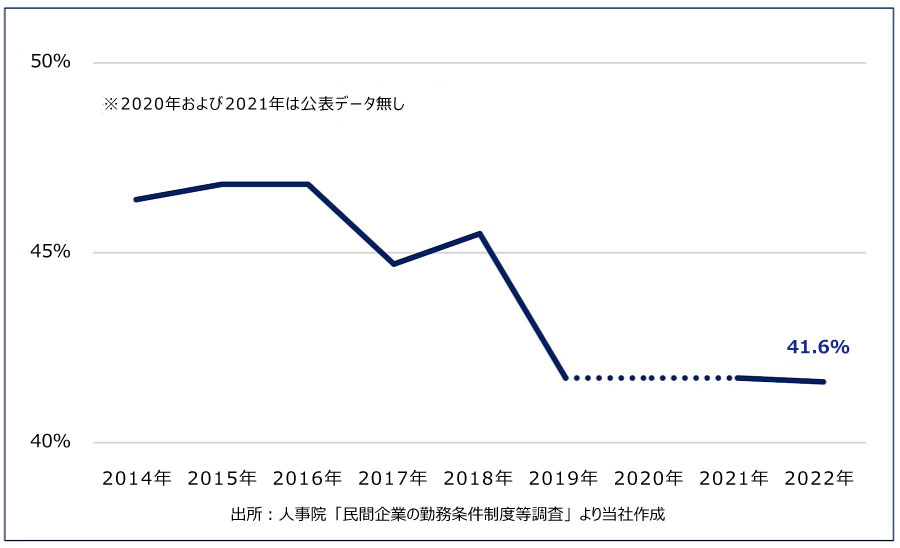

図表5は、人事院の調査に基づく民間企業の「寮・社宅」の保有率の推移です。社宅保有率に関するデータが無い年もありますが、2019年以降は保有率が下げ止まり、近年は横ばいの推移となっています。

民間企業における「寮・社宅」の需要の底堅さが垣間見えるデータです。

Ⅱ.「寮・社宅」が再評価されている背景(主に入居者サイドのメリット)

ⅰ.インフレ経済の到来で改めて評価される「寮・社宅」の「コスパ&タイパ」

「寮・社宅」が見直されている背景の一つに、入居者における経済合理性の高さが挙げられると考えます。

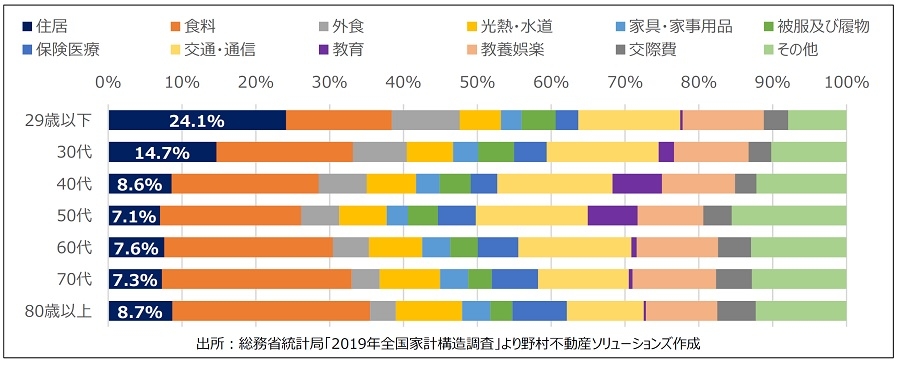

図表6の通り、若年世代ほど家計における「住居」の負担が大きい実態があります。

特に「29歳以下」では、全世代の中で唯一「住居」の占める割合が最も高く、若年世代にとって「住居費」は非常に重要な支出項目となっています。

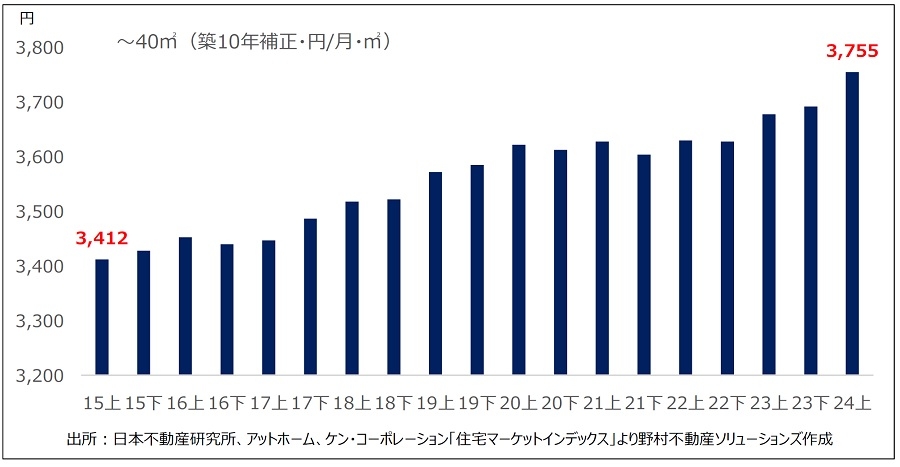

足元では賃上げの動きが活発ですが、その効果を打ち消すような財・サービスの物価高に見舞われているのが現在の日本経済です。不動産も当然に例に漏れず、図表7の通り、足元ではマンション賃料の上昇が鮮明です。

インフレ経済の宿命と言える物価高は当面続くことが見込まれています。ここ数年で加速してきた賃上げを根拠に、若年世代の住居費負担が軽減されたと考えるのは早計でしょう。

| 面積(㎡) | 平均月額使用料(円) | ㎡単価(円) | (参考)対「図表7の㎡単価」 | ||

| 独身寮(男子寮個室のみ) | 平均 | 20.7 | 13,150 | 635 | 16.9% |

| 製造業 | 21.1 | 11,550 | 547 | 14.6% | |

| 非製造業 | 19.7 | 16,360 | 830 | 22.1% | |

| 社宅(2DK・3DK平均) | 平均 | 60.5 | 33,530 | 554 | ー |

| 製造業 | 60.0 | 25,580 | 426 | ー | |

| 非製造業 | 61.2 | 45,180 | 738 | ー | |

図表8は、福利厚生分野の専門機関である株式会社労務研究所が行った最新調査に基づく「独身寮」と「社宅」に関するデータの一部です。「独身寮」に着目すると、「平均月額使用料」は全国平均で1.3万円程度であり、「m2単価」では600円強にとどまります。エリアや面積が異なるため、あくまでも参考の比較とはなりますが、表に記載の通り、「独身寮」のm2単価と図表7の東京23区のマンション賃料の最新のm2単価(3,755円)とを比較すると、「独身寮」の入寮者は、一般の賃貸マンション賃料の1/5程度の負担で居住することができている計算となります。

ケースバイケースの側面が強いため参考程度にとどめるべき結果ですが、インフレが鮮明となっている足元の経済環境が、「寮・社宅」の「コスパ」(経済合理性の高さ)をより際立たせている面はあると考えられます。前掲のデータの通り、特に住居費負担の重い若年世代ほど、「寮・社宅」のメリットを強く感じるのではないでしょうか。

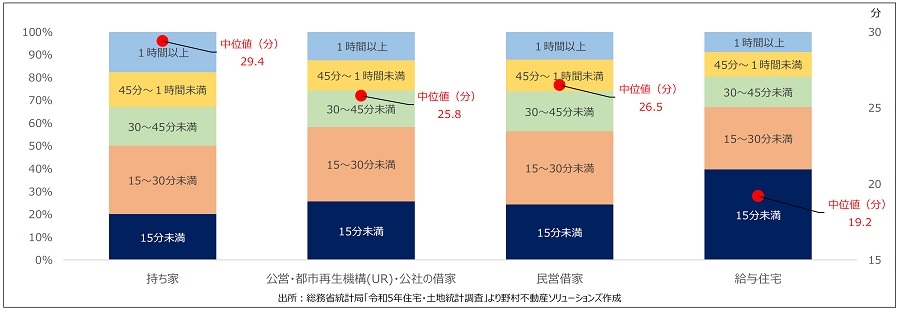

図表9は、「住宅・土地統計調査」に基づく住居形態別の「家計を主に支える者の通勤時間」のデータです。「給与住宅」(=「寮・社宅」)の通勤時間の短さが際立ちます。「15分未満」は、工場や倉庫等の近隣に設けられた「寮・社宅」に居住する世帯が大半であると推察されますが、「中位値」ベースで比較しても他の住居形態との差は明らかです。

事務職を中心に、在宅勤務も一定程度浸透していますが、近時は出社回帰の流れが鮮明で、通勤時間の重要性は依然変わりません。「寮・社宅」は、「タイパ」(時間対効果)にも優れた住居形態であることが確認されるデータです。

ⅱ.Z世代は「寮・社宅」に抵抗無し?「福利厚生」の充実を求める就活生のニーズにも合致

(Ⅰ)i. 就活生向けアンケートが映す Z世代の「寮・社宅」に対するニーズの強さ

大手企業による初任給の大幅な引き上げが相次いでいることが象徴するように、企業が特に注力しているのは、やはり新卒採用です。「Z世代」とも称される現在の就活生に、「寮・社宅」はどう映るのでしょうか。

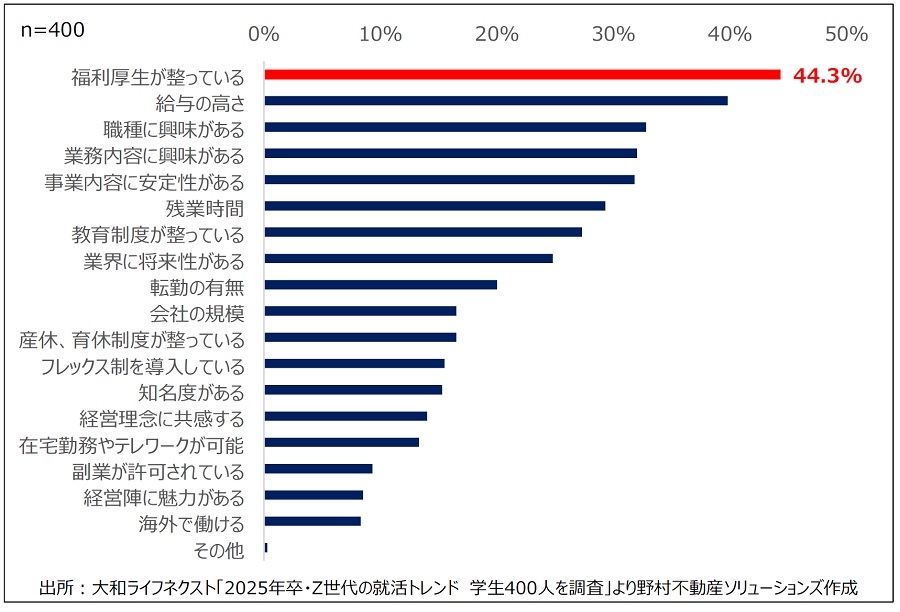

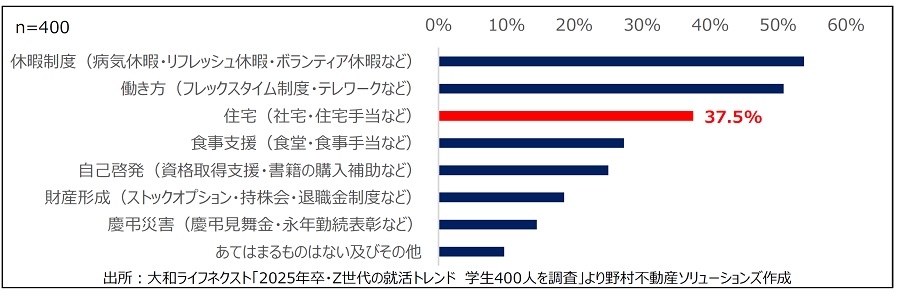

図表10は、大和ライフネクストが就活生を対象に実施したアンケート結果の一部です。

「福利厚生が整っている」ことを重視している割合が最も高い点が注目されます。

では、その「福利厚生」の中でも、特に魅力に感じるものは具体的にどのような施設・サービスなのでしょうか。その結果が図表11です。

「住宅(社宅・住宅手当など)」が3位につけている点が注目されます。休暇と働き方に関する制度が上位であるのは当然とも言えることから、「住宅」への意識は非常に高いと見るべきでしょう。

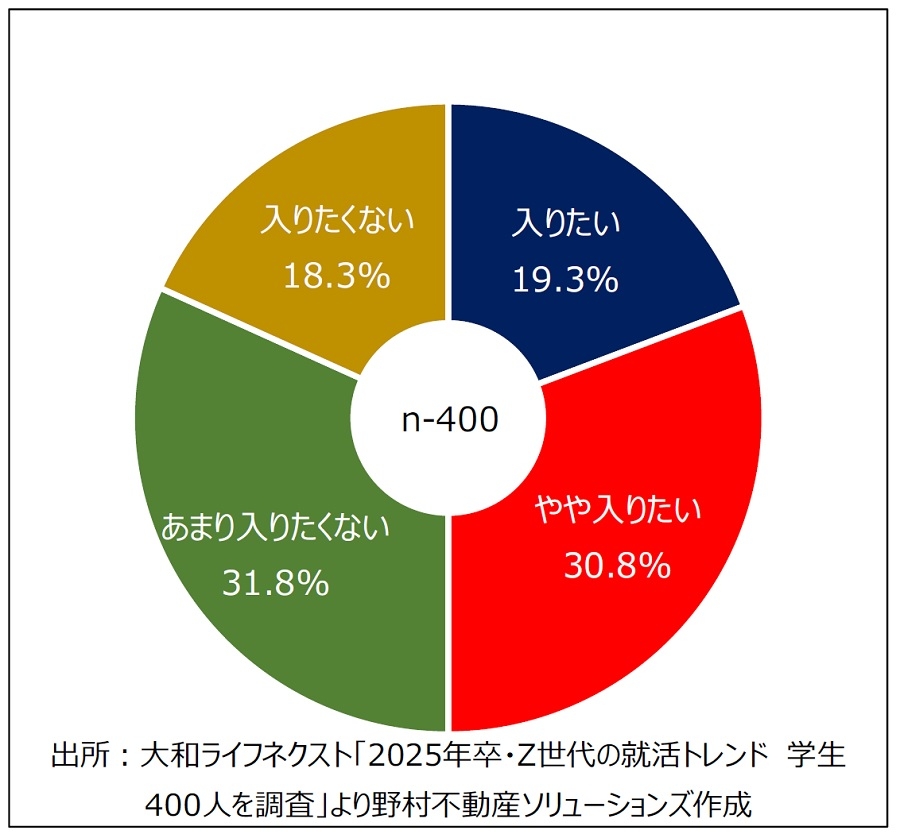

図表12は、「会社が提供する社員寮に入りたいか」との設問に対しての回答結果です。「(やや)入りたい」と「(あまり)入りたくない」とがちょうど半々と拮抗しており、一定の制約のある寮に抵抗のある層は決して少なくありません。

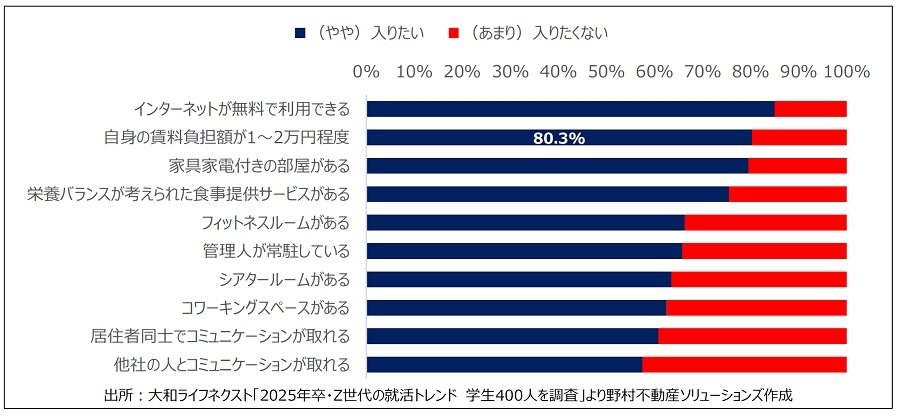

しかし、図表13の結果からは、それも条件次第、との考え方も窺えます。「自身の賃料負担額が1~2万円程度」なら入りたいとの回答が8割を占めている点が注目されます。「インターネットが無料で利用できる」、「家具家電付きの部屋がある」といった他の上位項目も、言わばイニシャルコストも含めた住居費の負担軽減に関連した項目です。

前掲の図表8の通り、独身寮の平均月額使用料は全国平均で1万円台にとどまります。「栄養バランスが考えられた食事提供サービスがある」なら入りたいとの回答が8割程度見られることも踏まえると、「寮・社宅」は、現在の就活生にも相応に訴求できる福利厚生であると言えるでしょう。

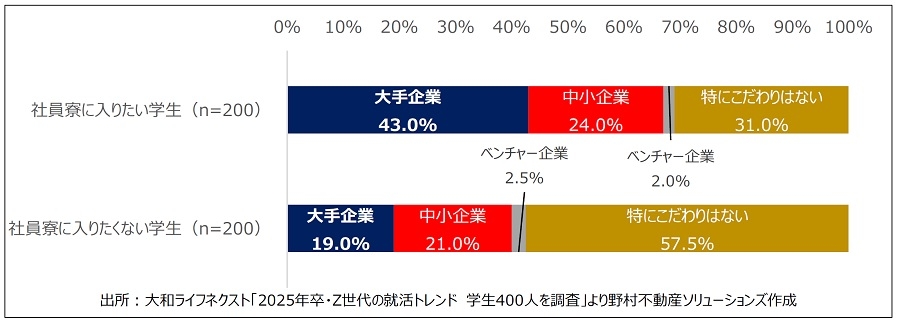

図表14は、「社員寮に入りたい学生」と「入りたくない学生」それぞれの就職希望企業の割合です。「社員寮に入りたい学生」は「大手企業」志向が強い傾向が確認されます。

「寮・社宅」も含めた福利厚生制度の充実を求めるが故に、大手企業志向が強くなっている就活生も少なくないと見られます。逆に言えば、大手企業はそうした面を求められています。

繰り返しになりますが、足元では主に大手企業による初任給の大幅な引き上げが相次いでおり、給与面でも大手企業に就職することのメリットはますます大きくなっています。しかし、上記アンケート結果の通り、就活生は給与水準だけでなく、福利厚生の充実も求めているのが実態です。特に「コスパ&タイパ」の意識が強いとされるZ世代に対しては、初任給の引き上げだけでなく、「寮・社宅」の一層の充実を図ることも、採用力強化に繋がる有力な差別化ポイントにできる可能性を感じさせる結果と言えるのではないでしょうか。

(Ⅱ)就活生の「寮・社宅」に対する意識にも影響? 変化する近年の大学生の住宅事情

| 2012年 | |||

| 自宅 | 学寮 | 下宿、アパート、その他 | |

| 国立 | 33.3% | 5.5% | 61.2% |

| 公立 | 42.3% | 2.3% | 55.4% |

| 私立 | 63.0% | 5.8% | 31.2% |

| ⇓ | |||

| 2022年 | |||

| 自宅 | 学寮 | 下宿、アパート、その他 | |

| 国立 | 32.3% | 7.3% | 60.4% |

| 公立 | 41.0% | 3.7% | 55.2% |

| 私立 | 66.0% | 5.4% | 28.6% |

では、そもそも学生時代に「学生寮」に居住した経験がある学生はどの程度存在するのでしょうか。日本学生支援機構(JSSO)の調査結果に基づいて作成した表が図表15です。最新データである2022年と10年前の2012年との比較では、国公立大学の学生では「学寮」5の割合がやや増加している一方、数的な影響力が大きい私立大学ではその割合がやや低下しています。一見すると、大学生の「寮離れ」が進んでいるとも見られる結果です。

| 2012年 | ||||||

| 自宅 | 学寮 | 下宿、アパート、その他 | ||||

| 国立 | 149,454 | 24,685 | 274,672 | |||

| 公立 | 53,425 | 2,905 | 69,970 | |||

| 私立 | 1,251,053 | 115,176 | 619,569 | |||

| 合計 | 1,453,932 | 142,766 | 964,211 | |||

| ⇓ | ||||||

| 2022年 | ||||||

| 自宅 | 対2012年比 | 学寮 | 対2012年比 | 下宿、アパート、その他 | 対2012年比 | |

| 国立 | 139,247 | 93.2% | 31,471 | 127.5% | 260,388 | 94.8% |

| 公立 | 58,840 | 110.1% | 5,310 | 82.8% | 79,219 | 113.2% |

| 私立 | 1,358,014 | 108.5% | 111,110 | 96.5% | 588,473 | 95.0% |

| 合計 | 1,556,102 | 107.0% | 147,891 | 103.6% | 928,080 | 96.3% |

しかし、むしろ学生寮の入寮者数は増加していると見られる結果を示すのが図表16です。文部科学省「学校基本調査」に基づき、図表15の割合を基に、2012年時点と2022年時点における各々の推定人数を算出したデータです。これによると、「学寮」の推定総人数は約14.8万人と2012年から増加しています。牽引しているのは国公立大学で、特に公立大学が大きく伸びています。この背景の一つには、2009年の高知工科大学の公立化を皮切りとした、近年相次いでいる地方私大の公立化による公立大生数の増加が挙げられると考えます。現在までに既に10校以上の地方私大が公立大学化されており、今のところ各校とも志願者数等に好影響が出ているとされることから、今後も同様のケースが増えてくる可能性があります。

また国立大学でも、近年、学生寮を新設・増築するケースが多くなっており、これが上記結果に繋がっていると見られます。ここ1~2年に限ってみても、東北大学、横浜国立大学、神戸大学、徳島大学等が新寮をオープンさせています。

学生時代に寮生活を経験している大学生が増えていることは、「寮・社宅」に好意的な就活生が増えることにも繋がると考えられます。前掲のアンケートが示す通り、「寮・社宅」を求める就活生が比較的多くなっている背景には、こうした学生の住環境の変化も少なからず影響していると推察されます。

一方、数的な影響力の大きい私立大学に目を転じると、「学寮」と「下宿、アパート、その他」の推定人数は10年前から減少しており、反対に「自宅」は大きく増加しています。大規模有力校が多く集積する東京圏や関西圏の私立大学を前提として考えると、長年にわたって大都市圏への人口集中が続いたことや、近年鮮明となっている学費の高騰も背景とした地方の家庭の経済的事情・制約が強まったこと等が影響して、地方からの入学生の数自体が大きく減少し、結果として「自宅」の割合が上昇していると推察されます。

この現象も、「寮・社宅」の需要を考える上では、無視できないポイントと考えます。その理由として、これは推測の域を出ませんが、食事を含む日常生活の全てを自身で行う必要のある「一人暮らし」を経験した学生は、就職後も配属地次第では引き続き同じアパート等に住むことも可能です。さらに、例え通勤できない配属地であったとしても、新たな賃貸住宅で再び「一人暮らし」をスタートさせる傾向が強いのではないか(つまり、制約の大きい「寮・社宅」に対する抵抗感が「自宅」や「学寮」の学生に比べて強い傾向があるのではないか)、と推察することができるためです。

いずれにしても、「寮・社宅」の就活生への訴求度を考える上では、将来の採用候補となる学生の住宅事情の変化にも目を配っていく必要があると考えます。

| 開発企業 | 第1号開発物件 | 住所 | 戸数 | 運営企業 | 竣工時期 |

| 三井不動産レジデンシャル | カレッジコート平和台 | 東京都練馬区 | 179 | 毎日コムネット | 2017年3月 |

| 伊藤忠都市開発 | クレヴィアウィル武蔵小杉 | 神奈川県川崎市 | 390 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 2017年3月 |

| 東急不動産 | キャンパスヴィレッジ椎名町 | 東京都豊島区 | 167 | 学生情報センター | 2018年2月 |

| 大成有楽不動産 | カレッジコート宮崎台 | 神奈川県川崎市 | 159 | 毎日コムネット | 2019年9月 |

| 三菱地所レジデンス | ペアレス泉高森パーク | 宮城県仙台市 | 116 | ジェイ・エス・ビー | 2020年1月 |

| 日鉄興和不動産 | リビオセゾン亀有 | 東京都葛飾区 | 98 | 学生情報センター | 2022年2月 |

前述した学生の住宅事情の変化に少なからず影響を及ぼしている背景としては、近年における有力デベロッパー各社による学生寮事業への相次ぐ参入も挙げられると考えられます。表に記載の開発物件は、いずれも「食事付」の学生寮であり、いわゆる「学生マンション」6とは異なります。

少子化が加速する中、なぜデベロッパー各社は学生寮事業に参入しているのでしょうか。例えば、三井不動産レジデンシャルは「女性の進学率の向上、留学生の増加、大学の都心回帰などの流れを受けて、首都圏での学生向け住居は安定的な需要がある」(2017年3月21日付けリリースより)ことを参入の背景として挙げています。

さらに、デベロッパー側の事業推進上のメリットの大きさも見逃せないポイントです。以下3点はその代表的なものです。

- ① 賃料は保護者が支払うことが多いため、通常の賃貸物件に比べて賃料滞納リスクが低い

- ② 通常の賃貸物件に比べて退去日が予測しやすいため、早い段階での計画なリーシングが可能

- ③ 大学や専門学校等へのアクセスさえ良ければ、必ずしも都心や駅近の立地でなくとも事業化が可能

こうした築浅で快適な学生寮が増えてきていることも、若年層の「寮・社宅」への抵抗感を和らげていると見られます。

(Ⅲ)20~30代の若年層に広がる 住まいに対する新たな「価値観」

また、学生寮とは異なりますが、シェア型の住居形態が拡大しつつある足元における社会全体の価値観の変化も、「寮・社宅」の需要を考えていく上で重要なポイントであると考えます。

注目の事例は、野村不動産が開発した「TOMORE 品川中延」(2025年2月竣工)です。

同社は、当物件で「コリビング賃貸レジデンス」事業に参入しました。

11階建て・135戸からなる大型賃貸物件で、シェア型賃貸住宅とコワーキングスペースが融合した住宅形態である点が大きな特徴です。

2025年2月下旬時点で、既に200件超の内覧会予約を受けており、反響は上々です。年齢層としては、20~30代が80%を占めており、男女比はほぼ半々としています。

通常の賃貸マンションマーケットにおいても、このような新しいタイプの住居形態が広がりつつあります。

若い世代を中心とした住宅に対する「価値観の変化」も「寮・社宅」の需要拡大に寄与していると考えられます。

5 大学寮の他、学校が借り上げている宿舎や公益法人等が運営している寄宿舎を含む。いわゆる「学生マンション」は含まない。

6 学生のみが入居できる賃貸マンションを指す。基本的には門限はなく、食事付ではない通常のマンションと似た運営形態である物件が多い。

Ⅲ.「寮・社宅」が再評価されている背景(主に企業サイドのメリット)

ⅰ.今や企業にとって人材確保は最優先課題・・・令和版・「寮・社宅」を人材確保の「切り札」に

前述したような「寮・社宅」を求める従業員の声に呼応するように、今、企業も「寮・社宅」への意識を高めています。

企業は、「寮・社宅」が、足元で深刻化する人手不足への有効な対策となり得る資産であることに再び注目し始めています。具体的には、離職防止を含めた人材確保に「寮・社宅」を活用しようというものです。以下の2つの事例からも、企業が期待する「寮・社宅」の最大のメリットは「人材確保」であることが読み取れます。

(Ⅰ)マツダ ~800室の社員寮の新設を発表 狙いは「従業員満足度の向上」と「人材確保」~

出所:マツダ・2024年9月4日付けリリース「広島地区社員寮の建て替えについて」より転載

出所:マツダ・2024年9月4日付けリリース「広島地区社員寮の建て替えについて」より転載マツダは、広島地区に所在する技能系従業員向け社員寮について、既存の5つの寮を統合し、新たな寮を建設することを2024年9月に公表しています。新寮は、2027年4月より運用を開始するとしています。

「人は最も重要な資本である」との考えの下で「ひとづくり」を推進している同社としては、「入寮する従業員の住環境の改善による従業員満足度の向上や、人材確保に資する魅力的な住環境の提供はその課題となっていた」としています。また、「新寮では、各個室の居住空間や設備の充実を図るとともに、入寮者の交流の場となるラウンジや、トレーニングルームなども設置し、快適で充実した寮生活を送れるようにする」とし、「マツダで働く誇りを感じられる、魅力的で、安心して仕事に集中できる住環境を整備することで、従業員の満足度向上を図り、いきいきと働ける基盤を築く」ことを目的として掲げています。

また、「食堂棟」を地域の市民にも開放し、地元の「一企業市民」としての繋がりを深めることにも活用する意向です。

快適な「寮・社宅」を整備することで、「従業員満足度」を向上させ、離職防止を含めた「人材確保」に繋げようとする狙いが明確です。また地域貢献を通じて、さらなる企業のイメージアップを果たすことは、同社への就職希望者の増加(つまり採用力強化)にも繋がることが予想されます。近時、積極的に「寮・社宅」を新設・再整備している大企業の動向を象徴する事例の一つと言えるのではないでしょうか。

(Ⅱ)三和建設 ~社員寮「ひとづくり寮」の整備によって入社3年以内の離職率ゼロを達成~

出所:三和建設・2023年10月5日付けリリース「三和建設、離職率50%からの逆転」より転載

出所:三和建設・2023年10月5日付けリリース「三和建設、離職率50%からの逆転」より転載新寮の整備によって、離職率の劇的な低下を果たしたことを公表しているのが三和建設(大阪府大阪市)です。同社は2018年、同期の繋がりやコミュニケーションの質の向上をはかるための社員寮「ひとづくり寮」を建設しました。同社によると、現社長の森本氏が就任した2008年当時、同社の3年間の平均離職率は約50%と業界平均に比べても高く、社員定着率の向上が大きな課題であったとしています。

同社は、「これまで新入社員は、それぞれの自宅から建設現場に直行し、同期と顔を合わせる機会がなく、仕事などで悩みが生じたときに身近に相談できる相手がなく、孤独感を覚える社員も多く存在していた」としており、「新入社員は1年間、ひとづくり寮にて共同生活を行い、自信の喪失、不安や孤独の多い時期に同じ屋根の下で生活を共にすることで、コミュニケーションを活発にして横のつながりを強くする仕組み」を構築したとしています。その結果、2020年以降の入社3年以内の離職率ゼロを実現できたと公表しています。企業にとっても「寮・社宅」のメリットは大きいことが確認できる事例です。

ⅱ.賃上げ競争が加速している今こそ注目したい「寮・社宅」の節税メリット

人材確保の観点に加え、企業サイドのメリットとして挙げられるのが「節税」の効果です。

企業が従業員に提供する住宅系福利厚生では、「寮・社宅」に似た制度として、いわゆる「住宅手当」(家賃補助等)もありますが、金銭で支給する住宅手当は全て「給与」とみなされるため、従業員は課税支給額が増加し、所得税や住民税、社会保険料の負担が増すことになります。対して企業側は、住宅手当の損金算入は認められるものの、従業員の課税支給額の増加に伴って、企業が支払う社会保険料は増加してしまうことになります。

一方、「寮・社宅」(「借り上げ社宅」も含む)は、「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を従業員が負担することで、企業側としては経費計上することができる上、従業員の給与にも課税されません(図表21、22)。

【図表21】「賃料相当額」の算定式など

概要

使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。

賃貸料相当額とは

賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。

- (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

- (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

- (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。

したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。

(出所:国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」より転載)

【図表22】課税・非課税の条件など

具体例

(例)賃貸料相当額が10,000円の社宅を使用人に貸与した場合

- (1)使用人に無償で貸与する場合には、10,000円が給与として課税されます。

- (2)使用人から3,000円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である10,000円と3,000円との差額の7,000円が給与として課税されます。

- (3)使用人から6,000円の家賃を受け取る場合には、6,000円は賃貸料相当額である10,000円の50パーセント以上ですので、賃貸料相当額である10,000円と6,000円との差額の4,000円は給与として課税されません。

(出所:国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」より転載)

なお、この節税メリットは「借り上げ社宅」でも享受できます。ただ、「借り上げ社宅」には、入居者がいない時期でも契約が続く限りは賃料負担が発生し続ける等といったデメリットもあります。社有社宅と借り上げ社宅双方にメリットはありますが、特に賃貸マンション賃料の上昇が鮮明である足元の状況を前提として考えると、労使ともに賃料相場の上昇による影響を考慮する必要のない社有の「寮・社宅」の方に優位性を見出しやすい面があるのではないでしょうか。

繰り返しになりますが、足元では人材確保のための賃上げが加速しています。ただ、賃上げは給与所得の増加を通じて従業員側としては税負担も増すことに繋がり、また企業側は賃金に加え、厚生年金や健康保険等の社会保険料の負担も増すことになります。「寮・社宅」の需要を考える上では、こうした節税面のメリットも見逃せないポイントです。

最終となる第2回目では、各企業の具体的な取り組み・事例を中心に、「寮・社宅」のこれからを考えます。

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

リサーチ課 長谷山 大樹

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから