CRE戦略

生産拠点や技術開発拠点の新設が加速、設置先を選ぶ際の条件とは(前編)

近年、半導体や自動車産業を中心に、新たな拠点の建設が加速しており、これらの産業に関連したサプライチェーン上の企業に事業拡大の好機が到来しています。

日本国内での生産能力増強に向けて、生産拠点の国内回帰や新拠点設置が活発化しています。本記事では、こうした拠点立地の動向と選定条件について、前後編2回に分けて詳しく解説していきます。

Ⅰ.国内製造業の生産拠点や技術開発拠点の新設が活発化

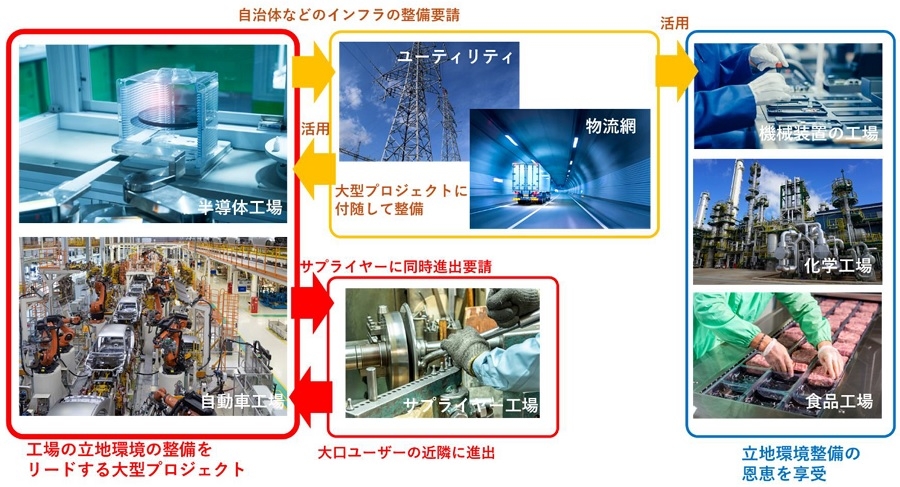

近年、半導体産業や自動車産業を中心に、新たな生産拠点や技術開発拠点を建設・設置する大型プロジェクトが次々と進められています。これらの産業は、いずれも裾野が広い産業であり、製品の生産に必要な装置・部品・材料を供給するサプライヤー企業にとっても、絶好の事業拡大の機会を生み出しています(図1)。

出所:筆者作成

出所:筆者作成さらに、大型プロジェクトの成功を後押しするため、電力・水・ガスなどのユーティリティや、道路・港湾などの物流を円滑にするためのインフラ整備が進んでいます。こうした環境変化の効果から、半導体や自動車に直接関係していない産業にとっても、新しい生産拠点を建設しやすい環境が生まれています。

経済産業省が発行した「2024年版 ものづくり白書」によると、2023年には、調査対象400社のうち192社が直近1年間で国内での事業所移転や新増設を実施したそうです(図2)。また、日本政策投資銀行が公表した国内設備投資計画調査結果によると2024年度の国内設備投資は高い伸びを示し、特に電気自動車(EV)や半導体関連の能力増強に向けた投資が拡大。半導体や自動車の生産で利用する装置・部品・材料に関連して、化学や非鉄金属などの産業も伸びているといいます。

出所:経済産業省、「2024年版 ものづくり白書」

出所:経済産業省、「2024年版 ものづくり白書」https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2024/pdf/honbun_1_3_1.pdf

ここでは、現在加速している新しい生産拠点や技術開発拠点の建設・設置における立地選択の動向を、日本の製造業を取り巻く環境と大型プロジェクトの動き、拠点設置に求められる条件などを照らし合わせながら探っていきます。

Ⅱ.鮮明になってきた製造業の国内回帰

日本は、自他ともに認める製造業大国です。「B2C」と呼ばれる一般消費者向け製品から「B2B」と呼ばれる企業向け製品まで、世界市場の消費者や顧客企業に広く認知されている多くの有名ブランドが存在しています。

1985年のプラザ合意以降に進んだ急激な円高に対応するため、2000年代までは、生産拠点の海外移転が進みました。それでも、現時点のGDPに占める第2次産業(製造業など)が占める割合は約30%であり、米国の20%、イギリスやフランスの10~15%と比べれば、先進国の中では依然として高水準を維持していると言えます。その背景には、特に高付加価値で生産難易度の高い製品に関して、国内生産にこだわり続けたことがあります。

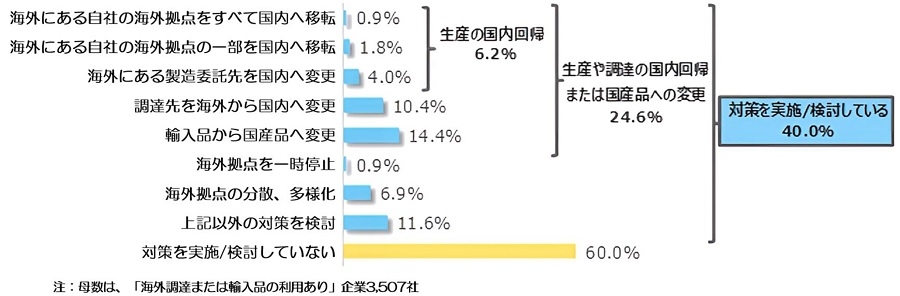

そして近年では、海外に設置していた生産拠点の日本国内への回帰や、部品・材料などの調達先の国産回帰が鮮明になってきました。帝国データバンクが2023年1月に公表した調査結果によると、調査対象となった3507社のうち、海外にある生産拠点や製造委託先を国内に移転もしくは変更を実施した企業が6.2%、調達先も含めて国内回帰した企業が24.6%出てきています(図3)。

国内回帰が進んでいる背景には複数の要因があります。まず、新型コロナウイルスの感染拡大や地政学的リスクの高まりにより、海外からの調達が不安定になったこと。さらに、円安が進み、国内生産した方が製品のコスト競争力が高まるようになったこと。加えて、海外生産拠点を置いていた新興国の人件費が上昇し、日本との人件費差が縮小すると共に、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の実践によって生産工程の自動化・効率化・省人化が進んだことなどが要因として挙がります。

Ⅲ.半導体と自動車を起点に、生産・技術開発拠点の設置が連鎖

製造業に属する数ある産業の中でも、半導体産業と自動車産業は、現代の製造業における巨大産業の典型であると言えます。半導体産業の世界市場の規模は、2024年時点では6112億ドル(約92兆円)であり、2030年には約1兆ドル(約150兆円)規模にまで成長すると見られています。

一方、自動車産業の市場規模はさらに巨大で、2023年時点で約4兆700億ドル(約610兆円)、2030年時点では約6兆6783億ドル(約1000兆円)に達すると予想されています。前述したように、いずれも裾野が広く、それぞれが成長することで、多様な産業に新たな事業機会を生み出します。総じて言えば、製造業全体の成長を強力に牽引する産業であると言えます。

ⅰ.九州と北海道が、半導体産業の一大拠点に

半導体産業では、国内産業の競争力強化と経済安全保障上のリスク回避の観点から、国内での半導体生産能力増強を企図した「半導体・デジタル産業戦略(いわゆる半導体戦略)」を策定。約5兆円を超える規模の投資を実施し、政府主導での海外有力企業の誘致や新たな半導体メーカーの育成、既存半導体メーカーの事業増強を支援しています。

そして、世界最大の半導体メーカーである台湾積体電路製造(TSMC)が、熊本県菊陽町に2つの生産拠点を建設しています。同社の生産拠点には、トヨタ自動車やデンソーも出資しており、電子化と電動化が進む自動車産業にとっても重要なプロジェクトとなっています。また同じく熊本県の合志市には、ソニーグループが新たなイメージセンサー生産拠点の建設を進めています。

九州地区で半導体の新生産拠点設置が相次いだことに付随して、多くのサプライヤー企業や関連企業の進出が、熊本県だけでなく九州全域で加速しています。シリコンウエハーを供給するSUMCOや半導体パッケージを供給する京セラ、ウエハー研磨装置を供給する荏原製作所などが新生産拠点を設置。さらに出来上がった半導体チップを組み立てる工程を請け負うサービスを提供する世界的大手企業である台湾の日月光投資控股(ASE)の日本法人が北九州市若松区に新生産拠点建設を計画しています。また、半導体関連の高度人材の育成を強化するため、九州域内の各大学が新学部を設置するといった動きも注目できます。

九州と並んで半導体の一大拠点となりそうなのが北海道です。最先端の半導体チップの製造受託サービスの提供を目指して設立された新会社『ラピダス』が北海道千歳市に先端半導体の生産拠点を建設しています。

技術開発拠点としては、TSMCが茨城県つくば市の産業技術総合研究所(AIST)つくばセンター内に、半導体組立用の新技術を開発する拠点「TSMCジャパン3DIC研究開発センター」を設置しました。またラピダスが建設する千歳生産拠点は、研究開発拠点としての役割も担うことになり、そこには、同社と戦略的パトナーシップを結んでいる米IBMや世界的半導体研究機関であるベルギーのimecも参画して、研究開発を進めていく予定です。

九州と北海道以外では、メモリー半導体を生産するキオクシアが、岩手県北上市に新生産拠点を建設しています。

ⅱ.EV市場の拡大に備えて新生産拠点建設を急ぐ自動車業界

一方、自動車産業では、世界的な脱炭素化の潮流に対応するためのEV関連の生産能力増強を目指した新生産拠点の建設計画が相次いでいます。

特に目立つのが、従来から自動車産業が集積していた福岡県での新生産拠点建設の動きです。北九州地区は、北九州空港や刈田港、高速道路のインターチェンジなど交通インフラが充実しており、なおかつ大市場であるアジア地域へのアクセスが容易な輸出に適した土地です。さらに労働力の確保も比較的容易とされ、福岡県をはじめとする自治体による積極的な自動車産業誘致が行われています。

トヨタ自動車は、2028年から生産開始を想定しているEV向け次世代電池の新生産拠点を福岡県苅田町に建設する予定です。日産自動車も軽電気自動車向け電池を生産する新生産拠点を建設する計画があります。

九州地域以外では、スバルが、同社の拠点が数多く集積する群馬県太田市にEVの新生産拠点を建設予定です。これに伴って、パナソニックとスバルは共同で、同県内にEV用電池の生産拠点を建設し、2028年8月から生産を開始する計画があります。

ここまで、半導体産業と自動車産業を中心に、製造業での新拠点設置の動きをその背景と共に紹介してきました。後編では、新拠点の設置先としてどのような立地が選ばれているのか、現在重視されている立地の選定条件について解説します。

https://www.jilc.or.jp/pages/261/#gsc.tab=0

伊藤 元昭(いとう もとあき)

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動。

日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして、6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから