CRE戦略

BCPとCREについて 第1回 ~BCPの策定状況と課題~

BCPが日本で注目を集めたのは、2001年9月のアメリカ同時多発テロ事件でした。世界貿易センタービルに入居していた企業が、BCPを元に迅速な対応を行った事例が世界的に広まり、多くの企業が取り組むようになりました。

自然災害の多い日本においては、地震や台風等に備え、平時から緊急時における対応を定めておくことは、事業の縮小を最小限に抑える上で必要な計画といえます。

本レポートでは、BCPの策定の状況や、BCP対策を行う上でのCREとの関連について確認します。

【サマリー】

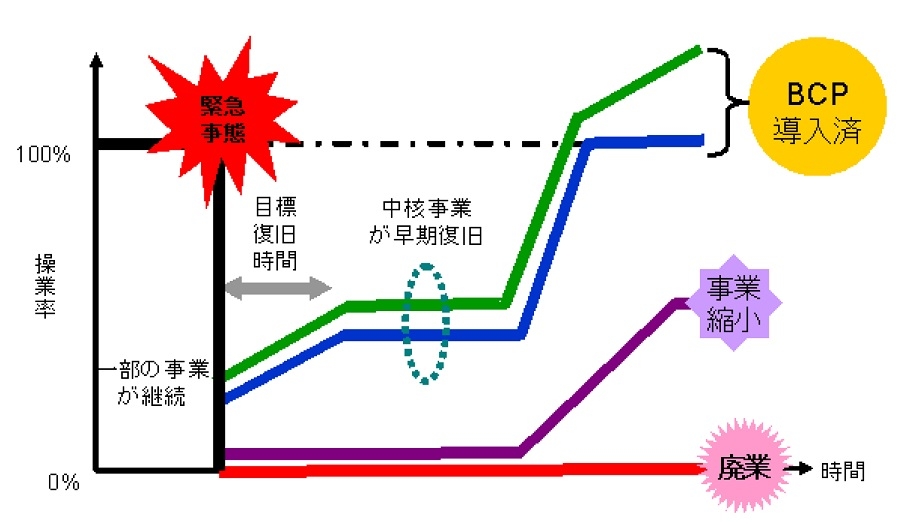

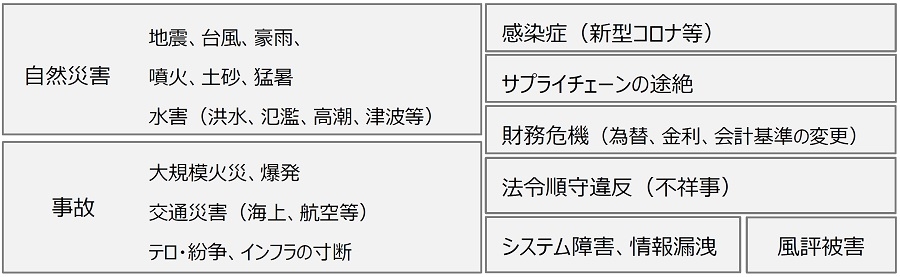

- BCPとは、企業が自然災害やテロ等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最低限にとどめ、事業の継続または早期復旧を可能とするため、事前に方針や体制、手順等を示した計画のことです。検討すべきリスクとしては地震や台風といった自然災害の他、新型コロナといったパンデミック、テロや紛争、サプライチェーンの途絶等様々な種類があります。

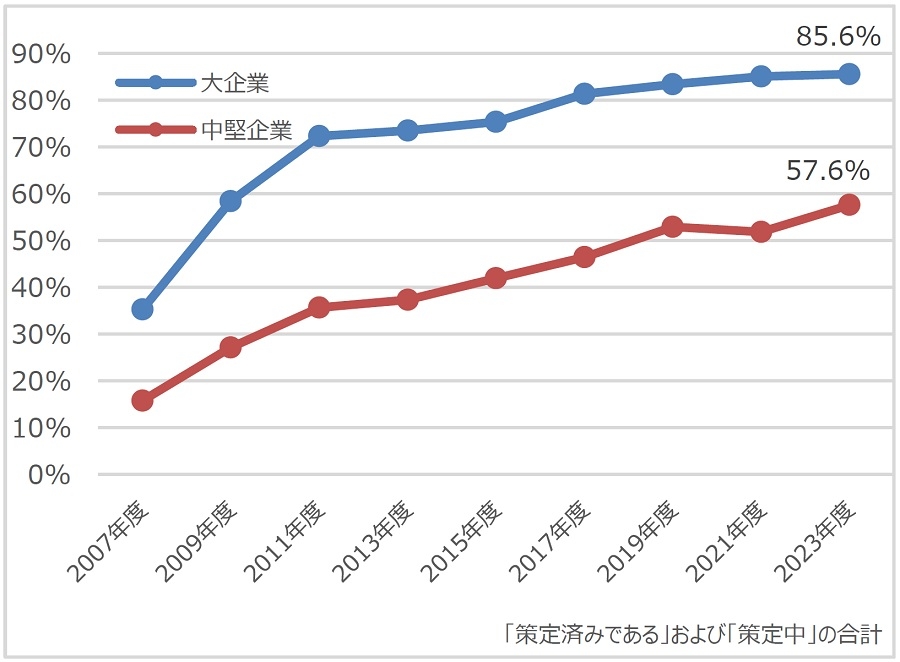

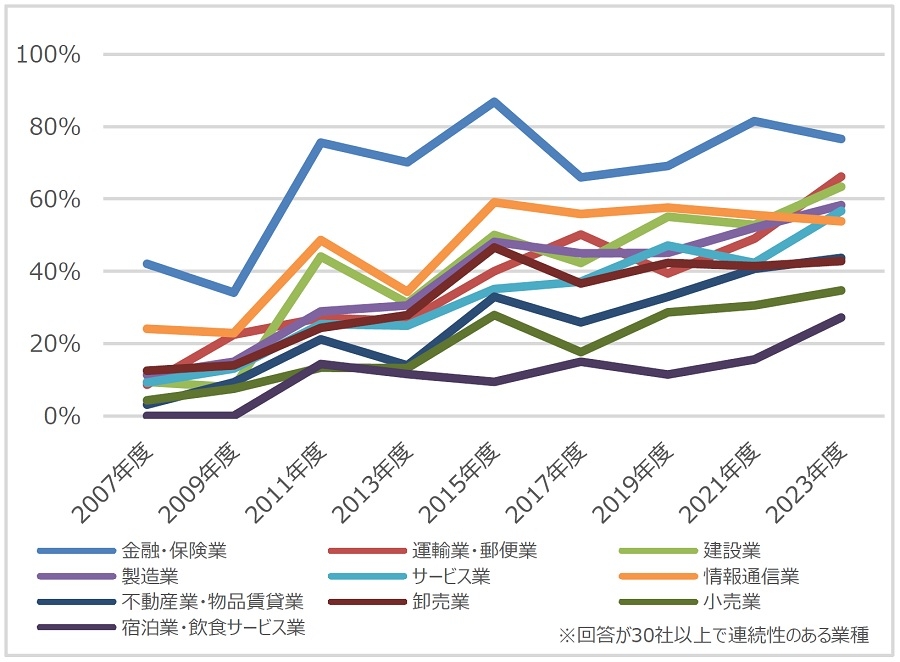

- BCPの策定状況をみると、大企業では約8割、中堅企業では約6割となりました。業種別では「金融業・保険業」が76%と高く推移しており、続いて「運輸業・郵便業」が66%、「建設業」が63%です。

- BCP対策は、耐震性の確保や各種設備等の点検・更新といった「ハード対策」、防災訓練や、マニュアルの作成といった「ソフト対策」に分けることができます。

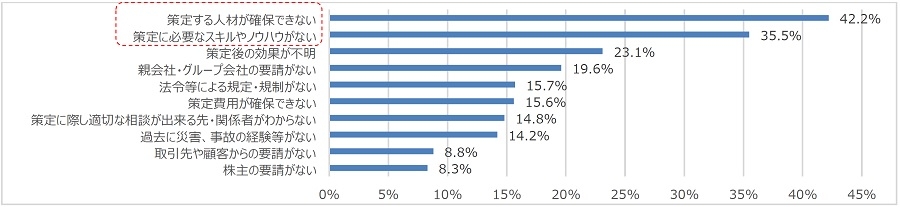

- BCPを策定していない企業について、その理由を確認をすると、最も回答が多かったのは「策定する人材が確保できない」で42%、また「策定に必要なスキルやノウハウがない」が35%でした。BCPを策定する際には、企業が直面する可能性のあるリスクの特定およびその影響を的確に評価し、対策を講じることが必要となります。また関連する法令や規制等の把握も欠かせません。専門知識を持つ人材の確保が最も大きな課題といえます。

Ⅰ.BCP(事業継続計画)と策定状況

ⅰ.BCPとは

BCP(Business Continuity Planning、事業継続計画)とは、企業が自然災害やテロ等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最低限にとどめ、事業の継続または早期復旧を可能とするため、事前に方針や体制、手順等を示した計画のことです。事前に準備をしておくことで、事業の中断にともなうマーケットシェアの低下や、企業価値の低下等から企業を守るために重要な計画といえます。国内では2011年の東日本大震災や、直近でのコロナ禍があり、BCPの重要性が再認識されました。

出所:中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」より転載

出所:中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」より転載国内では、この先30年以内に南海トラフ巨大地震が発生する確率が70%から80%とされており、その被害総額は約220兆円との試算もあります。緊急時における被害を最小限に抑えるために、事前の対策を行うことが不可欠といえます。

ⅱ.想定されるリスク

BCPを策定する上で想定されるリスクとしては、自然災害(地震、水害等)、情報セキュリティ、テロ、感染症の蔓延等が挙げられます。

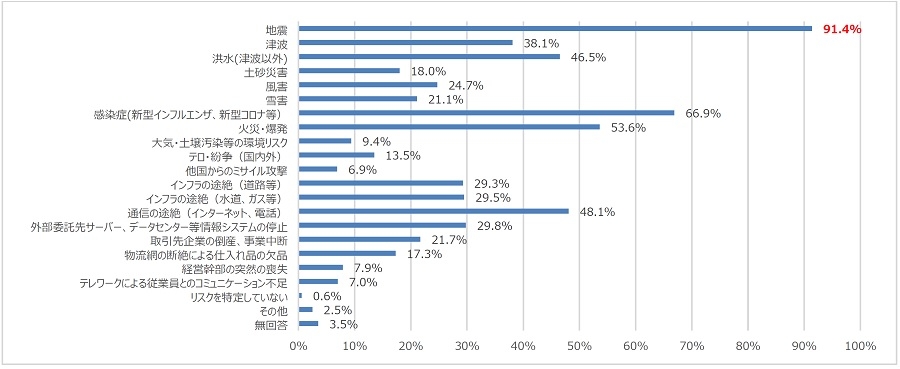

なお、企業が経営上重視しているリスクについてみると、「地震」が最も多く9割を超えました。次に「感染症」が約7割と、直近の新型コロナによる影響がみえます。「火災・爆発」「洪水(津波以外)」も約5割となりました。

出所:内閣府「令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」より当社作成

出所:内閣府「令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」より当社作成ⅲ.BCPの策定状況

BCPの策定率を企業規模別にみると、直近2023年度においてBCPを「策定済みである」および「現在策定中である」とした大企業は8割を超えています。また、中堅企業も約6割を占めました。どちらも特に2011年の東日本大震災を受け、策定率が大きく増加しました。

業種別に推移をみると、「金融・保険業」が76%と、最も高くなりました。顧客の生活や経済活動の維持が求められることから当然ともいえます。「運輸業・郵便業」および「建設業」は、直近66%(前回比17.2pt)と63%(同10.2pt)と、どちらも大きく増加しました。各地にて地震や台風等の災害が発生したことより、事業継続性が復旧活動に大きく影響を与えるという意識の高まりと考えられます。

出所:内閣府「令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」より当社作成

2024年4月より、介護事業者によるBCPの策定が義務付けられました。介護サービスの継続した提供は、利用者の生活や健康、安全に直結するため、BCP対策が求められています。

Ⅱ.BCP対策および課題

ⅰ.BCP対策について

BCP対策としては、災害時マニュアルの策定や訓練の実施、また建物・設備の補強や備蓄品等の保管、止水版設置があります。大手金融機関では、災害やシステム障害等が発生した際、当日中に預金の払い戻しや振込等の主要業務を再開できるよう、各種マニュアルや行動規定等を策定しています。また、大規模地震の発生に備え、本社や各営業店、システムセンター等の主要施設の耐震化を進めているほか、首都圏と近畿圏に本社機能を分散することにより、同時被災リスクの軽減および東西相互のバックアップ体制を整備しています。

BCP対策は多岐に渡りますが、対策の内容をハード面とソフト面に分けると、下記のように整理ができます。

| ハード対策 | ソフト対策 |

|---|---|

|

|

ⅱ.BCP策定における課題

BCPを策定していない企業について、その理由をみると、最も回答が多かったのが「策定する人材が確保できない」の42%、また「策定に必要なスキルやノウハウがない」が35%でした。BCPを策定する際には、企業が直面する可能性のあるリスクの特定およびその影響を的確に評価し、対策を講じることが必要となります。また関連する法令や規制等の把握も欠かせません。専門知識を持つ人材の確保が最も大きな課題といえます。

出所:内閣府「令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」より当社作成

出所:内閣府「令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」より当社作成「策定費用が確保できない」も15%です。実行力のあるBCPを策定する上では、自家発電装置等の設備購入や、安否確認システム等のサービス導入等のコストも発生するため、特に中小企業を中心に導入ハードルが高いといえます。

従業員の教育や安否確認の仕組みづくりといった一部のソフト対策については、企業内でコストを抑えて実行できることが出来ますが、ことハード対策においては、耐震診断や耐震補強工事、各種設備の点検・更新に関する知見等、不動産の専門知識が求められるため、設計事務所や建築のノウハウを持つ不動産会社への相談が必要といえます。

Ⅲ.まとめ

以上、BCPの重要性と策定状況、対策および課題について確認しました。

近年、国内では地震や台風、豪雨等、自然災害が多発しています。この先30年のうちに南海トラフ巨大地震が発生する確率は70~80%と高く、企業においてはBCPを策定する必要性が高まっています。設立が予定されている防災庁においても、事前防災への取り組み強化が方針の一つとして掲げられており、これにはBCP策定等に関する支援も含まれると想定されます。

BCPの策定率は特に2011年東日本大震災以降大きく上昇し、直近2023年は大企業では約8割、中堅企業では約6割を超えました。策定および対策には手間とコストがかかりますが、結果として緊急時の事業縮小リスク等を最小限に抑えられるほか、顧客からの信頼度も高まるといったメリットもあります。一方、策定においては専門知識が必要となるため、人材の確保や外部委託といったコストが発生します。実行力のあるBCP対策を行う場合、新規設備やサービスの導入といった初期コストもかかるため、特に中小企業を中心に導入ハードルが高い点が課題です。

BCP対策は、災害マニュアルの策定から建物の耐震補強等まで多岐に渡りますが、対策の内容を分けると、ハード対策とソフト対策に分けることが出来ます。ソフト対策の一部は、企業が自社内で費用を抑え実行することが可能といえますが、特にハード対策については建物等に関して不動産の知見が必要となります。

第2回では、BCPのハード対策について、CRE(企業不動産)の観点から確認します。

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから