マーケット

旅行需要の回復とホテル市場 第1回 ~訪日外客数と延べ宿泊者数の動向~

2024年は、世界的に旅行需要がコロナ禍と同水準まで回復し、日本においても訪日外客数も過去最高となりました。2025年は20年ぶりとなる万博が開催される等、旅行・観光業界はますます活況となることが予想されます。

本レポートでは、旅行需要の動向について、訪日外客数および延べ宿泊者数より確認します。

【サマリー】

- 世界の国際観光客数は、コロナ禍前の2019年とほぼ同水準まで回復しました。エリア別にみるとアジア・太平洋圏がやや出遅れ気味ですが、今後順調に回復した場合、2025年の国際観光客数は2024年比で3~5%増加すると見込まれています。

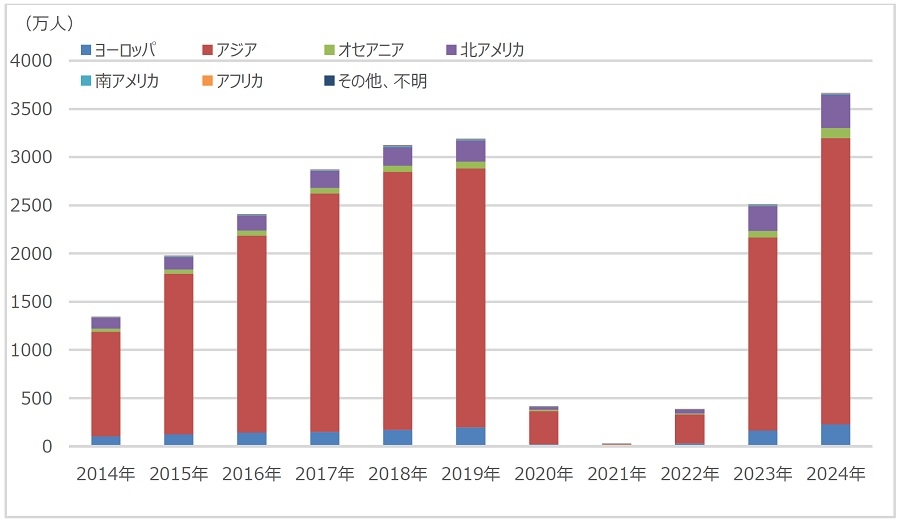

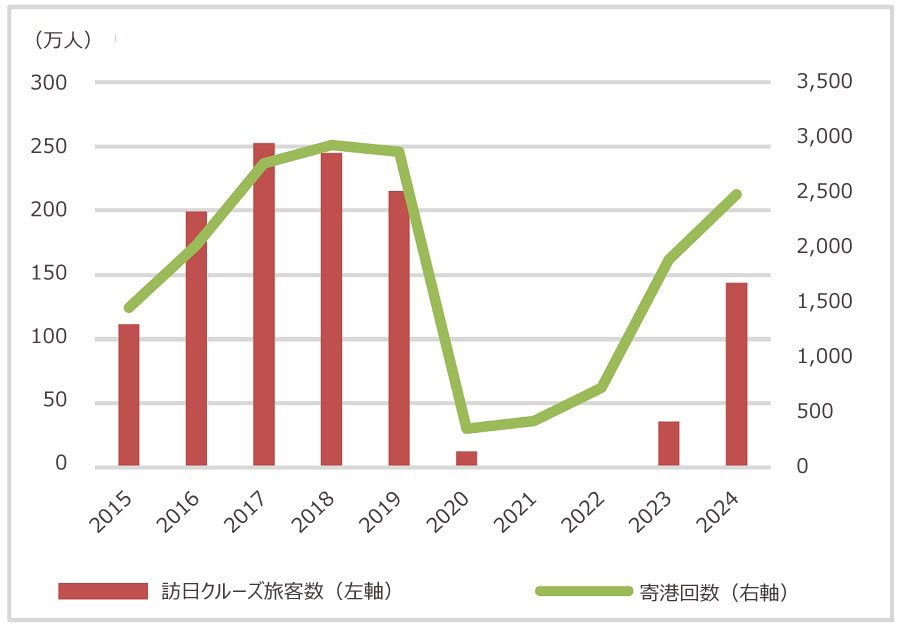

- 2024年の訪日外客数は、コロナ禍前を超え約3,600万人と過去最高でした。特に北アメリカからの来日数が増加しています。また、訪日クルーズ旅客数も増加しており、2024年は約144万人と前年から4倍増加しています。

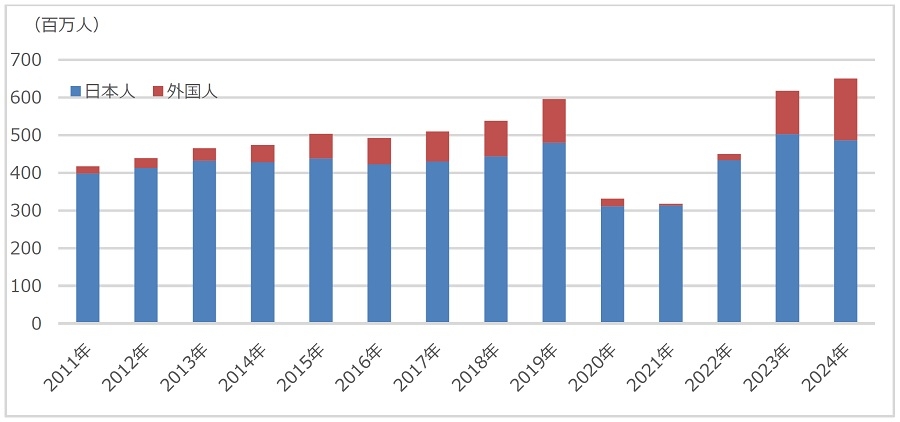

- 2024年の延べ宿泊者数は、2023年に続き6億人を超え6億5千万人となりました。このうち外国人延べ宿泊者は約25%と、2011年以降でみると過去最高です。

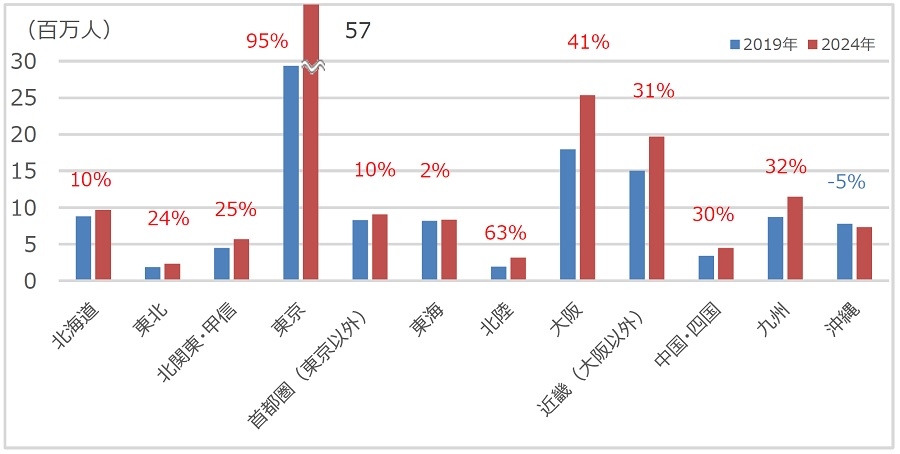

- 外国人延べ宿泊者数をエリア別にみると、東京都が最も多く約5,700万人です。2019年と比較すると約2倍に増加しました。大阪は約2,500万人で、こちらも2019年比41%増となりました。また、2019年比でみると北陸が63%の増加となり、従来のゴールデンルートを避けた、東京から北回りで大阪へ向かう動きが見受けられます。

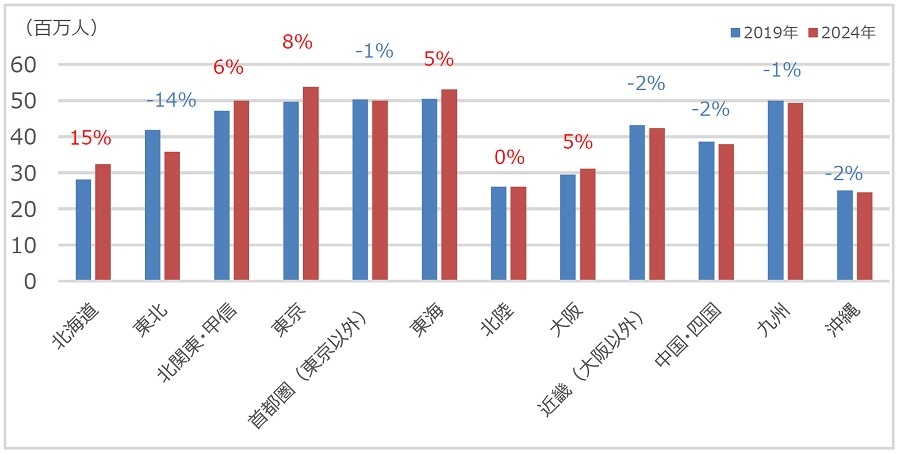

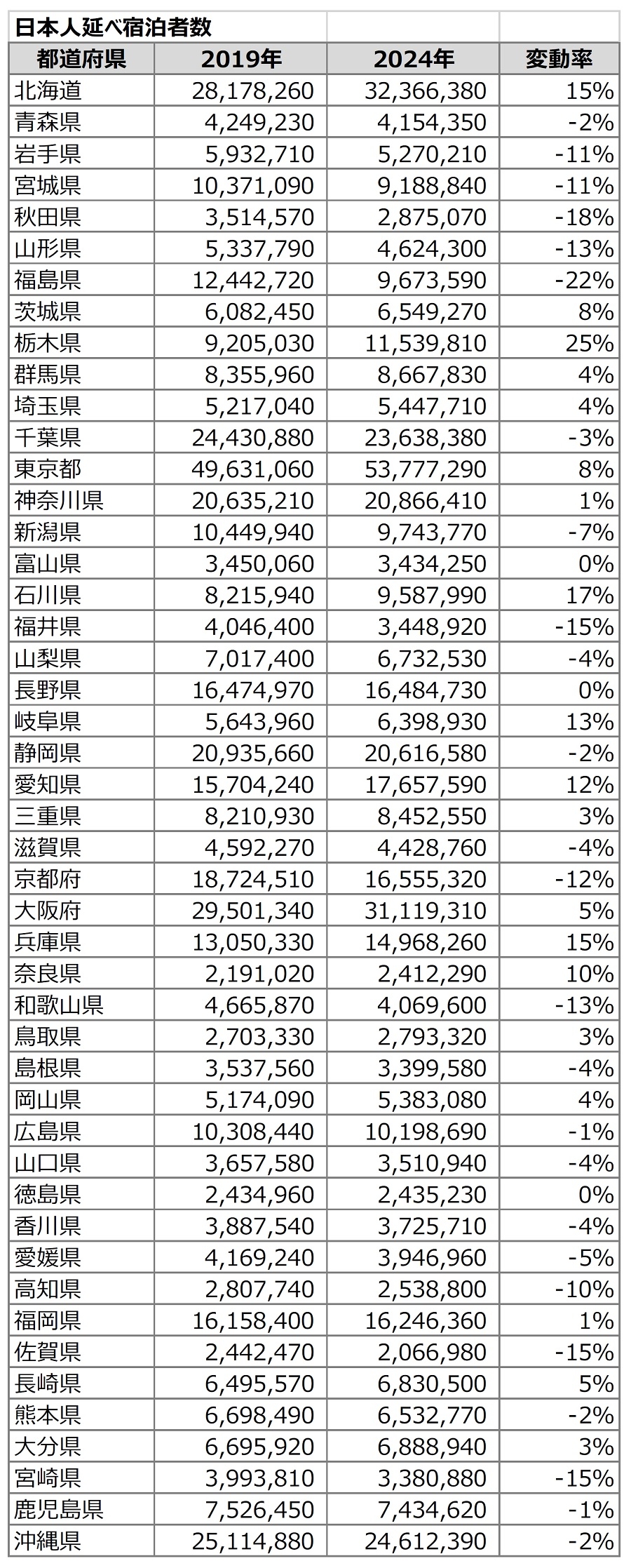

- 日本人延べ宿泊者数は、約4億9千万人(前年比▲5%)となりました。エリア別にみると、北海道、北関東・甲信、東京、東海、大阪が増加しましたが、その他エリアは減少しました。外国人観光客によるオーバーツーリズムを避けた動きが起きていると考えられます。

Ⅰ.観光需要の動向

ⅰ.世界の観光需要

2024年における世界の国際観光客到着数は14億人となり、コロナ禍前の2019年とほぼ同水準まで回復しました。エリア別に見ると、全体のうち約半分を占めるヨーロッパ(7億4000万人)では、2019年比1%増となりました。底堅い域内需要や、パリオリンピックの開催が回復を後押ししたといえます。一方、アジア太平洋は他エリアより回復が遅れており、2024年は3億6000万人と2019年比▲13%にとどまりました。特にオーストラリアの回復が遅れています。航空運賃の高騰や物価高によりワーキングホリデー客が戻ってきていないこと等が要因として考えられます。

アジア太平洋エリアが順調に回復する場合、2025年の世界観光客到着数は2024年比で3~5%増加すると予想されています。

出所:UNWTO「International Tourist Arrivals」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:UNWTO「International Tourist Arrivals」より野村不動産ソリューションズ作成ⅱ.訪日外客数

2024年の訪日外客数は3,600万人超となり、過去最高であった2019年の3,100万人を500万人も上回る結果となりました。2023年に閣議決定された観光立国推進基本計画では、「2025年までに2019年を超える」が訪日外客数の目標でしたが、1年前倒しで達成されたことになります。

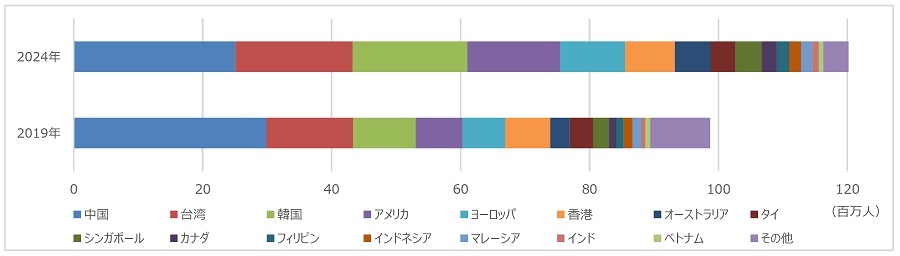

訪日外客の内訳をみると、アジア圏が約8割と圧倒的に多く、次に北アメリカの約1割と続きます。また、2019年から比較すると、北アメリカからの来日数が59%増加しました。特に「USA」「カナダ」「メキシコ」からの訪問客が増えています。コロナ禍以降の円安により、日本国内への訪問がしやすくなっていると考えられます。

一方、「中国」は依然として2019年の7割程度にとどまりました。2024年12月に緩和された中国団体客のビザ等により、2025年は中国からの観光客も回復するといえそうです。

出所:日本政府観光局「訪日外客統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:日本政府観光局「訪日外客統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成訪日クルーズ旅客数も増加しており、2024年は約144万人(前年比4倍)と、コロナ禍前のピーク水準(2017年)の約60%まで回復しました。また、国内の港湾寄港回数は約2,500回(前年比1.3倍)と、こちらもコロナ禍前のピーク水準(2018年)の85%まで回復しています。

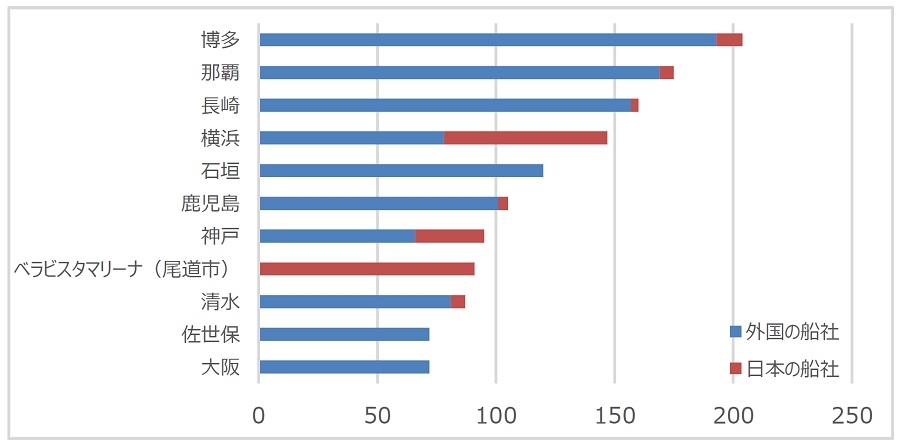

港湾別の寄港回数では、博多が204回(前年75回)、那覇が175回(前年79回)、長崎が160回(前年96回)です。台湾や韓国等、日本以外へも周るプランが多いため、九州や沖縄等の日本列島の西・南側に寄港しやすいと考えられます。なお、日本発クルーズは、主に日本の港を発着港として全国を周遊するため、経済効果が全国に波及しやすいといった特徴があります。日本の船社が運航するクルーズでは、函館や名古屋、厳島といった寄港先もありました。

日本の船社による寄港回数が1位となったベラビスタマリーナは、主に瀬戸内海を周遊する小型クルーズ船の発着港です。瀬戸内海は、2019年アメリカの新聞紙による「行くべき観光地」ランキングにて、日本国内から唯一選出され、コロナ禍以降外国人観光客も増加しています。近接しているリゾートホテルも建て替えが決まり、今後ともインバウンド客の増加が期待されます。

出所:国土交通省「訪日クルーズ旅客数及びクルーズ船の寄港回数(2024年速報値)」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:国土交通省「訪日クルーズ旅客数及びクルーズ船の寄港回数(2024年速報値)」より野村不動産ソリューションズ作成 出所:国土交通省「訪日クルーズ旅客数及びクルーズ船の寄港回数(2024年速報値)」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:国土交通省「訪日クルーズ旅客数及びクルーズ船の寄港回数(2024年速報値)」より野村不動産ソリューションズ作成クルーズ人口は世界的に見ても順調に増加しており、2027年には約4,000万人近くに達すると予測されています。クルーズを利用する顧客は、若年化が進んでおり、2023年は約36%が40歳未満となりました。リピート率も高いため、今後も寄港先の増加やその周辺エリアの経済活性化が見込まれます。

Ⅱ.宿泊者数の推移と傾向

2024年の延べ宿泊者数は6億5千万人と、2023年に続き6億人を超えました。そのうち、約25%が外国人宿泊者1と高水準となりました。一方、日本人宿泊者数は2023年から約1,500万人減少しましたが、コロナ禍前の2019年と比較するとほぼ同水準となりました。

出所:観光庁「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:観光庁「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成1宿泊者統計調査報告では、「日本国内に住所を有しないもの」と定義されています

ⅰ.外国人延べ宿泊者

外国人の延べ宿泊者数は、約1億6千万人と、コロナ禍前の2019年と比較しても41%増加しました。

国籍別に延べ宿泊者数をみると、「中国」「台湾」「韓国」で約半分を占めています。コロナ禍前は約30%を占めていた中国が減少した一方で、台湾と韓国が増加しました。特に韓国は2019年比72%増です。台湾は、熊本におけるTSMCの工場進出にともないビジネスパーソンの出張等が増えた可能性があります。

「アメリカ」「カナダ」は、2019年から最も延べ宿泊者数が増加し、ほぼ2倍となりました。また、「ヨーロッパ」は53%増、「インド」も60%増と存在感を増しています。

出所:観光庁「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:観光庁「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成エリア別に外国人延べ宿泊者数をみると、「東京都」が約5,700万人(2019年比95%増)と大幅に増加しました。

「大阪」は約2,500万人(同41%増)と、引き続き東京都に続いて活況です。2025年は万博もあるため、さらに増加するといえそうです。

2019年比が東京都に続いて高かったのは、「北陸」で約300万人(同63%増)です。北陸新幹線の延伸により交通利便性が向上したほか、従来のゴールデンルートと異なる、金沢を中心に東京から北回りで京都・大阪へ向かう旅行商品の販売や、オーバーツーリズムの回避から北陸を訪れる外国人が増えたためといえそうです。

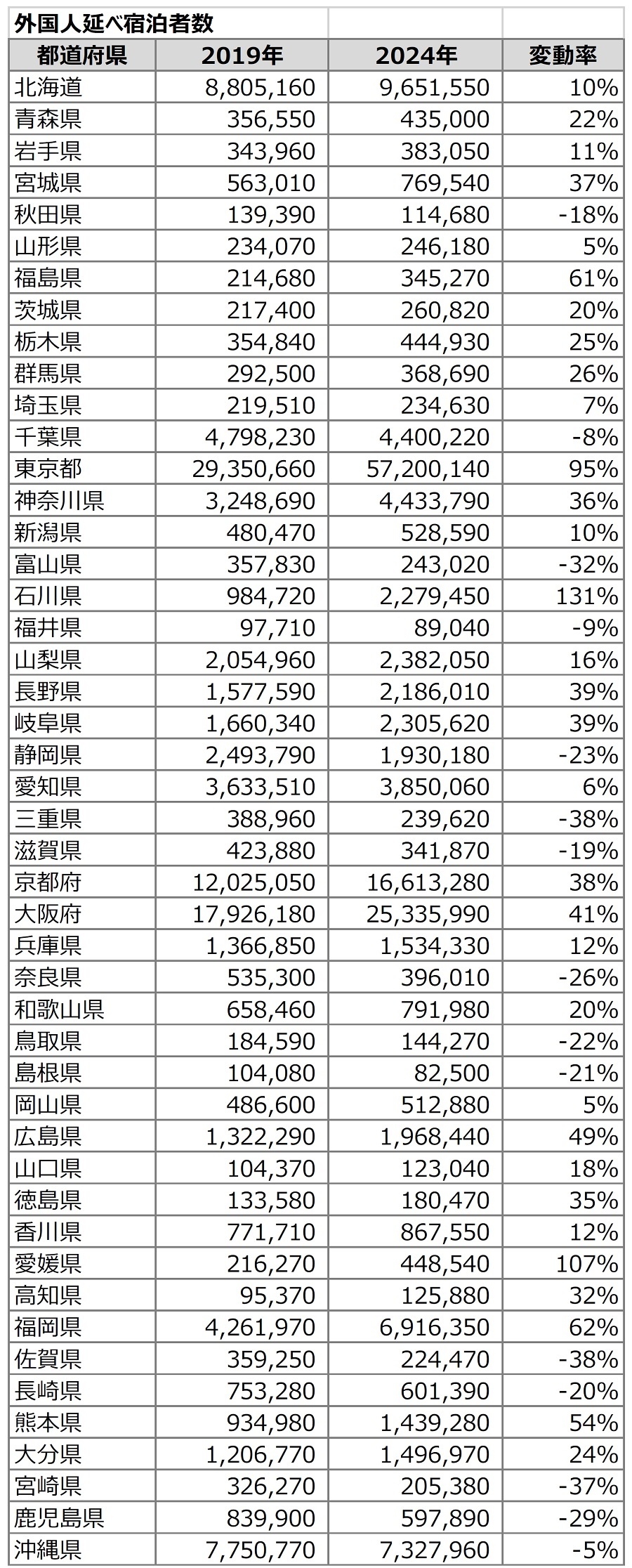

「中国・四国」も約400万人(同30%増)となりました。主に四国四県がけん引しており、中でも愛媛が2019年比88%増と大きく増加しています。四国の各空港への国際便発着数増加も大きく増加しました。

一方、「沖縄」は減少しました。特に中国人客が減少していると考えられます。

出所:観光庁「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:観光庁「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成ⅱ.日本人延べ宿泊者

日本人延べ宿泊者数は、約4億9千万人と前年から5%減少しました。

エリア別でみると、外国人と同様「東京都」が最も多く約5,400万人超(2019年比8%増)となりました。観光目的の宿泊が増えた、一方で観光以外の宿泊は減少しています。リモート会議等の普及により、ビジネスニーズが減少したほか、ホテル代の高騰や予約の取りづらさ等が影響していると考えられます。「東海」も、東京都とほぼ同水準の約5,300万人(同5%増)となりました。特に愛知県が増加しており、東京や大阪のホテルが予約しづらい中、東西への移動拠点としても人気が高まっているといえそうです。「北海道」は2019年からの増加率が最も高く、約3,200万人(同15%増)でした。ラピダスの進出によるビジネス客の拡大や、アニメ巡礼等による観光需要の増加が考えられます。

「近畿(大阪以外)」は、約4,200万人(同▲2%)となりましたが、特に京都府が2019年比▲12%と大きく減少したことが要因です。外国人が増え、ホテルの予約が取りづらい、または混雑を避けた日本人が増えたためといえそうです。

出所:観光庁「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成

出所:観光庁「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成2024年の日本人による国内旅行消費額は25兆円(前年比14.6%増)を超え、観光立国推進基本計画の2025年目標値であった22兆円を上回る結果となりました。2025年は大阪万博や瀬戸内国際芸術祭、世界陸上の開催や、沖縄のジャングリアのオープン等が予定されており、引き続き国内旅行も増加するといえそうです。

一方で、オーバーツーリズムを回避する動きにより、外国人が殺到する人気のエリアについては、日本人宿泊者数は減少するかもしれません。

Ⅲ.まとめ

以上、訪日外国人や宿泊者数について確認しました。

観光業界は、世界的にみても既にコロナ禍の影響がなくなり、国際観光客は2019年と同水準に戻りました。アジア・太平洋圏は中国の影響もありやや遅れてはいますが、引き続き回復することが見込まれます。

回復の遅れているアジア・太平洋圏と異なり、日本では訪日外客数が3,600万人を超え過去最高となりました。

また、訪日クルーズ旅客数も大きく回復しています。

訪日外客数の増加により、外国人延べ宿泊者数も増加しており、2024年は1億6千万人を超えました。コロナ禍前の2019年と比較すると、東京都の増加が最も多くなりましたが、北陸も2019年比63%と大きく増加しています。従来のゴールデンルートと異なり、東京から大阪へ北から向かうルートが確立しつつあるといえます。

増加する外国人延べ宿泊者と異なり、日本人延べ宿泊者数は、前年よりやや減少しました。東京や大阪、東海といった大都市圏を中心に増加している一方、東北や中国・四国、九州、沖縄では減少しています。

訪日外客数の増加にともない、オーバーツーリズムにより、公共交通の混雑やごみの散乱といった、地域住民の生活への影響等が問題としてあがっています。引き続きゴールデンルートへの集中の回避や、地域・時期の分散等が必要になるといえます。

【参考】都道府県別延べ宿泊者数

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから