トレンド

サービスアパートメント 運営形態と収支構造

コロナ禍を経て、訪日外客数が過去最高を記録するなど、インバウンド需要が高まる中、「サービスアパートメント」が新たな宿泊スタイルとして定着しつつあり、不動産事業としても注目を集めています。

本レポートでは、サービスアパートメントの定義や類似するサービスとの比較、並びにサービスアパートメント運営での収支構造について確認します。

【サマリー】

- サービスアパートメントについて、日本における法令上の明確な定義はありませんが、日常生活に必要な設備を揃えつつ、ホテルのようなサービスが付帯する特徴のある賃貸住宅のことを指すのが一般的です。海外では、欧米を中心に宿泊施設の一つとして広く認識されています。日本では、都心部やその周辺の一部エリアにおいて多く存しています。

- サービスアパートメントの利用者は、主に訪日ビジネスパーソンと観光客です。ビジネスにおいては、外資系企業等の日本赴任やビジネス出張者、外国大使館関係者など、外国人のビジネスパーソンによる利用がメインとなっています。観光においては、長期旅行の拠点として家族やグループから多く利用されています。

- サービスアパートメントは、賃貸住宅タイプでの運営が基本ですが、1ヶ月未満の宿泊ニーズへの対応や空室の回避への解決策として、旅館業法上の許可を取得したホテルタイプも存在します。

- 上記デメリットへのもう一つの解決策として、民泊との併用を検討することができます。居住と短期の宿泊では客層が異なる上、客室構成の割合やセキュリティ面などの課題もあります。利用者の宿泊パターンをうまくとらえ、運営方法を工夫することができれば、年間提供日数180日以内という制限の中でも稼働率向上を期待することができるといえます。

- サービスアパートメントの提供サービスは一般的なホテルよりも少なく、PMfee・人件費、維持管理費、委託・仲介手数料等が抑制される傾向にあります。以上などから、サービスアパートメントの営業総利益率(GOP比率)は、一般的なホテルよりも高い傾向にあります。

Ⅰ.サービスアパートメントとは

ⅰ.サービスアパートメントとは

サービスアパートメントについて、日本における法令上の明確な定義はありませんが、日常生活に必要な設備を揃えつつ、ホテルのようなサービスが付帯する特徴のある賃貸住宅を指すのが一般的です。海外では、欧米を中心に宿泊施設の一つとして広く認識されています。日本では、都心部やその周辺の一部エリアにおいて多く存しています。

注目されている背景として、第一に、従来のホテルに比べ、生活の柔軟性が高いことが挙げられます。サービスアパートメントでは、家具や家電、キッチン、洗濯乾燥機など居住に必要な機能を完備しており、清掃やリネン交換、フロント・コンシェルジュなどのサービスが付帯しています。従来のホテルでは食事や清掃をホテルのリズムに合わせる必要がありますが、サービスアパートメントでは自分のペースで生活することが出来ます。

第二に、ホテルと比較した場合、費用対効果が高い側面があることも挙げられます。高級ホテルへの長期宿泊価格と比較した際の手ごろな価格と、住宅特有の快適さが魅力となっています。日本には3人以上で宿泊可能なホテルが少ないことや、サービスアパートメントにはペット飼育可能な物件があることも、サービスアパートメントが注目を集める要因に大きく影響しています。

また、サービスアパートメントによっては、サービスの一つとして居住者用のラウンジを設け、交流会やイベントを定期的に開催しています。

ⅱ.サービスアパートメントの利用者

サービスアパートメントが注目されている別の背景として、訪日外国人の増加、滞在平均日数の変化が挙げられます。

2024年の年間訪日外客数は36,869,900人(速報値)で、コロナ禍前である2019年と比較して15.6%増となり、過去最高を記録しました。

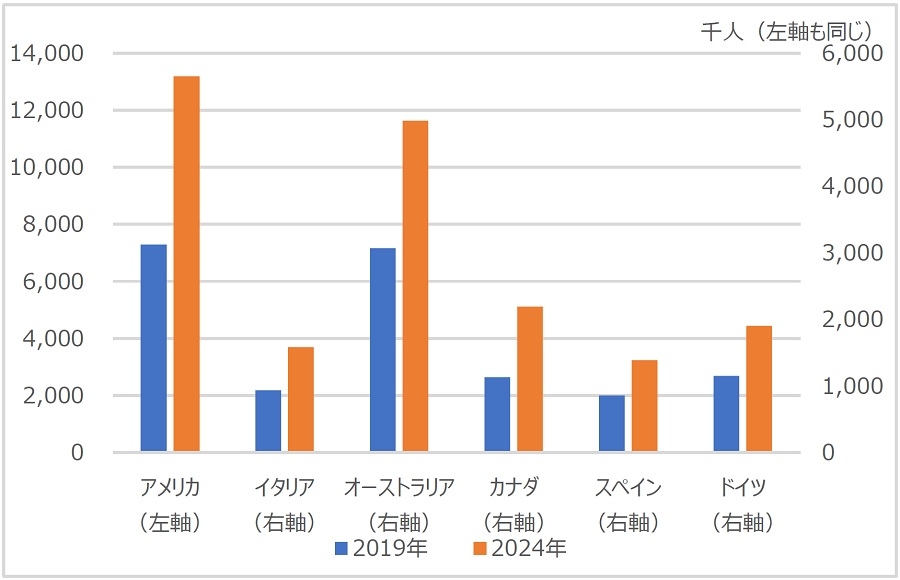

訪日外客の国籍別延べ宿泊者数をみると、長期宿泊需要が多い欧米諸国のうち、特にカナダとアメリカの増加率が高く、2019年から2024年にかけてそれぞれ+93.4%、+81.0%と大幅に増加しています。その他、ヨーロッパ圏やオーストラリアにおいても+60%以上を記録しています(図表1、図表2)。

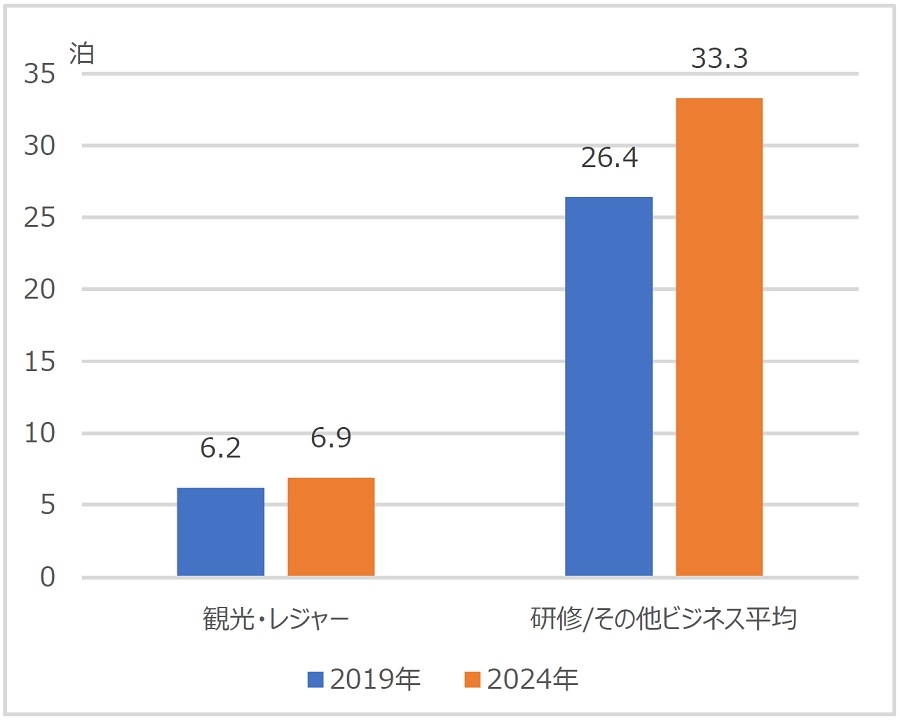

また、来訪目的別の滞在平均泊数について、2019年と2024年を比較すると、観光・レジャーでは2019年が6.2泊であったのに対し、2024年では6.9泊と11.2%増加しています。ビジネス利用(研修・その他ビジネスの平均値)を目的とした滞在平均泊数は、2019年が26.4泊、2024年が33.3泊と26.2%増加しています(図表3)。

サービスアパートメントの利用者は、主に訪日ビジネスパーソンと観光客です。ビジネスにおいては、外資系企業等の日本赴任やビジネス出張者、外国大使館関係者など、外国人のビジネスパーソンによる利用がメインとなっています。観光においては、長期旅行の拠点として家族やグループから多く利用されています。

以上の通り、サービスアパートメントは訪日外国人の増加、滞在日数の長期化等によって、今後も安定した長期宿泊需要が見込まれるため、注目を集めています。

| 国名 | 平均泊数 |

|---|---|

| 韓国 | 4.2 |

| 台湾 | 6.0 |

| アメリカ | 12.1 |

| イタリア | 13.7 |

| オーストラリア | 13.9 |

| カナダ | 12.1 |

| スペイン | 14.5 |

| ドイツ | 16.3 |

出所:観光庁「インバウンド消費動向調査」「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成(2024 年データは速報値の合計)

出所:観光庁「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成(2024 年データは速報値の合計)

出所:観光庁「宿泊旅行統計調査」より野村不動産ソリューションズ作成(2024 年データは速報値の合計)Ⅱ.運営形態

ⅰ.運営形態

サービスアパートメントは賃貸住宅タイプでの運営が基本ですが、1ヶ月未満の宿泊ニーズへの対応や空室の回避への解決策として、旅館業法上の許可を取得したホテルタイプも存在します。ここでは、賃貸住宅タイプとホテルタイプの違いについて説明します。なお、どちらのタイプにも生活に必要な家具・家電、キッチン等が完備されていることを前提条件とします。

- ① 賃貸住宅タイプ

標準的なサービスアパートメントの運営形態は賃貸住宅タイプです。賃貸期間が1ヶ月以上となるため、入居者が決まれば収益が安定します。また、建物用途が「共同住宅」であるため、ホテルタイプと比べ、開発にあたっての規制が厳しくなく、投資額を低く抑えられることが魅力です。

デメリットとして、1ヶ月未満の入居希望者を受け入れることができず、短期宿泊ニーズの顧客を取り逃してしまうことが挙げられます。また、最低1ヶ月間の賃貸が必要であるため、入居者が入れ替わる期間に空室が生まれやすくなっています。入居時には一般的な賃貸住宅と同様に、入居希望者を審査した後、賃貸借契約を締結する必要があります。 - ② ホテルタイプ

賃貸期間が1ヶ月未満の入居希望者を取り込むための解決策の一つとして、ホテルタイプがあります。旅館業法上の旅館・ホテル営業許可を取得することで、1泊から宿泊が可能となり、キッチン・洗濯乾燥機付きのホテルとして位置づけられます。インバウンドの増加などを受け、その数は増加しています。

賃貸住宅タイプと比較して、消防設備などの法規制を遵守する必要があるなど、開発段階から想定しておかなければならないことが多く、建築コストが増加し、建築期間が長くなります。運営においては、スタッフの人数や清掃回数の増加から運営コストも高くなることが想定されます。

類似する宿泊サービスにアパートメントホテルやマンスリーマンションがあります。アパートメントホテルは、サービスアパートメントと同様に法令上の明確な定義はなく、家具や家電、キッチン、洗濯乾燥機などを備えていますが、賃貸住宅ではなく、旅館業による営業許可を受けたホテルとして位置づけされる宿泊サービスです。サービスアパートメントは賃貸期間が最短1ヶ月ですが、アパートメントホテルは1日~賃貸可能で、数週間から数か月での利用が一般的です。また、サービスアパートメントと比較すると、アパートメントホテルでは清掃やリネン交換等の付帯サービスが少ない傾向にあるため、宿泊費用が安価であることが多くなっています。

マンスリーマンションは家具や家電、キッチン、洗濯乾燥機などを備えている点や、賃貸期間が1ヶ月以上である点ではサービスアパートメントと似ていますが、サービスアパートメントのような居室清掃や、リネン交換、コンシェルジュサービスはありません。また、マンスリーマンションは単身者向けであることが多いです。サービスアパートメントと比較して、郊外でも運営がしやすいのが特徴です。

しかし、アパートメントホテルにも充実したサービスを提供する物件があることや、ホテルタイプのサービスアパートメントが増えていることもあり、サービスアパートメントと類似する宿泊サービスの違いは曖昧になりつつあります。

ⅱ.高級ホテル・民泊との比較

ここでは、サービスアパートメント(賃貸住宅タイプ)と高級ホテル、民泊1を比較するため、その特徴的なポイントをまとめました。

| サービスアパートメント (賃貸住宅タイプ) |

高級ホテル | 住宅宿泊事業法で定める 民泊(民泊新法) |

|

|---|---|---|---|

| ①契約期間 | 1ヶ月~ | 1泊~ | 1泊~ |

| ②契約形態 | 定期建物賃貸借契約 | 宿泊約款 | 宿泊約款 |

| ③許認可等 | 不要 | 旅館業法の許可 | 民泊新法の届出 |

| ④入居審査 | 必要 | 不要 | 不要 |

| ⑤サービス料 | なし | 10~15% | 物件による (~15%程度) |

| ⑥家具 | 基本的に全て | 宿泊に必要なもの | 基本的に全て |

| ⑦フロント・ラウンジ | 必要 | 必要 | 一部必要 |

| ⑧提供サービス | 居室清掃 リネン交換 |

居室清掃 リネン交換 飲食の提供 |

なし |

サービスアパートメントと高級ホテル・民泊の違いの大きな特徴は表の①~⑤です。

契約期間について、サービスアパートメントでは②の通り「定期建物賃貸借契約」を締結します。賃貸住宅において一般的な「普通建物賃貸借契約」では、契約期間が最短1年と定められており、正当な事由がない限り賃貸借契約の更新を拒むことはできないものとされています。一方で、「定期建物賃貸借契約」とは、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借契約が終了する制度です。(ただし再契約は可能。)サービスアパートメントのような、期間を区切った、一定期間で賃借人が退去することをあらかじめ想定しているような賃貸借のほか、建替えや大規模修繕、自己利用を予定しているような賃貸借の場合に用いられます。借地借家法により、定期建物賃貸借契約は最短1ヶ月と定められているため、賃貸住宅タイプのサービスアパートメントは契約期間が1ヶ月~となります。また、サービスアパートメントではセキュリティ面や支払い能力の確認のために入居審査を行い、審査後には入居者との契約手続きが必要となります。

サービスアパートメントでは、サービス料も家賃・宿泊費に含まれますが、高級ホテルや民泊においては別途サービス料がかかる場合があります。また、賃貸住宅とも異なり、敷金・礼金や退去時の原状回復費用は全て家賃・宿泊費に含まれます。

それぞれの提供サービスにも違いがあります。サービスアパートメントと高級ホテルでは、居室清掃とリネン交換が行われますが、サービスアパートメントでは週に1~3回である一方、高級ホテルでは毎日行われます。また、高級ホテルではルームサービスやレストランなどの飲食の提供があることが一般的ですが、サービスアパートメントには付帯しないことが多くなっています。

1民泊について、法令上の明確な定義はありませんが、「戸建住宅や共同住宅などの住宅の全部また、一部を活用して、宿泊サービスを提供すること」を指して民泊ということが一般的です。民泊は大きく分けて3つの制度(旅館業法、国家戦略特別区域法、住宅宿泊事業法)から選択することとなりますが、図表4では、住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行う民泊を想定しています。なお、物件所在地管轄の自治体による上乗せ条例がある場合がありますが、今回の比較検討では考慮しません。

ⅲ.民泊との併用とその留意点について

賃貸住宅タイプのサービスアパートメント運営におけるデメリットの一つとして、空室が生まれやすく、短期宿泊ニーズの顧客を取り逃してしまうという点があることを説明しました。

民泊や住宅宿泊事業についての詳細は当社レポート「民泊事業について~3つの制度と上乗せ条例並びに収支構造~」2を参考としていただき、本レポートではサービスアパートメントに住宅宿泊事業を導入する際の留意点についてまとめます。

サービスアパートメントに住宅宿泊事業を導入する際は、民泊を行う居室を決定し、居室ごとに届け出することが必要です。この際、建物の用途をホテルに変更する必要はありませんが、設備投資の面では消防法に対応する必要があります。消防法上の用途は旅館業と同様の「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」とみなされ、特定防火対象物となります。ただし、共同住宅とホテルを併用する場合は、より消防設備等の設置基準が緩和された「複合用途防火対象物」となるケースもあります。また、2018年6月に施行された「消防法施行規則等の一部を改正する省令等」によって、共同住宅と住宅宿泊事業を併用する場合、工事不要で消防法へ対応できる可能性もでてきています。

運営面では、予約システムの民泊対応や、清掃業務の増加、民泊サイトへの掲載手数料等のコストがかかります。また、居住と短期の宿泊では客層が異なる上、客室構成の割合やセキュリティ面などの課題もあります。利用者の宿泊パターンをうまくとらえ、運営方法を工夫することができれば、年間提供日数180日以内という制限の中でも稼働率向上を期待することができるといえます。

2当社CRE 戦略支援サイト「CRE-NAVI(https://www.nomu.com/cre-navi/)」にて2024年12月10日配信。

Ⅲ.収支構造

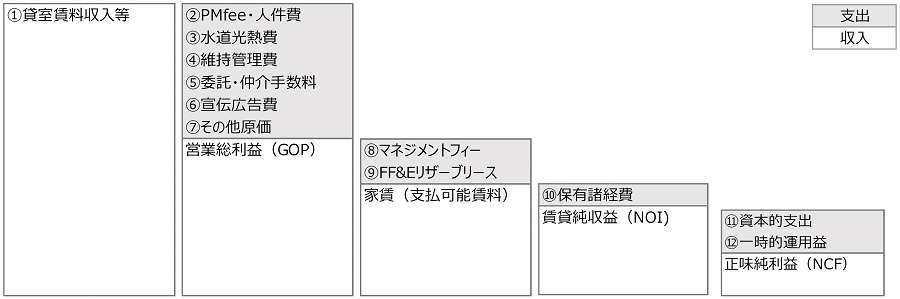

貸室賃料収入等(①)から運営費用(②~⑦)を差し引いた金額が営業総利益(GOP)となります。営業総利益から、⑧・⑨を差し引いた金額が、運営会社から土地建物所有者へ支払うことができる賃料の上限額となります。

サービスアパートメントでは、水道光熱費やサービス料がすべて賃料に含まれるため、①はほぼ賃料収入のみとなり、滞在客が賃料以外で支払うのは、追加の清掃費用程度にとどまります。

また、賃貸住宅タイプとホテルタイプを比較すると、一泊あたりの料金はホテルタイプの方が高い傾向にありますが、スタッフ数や清掃業務の増加によって、②PMfee3・人件費や④維持管理費が増加することが見込まれます。

なお前記のとおり、サービスアパートメントの提供サービスは高級ホテルよりも少なく、②PMfee・人件費、④維持管理費、⑤委託・仲介手数料等が抑制される傾向にあります。以上などから、サービスアパートメントの営業総利益率(GOP比率)は、高級ホテルよりも高い傾向にあります。

3PMとはプロパティマネジメント(Property Management)のことで、不動産の所有者に代わり、不動産の管理業務全般を担うこと。

Ⅳ.まとめ

サービスアパートメントは海外においては一般的に利用されている宿泊施設ですが、日本においてはまだあまり認知されていません。インバウンドの増加によりホテル不足が懸念される中、サービスアパートメントは新たな宿泊サービスとして注目を集めており、さらなる市場拡大が期待されています。また、一般的なホテルと比べ長期滞在による安定した収益が見込まれ、一般的な賃貸住宅と比べ賃料を高く設定することができるため、投資対象としても注目されています。

不動産としての売買事例をみると、賃貸住宅を購入後、リニューアルしサービスアパートメントとして運営する事例や、サービスアパートメントを購入後、賃貸住宅として運営する事例などが見受けられます。マーケットの状況に合わせて、両運営方法を柔軟に選択できることも、サービスアパートメントの魅力の一つといえます。

一方で、ホテルと賃貸住宅のどちらの性質も備えていることから、ホテルとも賃貸住宅とも異なる運営ノウハウが必要です。また、利用者の多くが訪日ビジネスパーソンや観光客であることを考慮すると、運営可能な立地が限られるため、事業にあたっては慎重な判断が求められます。

サービスアパートメント市場は参入障壁が高くない分、事業リスクやメリット・デメリットを十分に調査し、慎重に検討することが重要です。

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから