CRE戦略

BCPとCREについて 第2回 ~CREにおけるBCP対策の事例と支援策~

第1回では、BCPの重要性について確認しました。

BCPは企業が災害等の緊急時において、その事業縮小リスクを最小限におさえるため必要な計画です。一方で、BCP策定および対策においては、専門知識が多く必要となるため、導入ハードルが高いという課題もあります。

第2回の本レポートでは、BCP対策のうち、ハード対策を行う上でCREについてどう検討するか、事例の紹介とともに確認します。

【サマリー】

- CREにおけるBCP対策を検討する上では、主に建物への対策と拠点分散があります。建物への対策については、耐震性の確認や、スプリンクラー等各種設備の点検・更新、無停電電源装置の導入、太陽光パネルの設置や省エネ対策等が挙げられます。BCP対策が行われている新築オフィスビルへの移転事例も多い状況です。

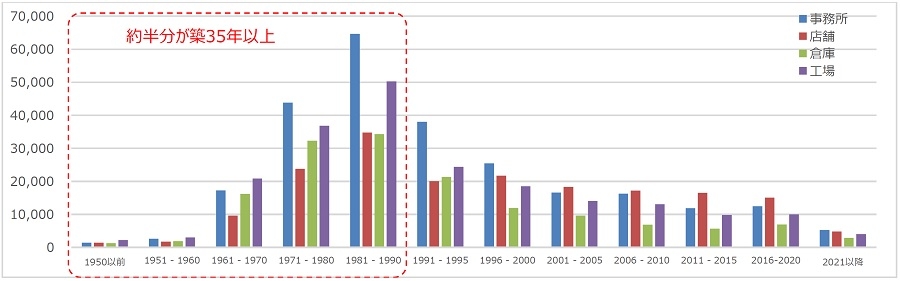

- 法人の所有している建物(事務所、店舗、倉庫、工場)のうち、約半数は築35年を超えています。古い建物についてはBCP対策が不十分である可能性が高く、建物の改修、または移転や建て替え等の検討が必要といえます。

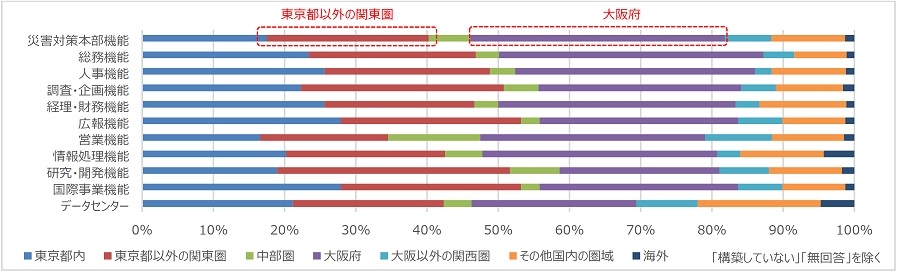

- 東京に本社を持つ企業における本社機能バックアップ拠点の設置エリアは、「大阪府」が最も多くなりました。首都圏との同時被災リスクが低いことや、アクセス利便性等が選定理由としてあげられます。また、「東京都以外の関東圏」も多くなりました。直近では、相対的に災害リスクの低い、群馬県への移転や分散が多く見受けられます。

- BCP策定においては、特に中小企業を対象に様々な支援策があります。BCPの簡易版ともいえる「事業継続力強化計画」に認定された企業は、税制優遇や補助金の加点措置といった公的支援を受けることが可能です。

Ⅰ.BCPとCRE

BCP対策のうち、ハード対策はCRE(企業不動産)そのものについて、災害時等における安全性や事業継続性を確保する対策といえます。BCP対策を検討する上では、主に建物への対策と、拠点分散による対策が必要と考えられます。

ⅰ.建物への対策

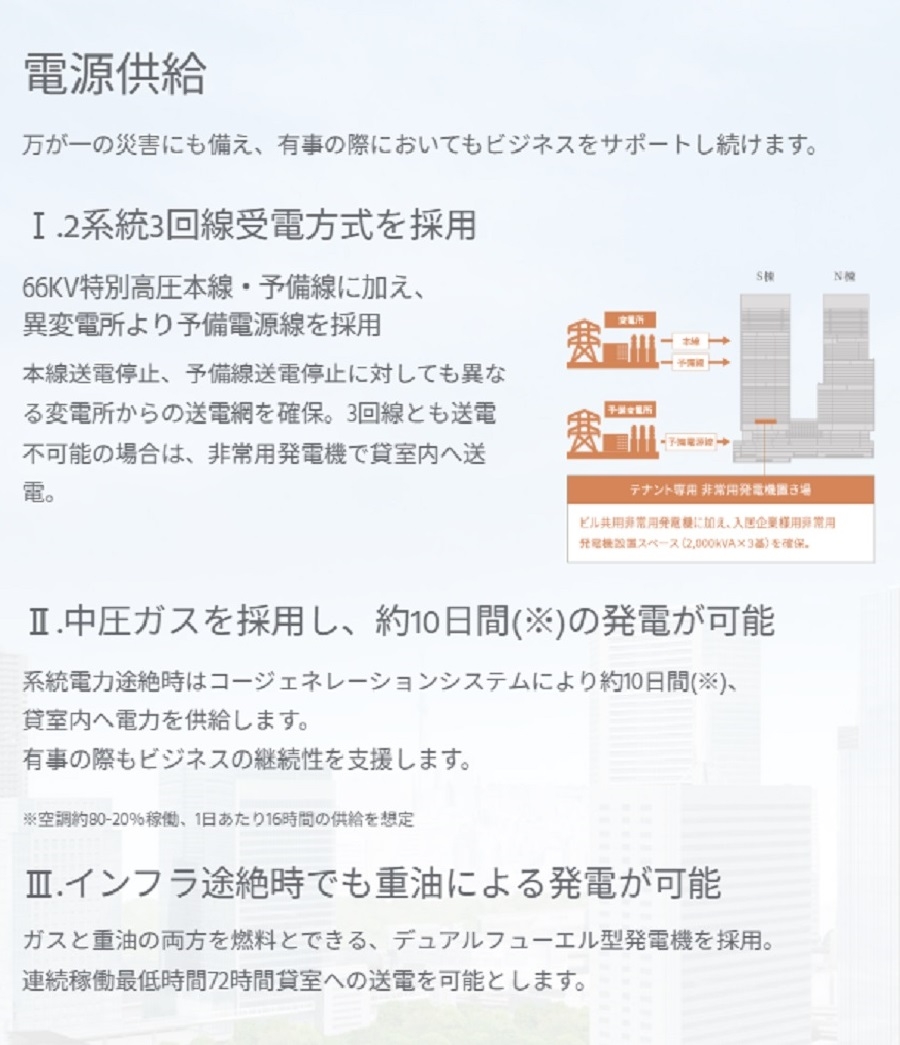

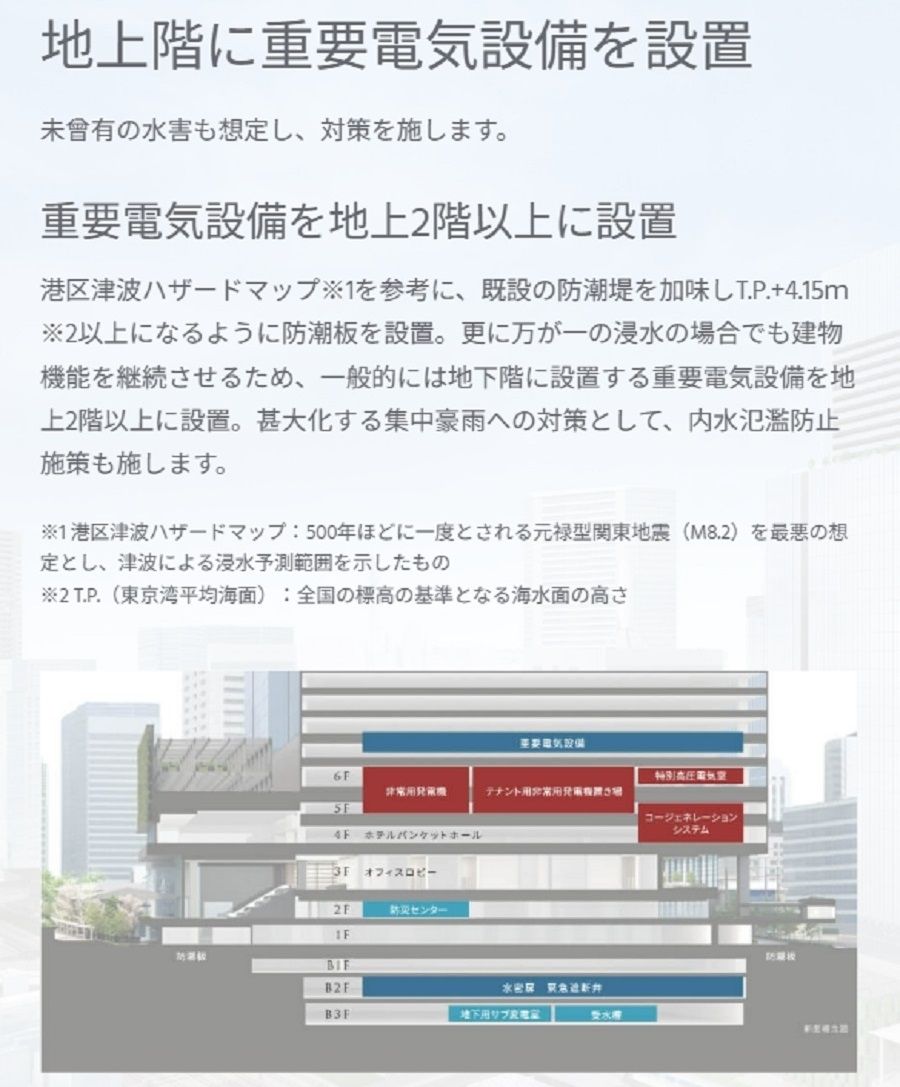

建物への対策については、耐震補強工事や、スプリンクラー等各種設備の点検および更新、無停電電源装置の導入、太陽光パネルの設置や省エネ対策等が挙げられます。例えば、BCP対策をしっかりと取り入れた野村不動産の「BLUE FRONT SHIBAURA S棟」(2025年2月竣工予定)では、制振構造の採用および免震装置を設置、また停電への対応として、異なる変電所からの送電網を確保したほか、インフラ途絶時でも送電が可能な設備を設置しています。水害に対しては、防潮板の設置、および浸水時にも建物機能を維持できるよう、重要電気設備を地上2階以上に設置等、万一の事態においてもビジネスが継続できるようになっています。

出所:野村不動産「BLUE FRONT SHIBAURA S棟 オフィスサイト(https://www.officenomura.jp/shibauraoffice/lp/)」より抜粋

高いレジリエンスを持つ新築建物へのニーズは高く、東京23区内における新築オフィスビルマーケットをみると、2025年竣工ビル(貸床面積)のうち、59%が内定済み1と好調です。また、2024年以降に竣工するビルへの移転事例をみると、BCP強化を移転理由としている企業もあります。

法人が所有している建物(事務所、店舗、倉庫、工場)について築年別の棟数をみると、どの種別においても「1981-1990」築が最も多くなりました。バブル期に建てられた建物を多く所有していることがわかります。また、1990年築以前の建物割合は、店舗では約4割、事務所は約5割、倉庫および工場は約6割となり、全体の約半数が築35年を超えています。これらの建物は、耐震性等BCP対策が不十分である可能性が高く、建物の改修や設備の更新、または移転や建て替え等について検討が必要といえます。

出所:国土交通省「令和5年法人土地・建物基本調査」より当社作成

出所:国土交通省「令和5年法人土地・建物基本調査」より当社作成1 2024年11月時点。当社レポート「いよいよ本格回復局面へ オフィスマーケット最新動向Ⅱ~新築ビル内定率および大型移転事例の最新動向~」(2024年11月発行)より

ⅱ.拠点の分散

拠点分散もBCP対策にとって有効な手段です。本社機能を分散させる企業は多く、東京に本社を持つ企業へのアンケートによると、「大阪府」に緊急時のバックアップ体制を構築している割合が高くなりました。首都圏と距離が離れているため同時被災の恐れが低いこと、多くの企業が集積しているためビジネスパートナーやサプライチェーンの確保が容易であること、交通利便性が高いこと、また人材の確保がしやすいといったことから、バックアップ体制の構築を検討しやすいエリアといえます。

(首都危機状況が発生した場合に備えたバックアップ体制を既に構築しているエリアについて)

出所:大阪府「令和5年度首都圏企業向けアンケート調査」より当社作成

出所:大阪府「令和5年度首都圏企業向けアンケート調査」より当社作成「東京圏以外の関東圏」も割合が高い状況です。直近では、自然災害のリスクが相対的に低いとされる群馬県への移転が複数見られます。群馬県は、首都圏からのアクセスが良好なほか、県も誘致に積極的であり、移転の支援策2もあることから、選ばれやすいと考えられます。

2地域未来投資促進法に基づく優遇措置(地域未来投資促進税制(2024年度末まで)、地方税の優遇措置(一部市町村)、各種融資制度、他事業との連携支援等)、地方拠点強化税制(オフィス減税、雇用促進税制、地方税の優遇措置)、群馬県クリエイティブ産業移転促進補助金、企業誘致推進補助金、企業立地促進資金等

Ⅱ.BCP対策事例および支援策

ⅰ.事例

(Ⅰ)本社機能の一部移転、分散

大手通信会社では、アフターコロナの時代を見据え、様々な業務改革やDXを推進するとともに、リモートワークへの変革を図ってきました。新しい経営スタイルの検討をする中で、レジリエンス向上も考慮し、首都圏等から地域への組織分散を進めることとなり、直近では都心にある本社機能の一部を群馬県および京都府へ試験的に移転しました。分散することで、首都圏にて地震等の災害が発生した際、迅速な復旧対応等を行うことが出来るようになります。

外資系保険会社は、北海道に本社を設立し、主要業務の複々線を図ることで、事業継続を担保する取り組みを行いました。その他、金融業、卸売業、製造業、建設業等、幅広い企業において、本社機能の分散が行われています。

首都圏から地方への本社機能移転・分散については、税制支援3もあります。三大都市圏以外の地域への本社移転等について、当該計画について都道府県知事の認定を受けた事業者には、新設したオフィス等について税額控除または特別償却が認められるほか、雇用者増加数に応じ、所定の金額の税額控除を受けることが可能です。また、移転先の自治体によっては、事業税や不動産取得税、固定資産税等の免除または軽減措置を受けられる場合があります。

(Ⅱ)拠点の移転

大阪の物流会社では、かねてより保有していた倉庫の1つが川沿いに面しており、南海トラフ巨大地震発生時の震災想定エリアであったため、津波や高潮等に対する脆弱性を抱えていました。東日本大震災後、津波対策の必要性を認識し、移転を検討することとなり、海岸線から10km以上離れた内陸部にて新しい拠点へ移転を行いました。移転後は補助金も活用しながら、自家発電や衛星電話の設置も行い、国土交通省による広域災害時における民間物資拠点としての指定も受けています。移転したことにより、災害時における自社の事業継続の実現はもちろんのこと、荷主企業の商品や資産の保全にもつながり、取引先からの信頼も高まりました。

顧客からのBCPニーズを踏まえ、拠点の移転や分散、新設を行う企業も多く、特に製造業においては、生産拠点の二重化や、一方の製造拠点を遠方へ配置するといった対策が取られています。

(Ⅲ)建築設備の改修

大手電力会社の支店では、災害時も水や電源確保を行うため、設備改修とあわせて蓄熱槽水の中水利用や保安電源の確保、特殊系統の空調等、事業継続にむけた設備の充実化を行いました。また、建物利用者であれば、簡易な操作で非常電源等を利用できるよう整備しています。

多数の店舗を保有する小売会社では、各店舗へ自家発電設備の設置や、受水槽への災害時用バルブの設置を行っています。大手通信会社では、保有する建物について独自の津波対策を行っており、津波防御壁の新設や水防扉の設置等の水防対策工事を実施しました4。

(Ⅳ)防災用社宅の設置

都心に多数のビルやレジデンスを保有する大手不動産会社は、事業エリアの2.5㎞圏内に防災用社宅または管理社宅を置き、夜間や休日等における災害発生時に、迅速な初動対応が取れるよう対策しています。

3地域再生法に基づく地方拠点強化税制

4水防:未然に水害を防止する活動のこと

ⅱ.BCP策定の支援策

BCPの策定および運用は必要不可欠な反面、特に中小企業においてはコスト面等から導入が難しい場合もあります。

国では、「中小企業BCP策定運用指針」を定め、中小企業の特性や実状に基づいたBCPの策定および運用の具体的方法や支援ツールを公開しています。これを利用することにより、中小企業においても少ない負担でBCP導入を行うことができます。また、BCPの簡易版ともいえる「事業継続力強化計画」の認定を受けた中小企業においては、税制優遇や補助金の加点措置といった公的支援を受けることが可能となります5。

各都道府県においてもBCP支援策が行われており、例えば東京都では、中小企業がBCPを実践するために必要な物品・設備の導入についての助成あります。また、大阪府ではBCPの策定支援を行うほか、策定にかかる費用の一部について補助を受けることができます。また、補助金等の他、策定に関する相談会やアドバイスを受けられるといった支援もあります。

5経済産業大臣が認定した企業は、中小企業防災・減殺投資促進税制(災害対策として必要な設備投資に対し、特別償却が適用可能)および金融支援(信用保証枠の拡大や日本政策金融公庫からの低金利融資)、補助金の加点、認定事業者を要件とした地方自治体等からの補助金等支援を受けることが可能となる。

Ⅲ.まとめ

以上、CREにかかわるBCP対策について、事例および支援策を確認しました。

BCP対策のうち、CREに関する対策は、主に建物への対策と拠点の分散があります。建物への対策としては、耐震補強工事の実施や、各種防火設備等の点検・更新、無停電電源装置の設置や太陽光パネルの設置や省エネ対策等があげられます。企業の保有する事務所や店舗等は、全体の約半数が築35年を超えているため、建物の改修、または建て替えや移転等について検討が必要となる可能性があります。また、拠点の分散についても、直近増加しています。

自然災害に対して、個々の不動産が持つレジリエンスを定量化・可視化する認証制度「ResReal(レジリアル)」が2023年に創設されました。認証を取得することで不動産への信頼性を向上させることが出来るとともに、投資家やテナント、ステークホルダー等へ対する安全性アピールへもつながります。また、評価結果をもとに具体的な災害対策を講じることで、実際の災害時の被害を最小限に抑えるための計画も立てやすくなります。

BCPは一度策定して終わりではなく、定期的な見直しが必要です。CREのBCP対策についても、建物の築年数が経過するとともに、設備の点検・更新等が再度必要となるほか、ハザードマップ等が更新され各拠点の配置について再検討が発生する場合もあります。昨今の建築費高騰にともない、設備の入れ替えや耐震補強工事といった改修工事についてもコストが増加しており、改修より移転、または建て替えを行う方が経済的となる可能性もあります。BCPのハード対策について検討する際は、建築部門を持つ不動産会社へ相談を行い、昨今の不動産マーケットや建築費高騰等も鑑み、移転や建て替え等も視野に入れた包括的な提案を受けることも一つの選択肢かもしれません。

提供:法人営業本部 リサーチ・コンサルティング部

本記事はご参考のために野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本記事に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本記事のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。

企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから