知っておきたい

一戸建て購入のキホン

- 基礎知識

- 2025.02.05

家を建てる方法や目安期間は?計画から完成までの流れを解説

※当記事はAIを利用し作成しているため、内容について正確ではない場合があります。また2024年3月現在の情報を利用しており、今後変更になる場合があります。

ノムコムでは、あなたにぴったりの物件情報をいち早くメールでお届けしています。

下記のボタンをクリックして「ノムコム・メンバーズ」に登録ください。

目次

家を建てる方法

ハウスメーカーに依頼する

ハウスメーカーに依頼する場合、メーカーのカタログから好みのプランを選択し、営業担当者と打ち合わせを重ねて間取りや仕様を決定します。住宅ローン手続きや各種保証をハウスメーカーが提供してくれる場合もあります。

手続きや工事を一括で任せられ、品質や性能が保証されており、アフターサービスも充実していることが主なメリットです。

一方、デメリットは自由度が比較的低く、画一的なデザインになる場合があることです。また、工務店に依頼する場合と比べると、コストが高くなることもあるため、予算との兼ね合いを考える必要があります。

工務店に依頼する

工務店に依頼する場合は、地域の工務店などに設計プランを作成してもらいます。

比較的自由度が高くオリジナリティのある家が建てられ、地域密着の工務店に依頼することで気候や風土に合った家づくりを期待できることがメリットです。

デメリットとして、ハウスメーカーと比較すると、品質や性能の保証、アフターサービスの内容については、依頼する工務店によって異なることが挙げられます。

これは、ハウスメーカーが一般的に統一された基準で運営されているのに対し、工務店は地域ごとに異なる小規模な事業者が多く、サービスの範囲が限定されることがあるためです。

家を建てるまでの目安期間

家を建てるまでの期間は、土地がある場合と土地探しから始める場合でも異なります。一般的な目安は以下の通りです。

土地がある場合

土地がある状態から家を建てるまでの目安期間と工程別の期間例をまとめました。

【土地がある場合の期間例】

▶設計・見積もり:2〜3ヶ月

● ハウスメーカーや工務店と打ち合わせを行い、設計プランを決定します。

● 設計図面に基づいて、詳細な見積もりを作成します。

▶建築確認申請:1〜2ヶ月

● 設計図面を基に、建築基準法などの法令に適合しているか確認申請を行います。

● 確認申請が通過すると、着工の許可が下ります。

▶建築工事:6〜12ヶ月

● 基礎工事、躯体工事、内外装工事、設備工事などを順次進めます。

● 住宅の規模や工法、天候などによって工期は変動します。

▶完了検査・引き渡し:約1ヶ月

● 建物が設計図通りに完成したことを確認する完了検査を受けます。

● 検査に合格すると、建物の引き渡しが行われます。

※土地がある場合の目安期間:10〜18ヶ月

土地探しから始める場合

土地探しから始めて家を建てるまでの目安期間と工程別の期間例をまとめました。

【土地探しから始める場合の期間例】

▶土地探し:3〜6ヶ月

● 不動産業者や土地情報サイトを利用して、希望の条件に合う土地を探す。

● 土地の場所、広さ、価格、周辺環境などを考慮して選定する。

▶土地購入・登記:1〜2ヶ月

● 選定した土地の購入契約を結び、代金を支払う。

● 土地の所有権移転登記を行う。

▶設計・見積もり:2〜3ヶ月

● 建築家や設計事務所と協力して、希望する家の設計図を作成する。

● 建築にかかる費用の見積もりを取得する。

▶建築確認申請:1〜2ヶ月

● 設計図に基づき、地方自治体に建築確認申請を行い、建築許可を得る

▶建築工事:6〜12ヶ月

● 基礎工事から始まり、構造体の建設、内装や外装の施工などの建築工事を行う。

▶完了検査・引き渡し:1ヶ月

● 建築工事の完了後、地方自治体の検査を受け、問題がなければ完了証明書が発行される。

● 施主への引き渡しが行われる。

※土地がない場合の目安期間:14〜26ヶ月

これらはあくまで目安期間であり、建築方法や住宅の規模などによっても異なります。

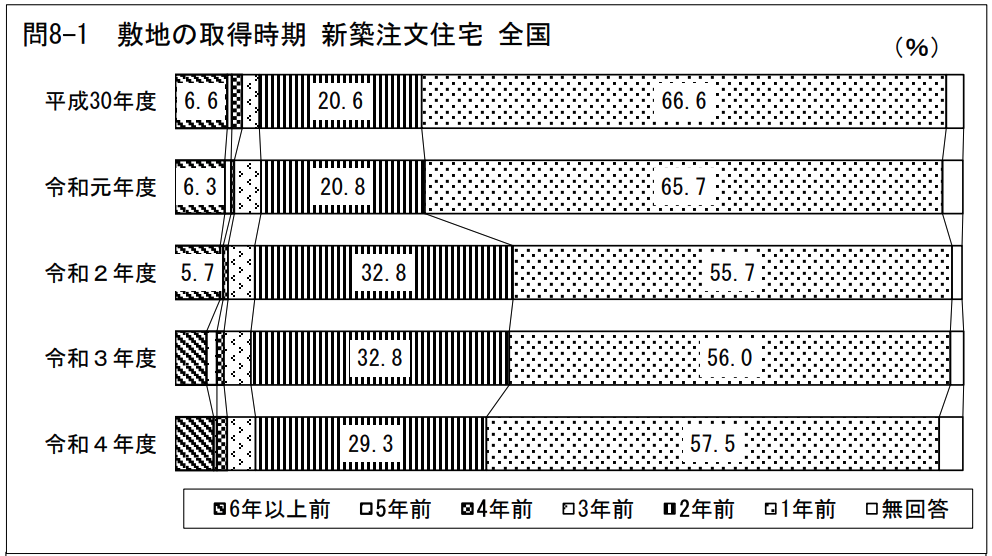

以下の国土交通省の調査によると、新築注文住宅では1年前に敷地を取得した人が57.5%、2年前が29.3%という結果が出ています。結果を参考にすると、遅くても1〜2年前には土地を取得できるように準備を進めることが必要だと考えられます。

こちらページでは、土地の購入・土地探しの方向けに条件を絞り込んで検索できます。ぜひ下記のリンク先ページから検索をお試しください。

家を建てるまでの流れ

家を建てるまでの大まかな流れは以下のとおりです。

1. 資金計画の立案

資金計画を立案する際は、自己資金と住宅ローンを合わせた総予算を決定することが望ましいでしょう。

その際、現在の収入と支出のバランスを把握し、住宅ローンの返済に充てられる金額を算出することが必要不可欠です。

また、将来の収入の見通しやライフイベントによる支出の変化を想定し、住宅取得に関わる初期費用も予算に含めることが必要となります。

住宅ローンを検討する際は、まず複数の金融機関から借入条件の提示を受けることから始まります。返済期間や返済方法などの条件を比較し、自身の予算や返済計画に最も適したプランを選択します。次に、選択した金融機関の住宅ローン審査を受け、借入可能額と最終的な借入条件を確認します。

住宅購入は人生の中でも大きな決断であるため、十分な情報収集と綿密な計画に基づいて、慎重に進めることが大切です。自身の収入や支出の状況を踏まえ、長期に渡って無理のない返済計画を立てることが望ましいと考えられます。

2. 土地の選定

土地選定の際は、まず以下の項目を中心に希望条件を明確にすることが重要です。

- エリア

- 面積

- 予算

- 交通アクセス

上記の項目を中心に、家族構成や希望する住宅規模に適した条件を決定します。その他、以下の確認事項も事前に確認することも重要です。

- 日当たり

- 災害リスク

- 地盤の状態

- 都市計画による建築制限

希望条件に合う土地を探す方法には、不動産情報サイトやアプリの利用、不動産会社に直接相談して条件に合う土地の紹介を受けるなどがあります。現地確認を行い、周辺環境や交通アクセスを実際に確かめることも重要です。

3. ハウスメーカー・工務店の選定

ハウスメーカーや工務店を選定する際は、まず十分な情報収集を行うことが重要です。

情報収集の方法としては以下のようなものがあります。

- 住宅展示場や完成見学会に足を運び、実物を確認する

- 住宅雑誌や専門サイトで各社の特徴や施工事例を調べる

- 知人や家族から実際の建築経験や評判を聞く

情報収集の際は、各社の施工品質、アフターサービス、耐震性能、省エネ性能などもチェックポイントとして押さえておくことが大切です。

また、ハウスメーカーや工務店以外にも、設計事務所や建築家との直接契約などの選択肢もあるので、自分たちのニーズに合った方法を検討していきましょう。

ハウスメーカーや工務店選びは、住宅の品質や快適性に直結します。各社の特徴や強みを理解し、自分たちの希望や要望に最も合致する会社を選ぶことが大切です。

建築プロセスにおけるコミュニケーションの円滑さや、アフターサービスの充実度なども考慮に入れることが望ましいでしょう。十分な情報収集と検討を重ね、信頼できるパートナーを見つけることが、満足度の高い住宅建設につながります。

4. 設計・プランニング

設計・プランニングの段階では、ハウスメーカーや工務店との綿密な打ち合わせが重要です。

打ち合わせでは、以下のような項目について詳細に議論します。

- 間取りプラン

- 外観デザイン

- 設備計画

- 電気・照明計画

- 空調・換気計画

打ち合わせでは、図面を使って具体的なイメージを共有することが望ましいでしょう。施主の要望や生活スタイルを十分に理解し、それらを設計に反映させることが大切です。

打ち合わせを重ねた後は、以下のような図面を確定させます。

- 配置図:建物の敷地内の位置や向き、駐車場の配置などを決定

- 平面図:各階の間取りや寸法、開口部の位置などを確定

- 立面図:建物の外観デザイン、高さ、材料などを決定

- 断面図:建物の高さ方向の構成、構造、材料などを確認

- 詳細図:部分的な拡大図や納まり図などを作成

確定した図面は、建築確認申請や施工の基礎となります。設計者や施工者と緊密にコミュニケーションを取り、疑問点や変更点がないか確認することが重要です。

図面確定後も、現場の状況に応じて柔軟に対応し、必要な修正を行うことが求められます。

設計・プランニングは、理想の住宅を実現するための重要なプロセスです。

理想の間取りを見つけたいという方は、ノムコムの間取り検索サービスを活用するとさまざまな間取りを参考にできます。ぜひ下記のリンク先ページから検索をお試しください。

5. 建築確認申請

建築確認申請は、建築確認申請は、家を建てる前に行う重要な手続きです。

この申請を行うことで、法律で定められた建築基準に合っているかを確認します。

- 申請書類の提出:建築確認申請書と、家の設計図や構造に関する資料を役所や指定された検査機関に提出します。

- 審査:提出された資料が建築基準に適合しているかを審査します。問題がなければ、建築確認済証が交付されます。

- 工事開始:確認済証を受け取ったら、いよいよ工事を始めることができます。

審査には時間がかかる場合があるので、計画を立てるときには余裕を持って手続きを進めましょう。

6. 施工・建設

施工・建設は、建物を実際に建て上げていくプロセスです。

主な工事の流れは以下の通りです。

▶基礎工事

- 地盤調査を行い、建物を支える地盤の状態を確認し、必要な補強工事を行う

- 建物の形状に合わせて基礎を設置するための穴を掘る

- 基礎コンクリートの中に配置する鉄筋を組み立てる

- 型枠を設置してコンクリートを流し込み、固めることで基礎を完成させる

▶上棟工事

- 基礎の上に土台となる木材や鉄骨を据え付ける

- 柱や梁を立てて接合していく

- 屋根を支える下地材を取り付け、屋根材(瓦、金属板など)をふく

▶内装工事

- 断熱材や気密シートの施工、電気配線や水回りの配管工事を行う

- 壁や天井、床の下地材を取り付け、クロス貼りや塗装、フローリングやタイルの施工を行う

- 窓枠、ドア枠、キッチン、トイレ、洗面台などの設備機器を設置する

施工・建設では、工事の手順や方法、使用する材料や設備機器などについて、設計図書や仕様書に基づいて行われます。

現場監督者は、工事の進捗管理、品質管理、安全管理などを行い、問題が生じた場合は速やかに対応します。建築主は、定期的に現場を訪れ、工事の状況を確認することが重要です。

7. 完成・引き渡し

建物の完成後、最終検査が行われます。主な検査項目は以下の通りです。

- 建築確認申請の内容との整合性

- 設計図書通りの施工の実施

- 設備機器の動作確認

- 仕上げ材の施工状態

- 建具や金物の取付状態

検査の結果、是正すべき点があれば、施工者による補修工事が行われます。

最終検査が完了し、是正点がないことが確認されると、建築主への引き渡しが行われます。引き渡しの際は、以下のような手続きが行われます。

- 建築基準法第7条第5項に基づく検査済証の交付

- 建物の鍵、取扱説明書や保証書、住宅瑕疵担保責任保険の保険証券などの受け取り

- 最終の代金支払いと建物の所有権移転

完成・引き渡しは、家を建てる方にとって大きな節目となります。建物の品質や性能が設計通りに実現されているか、入念な検査を行うことが大切です。

また、引き渡し後の生活をスムーズに始められるよう、必要な書類や情報を確実に受け取ることが重要です。

8. アフターサービス・保証

引き渡し後のアフターサービスや保証内容は、ハウスメーカーや工務店によって異なります。

ただし、住宅瑕疵担保履行法という法律により、新築住宅の建設工事の請負人は、引き渡し後10年以内に構造上の主要な部分などに欠陥が見つかった場合、無償で修繕する責任があります。

ハウスメーカーや工務店によっては、法律で定められた責任以外にも、独自のアフターサービスや保証を提供している場合があります。

アフターサービスの内容や期間は、契約時に確認しておくことが重要です。保証内容を理解した上で、日頃から定期的な点検や維持管理を行うことが、住宅の品質を長期的に保つために不可欠です。

住宅は長期にわたって使用するものであり、引き渡し後のアフターサービスや保証は、安心して暮らすための重要な要素となります。不具合や問題が発生した際には、速やかに連絡を取り、適切な対応を求めることが重要です。

まとめ:希望や条件に合った選択をしよう

家づくりは長期的なプロジェクトであり、各段階で適切な判断と行動が求められます。専門家の意見を参考にしつつ、自分の希望や条件に合った選択をすることが大切です。住宅ローンや法的手続きなどについても理解しておくことをおすすめします。

ノムコムでは、あなたにぴったりの物件情報をいち早くメールでお届けしています。

下記のボタンをクリックして「ノムコム・メンバーズ」に登録ください。

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ