知っておきたい

一戸建て購入のキホン

- 基礎知識

- 2025.03.03

接道義務とは?建築基準法上の道路の定義から例外規定までわかりやすく解説

不動産には、建築基準法に則って接道義務が適用されます。接道義務を満たしているかによって、購入後の土地や所有地の扱いが変わるため、しっかりと確認することが大切です。本記事では、接道条件の基礎知識から例外規定、不動産価値を左右する接道条件などを詳しく解説します。

目次

1. 接道義務の基礎知識

2. 接道義務が必要とされる理由

3. 接道義務の例外と緩和規定

4. 敷地に家を建てる際のルール

5. 不動産価値を左右する接道条件

6. 接道義務を満たしているかは土地・物件の売買価格に影響する

1.接道義務の基礎知識

接道義務とは、家を建てる際に守らなければならないルールの1つです。接道義務の基準を満たしていない場合、その土地には新たに家が建てられません。まずは、接道義務の基本を詳しく解説します。

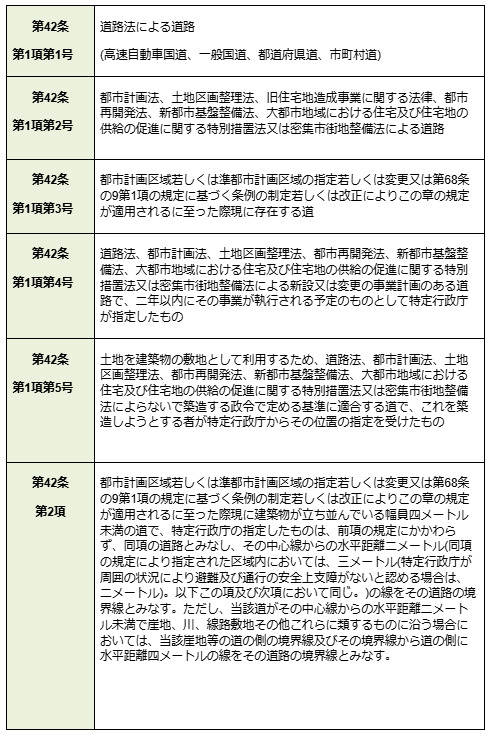

1-1.建築基準法が定める「道路」の基準

建築基準法では、道路の幅員が原則4メートル以上でなければならないと定められています。建築基準法上の道路は、公道や私道、位置指定道路などの全6種類です。

基本の幅員は4メートル以上ですが、道路の種類によって規定の幅員が異なる場合があります。たとえば、特定行政庁が指定する区域内では道路幅員が6メートル以上必要です。

【建築基準法が定める「道路」の種類】

引用:e-Gov法令検索「建築基準法」

1-2.接道義務の基本的な考え方

接道義務とは、建築物を建てる際、幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に、

敷地が2メートル以上接していなければならない法的要件のこと

接道義務は、建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上接していなければ建築確認申請が認められないとするルールです。接道要件を満たさない土地では、原則として建築物の新築や建て替えができません。

なお、接道義務の規定は、都市計画区域内または準都市計画区域内の建築物にのみ適用されます。

2.接道義務が必要とされる理由

- 救急・消防車両のアクセス確保のため

- 居住者の安全な避難経路の確保のため

では、なぜ接道義務が必要とされるのでしょうか。その2つの理由を解説します。

2-1.救急・消防車両のアクセス確保のため

緊急車両が通行するには、道路に幅員2メートル以上が求められます。なぜなら、2メートル以上の通路があれば敷地の前や横に車を停め、建物まで到達が可能であるからです。

火災や急病人が発生した際は、スムーズに現場に辿り着かなければなりません。そのため、道路には救急車両の侵入経路として適切な形状と勾配の基準が設けられています。

2-2.居住者の安全な避難経路の確保のため

法律では、災害発生時に居住者が安全に避難できる経路が保証されています。具体的には、十分な幅員があり、障害物などで塞がれていない状態の維持が必要です。さらに、緊急時には複数の避難経路を確保することも求められています。

確実な避難経路が確保されていないと、逃げ遅れなどにより命を落とす可能性もあります。

3.接道義務の例外と緩和規定

一方、建築基準法で定められるすべての道路に接道義務が適用されるわけではなく、例外や規定が緩和されるケースもあります。接道義務の例外と緩和規定について詳しくみていきましょう。

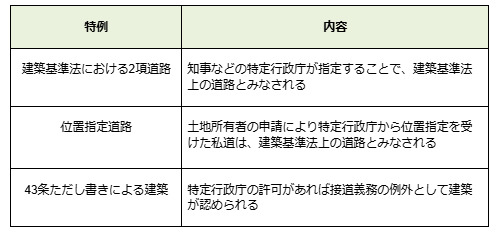

3-1.建築基準法における2項道路

2項道路は、建築基準法の施行前、もしくは都市計画区域に指定された時点ですでに建物があった幅員4メートル未満の道路です。接道義務の基準を満たしていませんが、知事や市長などの特定行政庁の指定により、建築基準法上の道路と認められます。

ただし、ここに新たに建物を建てたり、建て替えを行ったりするにはセットバックが必要です。セットバックとは、2項道路に接する敷地や建物を道路の中心線から2メートル以上後退させることです。セットバックしなければならない建物が公共用地である、あるいは一方が崖や河川などで物理的に後退できない場合は、一方をセットバックします。

3-2.位置指定道路

位置指定道路は、土地所有者の申請により特定行政庁から位置指定を受けることで建築基準法上の道路となる私道です。接道義務を満たすために設けられる私道ともいえます。位置指定道路でも、幅員4メートル以上の確保が必要です。

位置指定道路を申請するには、周辺住民の同意と詳細な図面等の書類提出が求められます。

3-3.43条ただし書きによる道路

接道義務を満たさない道路でも、特定行政庁の許可があれば例外として建築が認められる場合があります。ただし、特許の申請には建物の安全性や避難経路の確保に関する具体的計画が必要です。

建築審査会の同意を得て交通上、安全上、防火上および衛生上の支障がないことが証明されれば、43条におけるただし書き道路として接道義務の基準を満たせます。

4. 敷地に家を建てる際のルール

敷地に家を建てる際は、接道義務のほかさまざまなルールが設けられています。接道義務も含め、敷地に家を建てる際のルールを解説します。

4-1.敷地面積に対する建ぺい率の計算

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を示す指標です。建物の用途や地域に応じて、30〜80%の範囲で建ぺい率の上限が定められています。規定の建ぺい率を超えると、違反建築物となるため要注意です。

なお、角地や防火地域では、緩和措置により建ぺい率が10%割り増しされることがあります。

4-2.建物ボリュームを決める容積率の基準

容積率とは、敷居面積に対する延床面積の割合です。建ぺい率と同じく、建物の用途や地域に応じて50〜1300%の範囲で容積率が指定されています。なかには、前面道路幅員により容積率の上限が制限される場合もあるため注意が必要です。建物を建築できる面積は「敷地面積×容積率」で算出できます。

4-3.セットバックの実施方法と注意点

接道義務を満たしていない場合、建物を新たに建築または建て替えるにはセットバックをおこなわなければなりません。なぜなら、セットバックによって敷地を後退させることで、セットバック部分を建物の建築や建て替え時に道路として提供する必要があるからです。

セットバック範囲は実測図面と現地測量に基づき、正確に算出しなければなりません。また、セットバック部分には建物や塀などの工作物を設置できない点に注意しましょう。

4-4.建物の高さ制限と周辺環境への配慮

建築物の高さは、道路斜線制限や隣地斜線制限、北側斜線制限の3つにより高さに制限が設けられています。北側斜線制限とは、住環境の保護を目的に日照や採光を確保する規制です。第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域では「絶対高さ制限」が設けられており、一律で10〜12メートルの高さ制限が適用されます。

4-5.防火規制と用途地域による制限

木造住宅が多いエリアや建物が密集しているエリアは、防火地域や準防火地域として、耐火性能の高い建物を建築しなければなりません。また、都市計画区域や準工業地域などの用途地域では、地域の環境を保全するために建築物の用途制限が設けられています。

さらに、一定以上の大きさがある建築物には、住宅への日影量を一定以下にするため、建物の高さに制限を設ける日影規制も適用されます。

4-6.再建築不可物件の制限

接道要件を満たさない土地には、原則として建物の建て替えや新たな建築ができません。しかし、すでにその土地に物件が建っていることもあり、こうした物件を「再建築不可物件」といいます。

再建築不可物件に対して軽微な修繕は概ね可能ですが、建て替えに匹敵する大規模な改修には制限があります。また、再建築不可物件は売買時に大幅に価格が下落する可能性が高い点に注意が必要です。

4-7.隅切りの考慮

交差点に面した敷地では、交差点の見通しを確保するため「隅切り」と呼ばれる工事が必要です。隅切りの寸法は地域の条例によって2〜3メートルの範囲で規定されています。なお、隅切り部分は建築物の敷地面積から除外して計算しなければなりません。

5.不動産価値を左右する接道条件

接道条件は不動産価値を左右するポイントです。具体的にどういった点が不動産価値に影響するかをみていきましょう。

5-1.最適な間口幅

間口が広いほど建物の配置計画の自由度が高くなり、不動産の価値が高まります。というのも、間口が広いと住宅のほか、駐車場や賃貸住宅、店舗など事業用途の可能性が広がるからです。

5-2.中間画地よりも角地

角地は二方向からのアクセスが可能であり、その利便性の高さから資産価値も上がります。さらに、建ぺい率の緩和措置により、10%の割り増しが適用される場合がある点も利点です。

一方、中間画地は前面道路のみからしか出入りできないため、建築計画に制限が出てしまう点で不動産価値が下がってしまいます。

5-3.道路との高低差

道路より50〜1cmほど高い土地は排水設備の設計が容易になります。対して、土地が道路より低いと浸水対策や排水ポンプの設置が必要となるため、手間がかかってしまうことから不動産価値に影響しかねません。

また、道路との高低差はバリアフリー計画や駐車場設置に大きな影響を与える点で、不動産価値を左右します。

5-4.周辺道路環境の評価

交通量や道路の種類によって、建物の用途に制限が生じる可能性があります。周辺道路の整備状況は物件の将来的な価値に影響を与えるため、将来の道路拡幅計画の有無を確認することもポイントです。

5-5.旗竿地かどうか

旗竿地とは、接道部分が細長い通路状になっている特殊な形状の土地を意味します。通路部分の幅員は建築基準法の接道要件を満たす、2メートル以上が必要です。そのため、旗竿地は一般的な土地と比べて価格が低くなる傾向にあります。

6.接道義務を満たしているかは土地・物件の売買価格に影響する

接道義務を満たしていない土地にある建物は、「再建築不可物件」として建て替えができません。そのほかにも、不動産価値を左右する接道条件は複数あります。敷地に建物を建てる際は接道義務をはじめとしたさまざまなルールがあるため、土地や再建築不可物件の売却を検討している場合は、接道義務をしっかりと理解することが大切です。

野村不動産グループの野村不動産ソリューションズ株式会社が運営する「ノムコム」では、首都圏、関西、名古屋エリアの不動産の無料査定・売却支援サービスを提供しています。土地や物件の売却でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

【監修者プロフィール】

萱谷 有香

叶税理士法人 東京事務所代表

不動産投資に特化した税理士事務所で働きながら収益物件について税務と投資の面で多くの知識を得られたことを活かし、自らも不動産投資を手がける。大手管理会社、ハウスメーカーや賃貸フェアなどでの講演実績があり、記事執筆も行う。

不動産投資の規模を拡大していくために、なくてはならない金融機関からの融資についても積極的に紹介やアドバイスを行う。金融機関から融資を引きやすい、または金利交渉をしやすい決算書の作成を得意とする。物件購入前、物件保有中、物件売却時、相続時、どの時点で相談を受けても必ず投資家にプラスになるアドバイスを心がけている。

著書に『減価償却節税バイブル』( 技術評論社)、『売却益と節税を最大化 収益不動産「売却」バイブル』( 技術評論社)がある。

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ