近年の首都圏マンション価格の上昇は、東京五輪の開催が決定した2013年秋ごろから始まっている。そして、その上昇トレンドが明確になるにつれて沸き上がってきたのが、いわゆる「マンション価格下落(暴落)説」だ。ご存じの方も多いだろうが「東京五輪前後にマンション価格が下落、あるいは暴落する」とする説である。世間一般に、もはや定説となっている感すらあるが、すでに東京五輪まで1年を切り、実際のマンション市場に何らかの変化はあるのか。最新の市場データをもとに見ていこう。

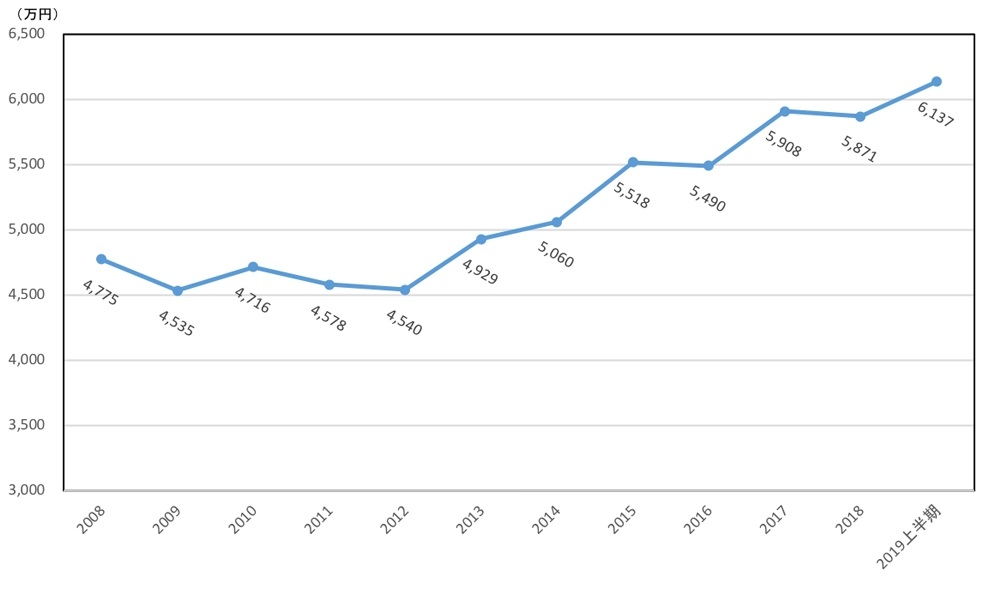

図1は、首都圏マンションの年間平均価格の推移で、2019年のみ上半期(1~6月)の平均価格を表している。2018年にほぼ横ばいに転じたかに見えた「平均価格」は、2019年上半期には再び上昇基調となり、ついに6,000万円台を超えてきている。

ここではデータを省略するが、「平均m2単価」も2019年上半期は90.7万円で、前年同期比3.7%上昇となっている。売れ行きの状況を示す「初月契約率」は、好調の目安とされる70%を下回る66.5%となっているが、上半期としては4年連続の60%台であり、これが価格下落につながる水準ではないことは、過去4年の価格推移を見ればわかる。

つまり、東京五輪のほぼ1年前にあたる2019年上半期までは、首都圏の新築マンションの価格上昇トレンドは継続しており、いまだ変化の兆しは見られないということだ。

実は、新築マンション価格が上昇を続けている背景には、供給戸数の減少がある。2019年上半期の首都圏の新規供給戸数は1万3436戸で、前年同期比で13.3%も減っているのだ。

一般にモノの価格は需要と供給のバランスで決まる部分が大きい。新築マンションの場合、事業主は売れ行きが鈍るようなら、供給戸数を絞って価格を維持する戦略をとることが可能だ。売れ行きが好調とはいえない60%台の初月契約率でも価格が下がらないのは、業界各社が「売りたい価格で売れる戸数」に供給を調整することで価格を維持する戦略をとっているから、と見ることができる。

実際、2016年以降、首都圏の新築マンション供給戸数は過去20年で最低水準(ピーク時の半分未満)の年間3.5万~3.7万戸台が続いていて、需給バランスが引き締まっている状況といえる。

そもそも、上述の「マンション価格下落(暴落)説」の主な根拠として語られていたのは、

(1)東京五輪の建設需要がなくなって建築費相場が下がる

(2)アベノミクス初期に大勢の外国人が買ったマンションが利益確定のため一斉に売られ相場が下がる

の2つである。

実は、もう一つ、2014年発表の人口予測から東京都の人口が2020年ピークアウトすることを根拠にした説もあった。しかし、2017年に予測が更新されピークアウト時期が2025年にずれたことで、以降は、東京五輪と時期を重ねた「人口減少要因説」はすっかり姿を消してしまった。

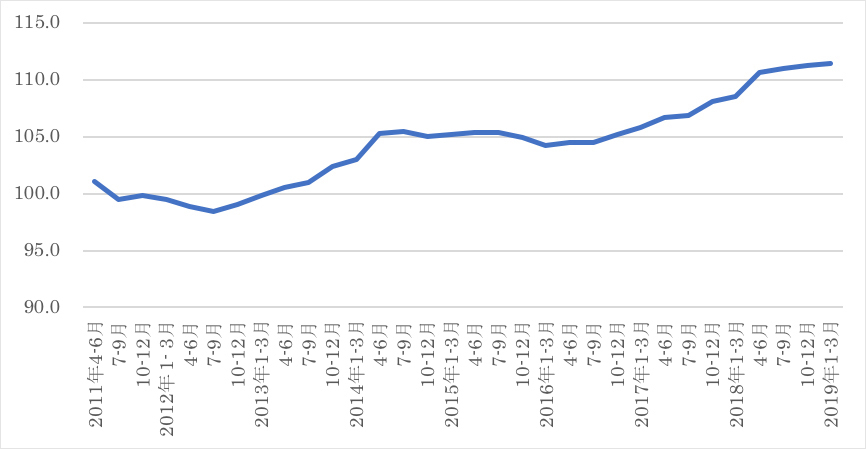

新築マンションにおいては、(1)の建築費相場が直接的に価格に影響する要素だが、図2を見る限り建築費相場は高止まったままだ(2019年9月時点で最新の2019年5月度は111.7)。

2019年も過半を過ぎて五輪関連の建設需要はほぼ終了したも同然だが、建築費相場に大きな変化が見られないのは、やはり建設業界の慢性的な人手不足が背景にあるからだろう。建設業従事者は1997年のピーク(約685万人)から2017年には約3割減少(約498万人)しており、さらに技能者の高齢化が進んでいることも業界の重石となっている。いずれも一朝一夕には解決困難な課題であり、建築費相場は五輪特需が終了したからといって容易に下落するようなものではない、ということだろう。

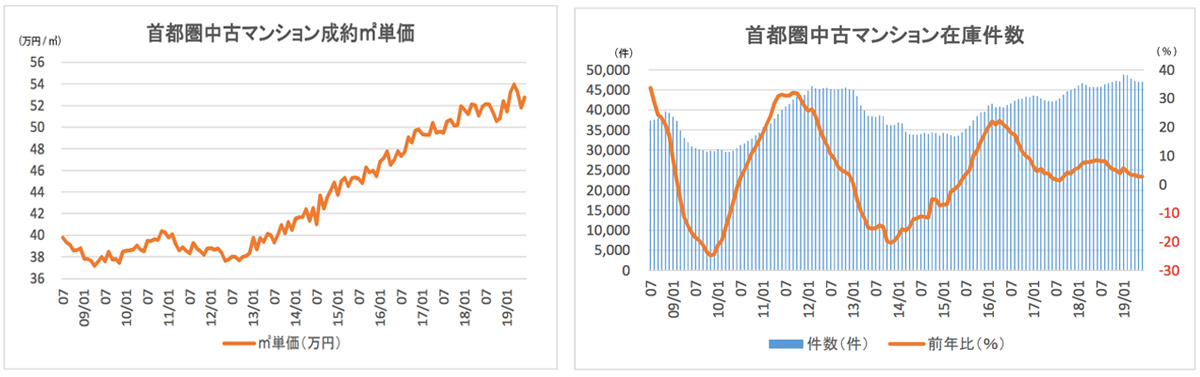

他方、(2)の説による「外国人売り」の影響を直接受けるのは中古マンション相場である。最新の中古マンション成約m2単価(図3左)を見ると、新築同様、今のところトレンドに大きな変化は見られない。

もともと外国人が東京五輪前に一斉に売りに出すと言われていた背景には、日本の不動産税制がある。不動産売却時の譲渡益への課税は、所有期間5年を超えると税率が下がる。外国人が大挙して東京のマンションを買ったのはアベノミクス初期の2013年~2014年頃であり、したがって、それらのマンションが2018~2019年頃に所有期間5年を超えることで一斉に売られるというのが「外国人売り要因説」だ。

ただ、もしそうならば2018年には外国人の売り抜けが始まっているはずで、実際に在庫件数(図3右)はじわじわ増えているが、それでも成約価格のトレンドが転換するほどの影響は見られない。

冷静に考えれば、値上がり益狙いの外国人投資家にとっては、一斉売りで相場が値崩れすると自分の利益が減るため、当然、値崩れを回避しながら売り抜こうとする力学が働くはずだ。

懸念された2018年以降~直近までの相場トレンドを見る限り、(2)の「外国人売り要因説」も、外国人投資家が右へ倣えと短絡的に行動する前提の極論の域を出ない、というのが筆者の素直な感想だ。

ここまで現実の価格相場データから、2019年上半期までは、新築、中古ともマンション価格の上昇トレンドに変化はないことを解説してきたが、今後、東京五輪までにトレンド転換が起こる可能性はもちろん否定できない。そこで、過去にマンション価格が「暴落」といえるほど急激に下落した時を振り返ってみた。具体的には、90年代初頭のバブル崩壊と2000年代半ばに発生した、いわゆる「ミニバブル」の崩壊である。

細かな分析は割愛するが、筆者が着目したのは、これら2つの現象に共通するのは、その時点で一般には想定外だった出来事がトリガーになったことだ。

90年代初頭のバブルでは、あまりにも過熱したバブルを沈静化させるため大幅な金融引き締め政策がとられた。それによって確かにバブルは沈静化したが、それまで半ば常識化していた、不動産価格は上がり続けるものという「土地神話」がひっくり返る事態となった。

また、2000年代のミニバブルでは、誰も想像しなかったリーマンショックという世界を揺るがす経済クラッシュが、バブル崩壊の端緒となった。

当然だが、想定できることには、あらかじめ備えることができるし、想定通りのことが発生してもショックは軽微であり、パニックは起こりにくい。前述の「(1)五輪建設特需がなくなる要因説」も「(2)外国人売り要因説」も、多くの人が容易に想定できたことである。

だからこそ、建設業界は五輪特需後も建築費相場が崩れないよう事前に対策でき、外国人投資家は自らの利益のために慎重に売り時、売り値を考えて行動できる。東京五輪の1年前に至ってもマンション価格の上昇トレンドが継続しているのは、多くの人が想定したことに備えて行動しているからではないだろうか。

今後、東京五輪までに、価格トレンドが下落に転じるとしたら、その原因はすでに語られている懸念とは異なる、想定外の出来事によるものだろう、と現実のデータを見て筆者は思うのだ。

想定外の出来事を想定するのは困難だが、できることは皆無というわけではない。実は、リーマンショック前も、アメリカではすでにサブプライムローン(住宅ローンの一種)の破たんが囁かれていて、結果的にそれがリーマンショックにつながったのだから、予兆はあったわけだ。

ただ、当時はアメリカのサブプライムローン破たんが、回りまわって日本のマンションのミニバブル崩壊につながるとは、誰も想像できなかっただけだ。そうした意味では、一見マンションとは無関係に見える世界の出来事にも注意を払うことは、想定外を想定するためにできる、数少ない行動のひとつかもしれない。

住宅ライター

1990年、京都大学工学部卒業、株式会社リクルート入社。2005年より住宅情報誌「スーモ新築マンション」「都心に住むbySUUMO」等の編集長を10年以上にわたり務め、2016年に独立。現在は住宅関連テーマの企画・執筆、セミナー講師などを中心に活動。財団法人住宅金融普及協会「住宅ローンアドバイザー」運営委員も務めた(2005年~2014年)。株式会社コトバリュー代表

物件を買う

物件を売る

エリア情報