「2020」といえば、一般には東京五輪が想起され、ワクワクして新年を迎えた人も多いだろう。しかし、不動産業界においては「2020」はある意味、鬼門の年ととらえる人も少なくない。というのは、本コラムでも何度か解説してきた通り、近年上昇を続けてきたマンション価格が、2020年に向けて下落あるいは暴落すると、この数年、さまざまなメディアで語られ続けてきたからだ。

現実には下落の兆候すら見られないまま、すでに2020年を迎えているのだが、はたして今後のマーケットに大きな変化はあるのか。2019年の振り返りを通じて、2020年のマンション市場を見立ててみよう。

2019年のマンション市場を振り返る

2019年の首都圏新築マンション平均価格は、本稿執筆時点のデータでは上半期の平均が6,137万円と、前年の5,871万円から約4.5%上昇しており、平均m2単価も前年の@86.9万円から@90.7万円に約4.4%上昇している。

図1を見ると、前年の2018年には価格は上げ止まったかに見えたが、2019年に再び上昇基調が明確になったといえる。さらに直近の2019年7~10月の平均価格は6,128万円、平均m2単価は@89.7万円(※)と上半期より若干低下しているが、このぺースでいくと2019年の通年では2018年の平均価格を上回るのはほぼ確実だ。

また、2019年は供給戸数の減少が目立っており、前年が年間37,132戸だったのに対し、2019年1月~10月の合計は21,551戸(月平均2,000戸強)で、残り2カ月で供給ペースが月間8,000戸レベル(1~10月期の約4倍)に急増しない限り、前年割れは必至だ。この供給戸数の大幅な減少が需給バランスを引き締め、2019年の価格上昇の一因となったのは間違いないだろう。

※不動産経済研究所発表の月次データから、トレンドを見るために4カ月間(7-10月)の平均値を筆者が独自に集計した数値。

一方、中古マンションの平均価格も新築同様、2019年は上昇トレンドが続いている。一般に中古は、それぞれの地域で新築より割安感がある価格設定がなされる。したがって、中古価格が新築価格のトレンドを追随するように推移するのは構造的な現象であり、新築価格が上昇を続けている限り中古価格もまた上昇し続ける。

ただ、2018年から2019年の上昇率でいえば、中古は約2.6%と前述した新築の上昇率より緩やかであり、2019年は中古のほうが相対的に検討しやすい1年だったと振り返ることができる。

ちなみに、巷で散々語られてきたマンション価格下落説のうち、特に中古価格の下落につながる最大の要因として挙げられていたのは、外国人の一斉売りだ。外国人による東京のマンションの大量買いはアベノミクス初期の2013年~2014年がピークだったが、それらが譲渡益課税の税率が下がる所有期間5年をすぎる2018年~2019年に一斉に売りに出されて中古相場が崩れる、とする推測である。

しかし、2018年以降、外国人売りは一定数あったのかもしれないが、相場が崩れるほどの影響はないまま2020年を迎えているのが現実だ。それもそのはずで、中古価格が新築価格の影響を受ける以上、新築価格が上昇し続けるなか、中古価格だけが先行して下がる現象は構造的に発生しにくいからだ。

また、五輪前に新築価格の下落を予想した説では、五輪特需後に建築費の相場が下がることを根拠に挙げたものが多かったが、建設工事費水準のデータ(図2)を見ると、五輪建設特需がほぼ終了した2019年9月時点で、下落の気配どころか2011年以降では最高水準に高止まっている。

その原因として、そもそも五輪関連建設需要の規模が単年では国内建設需要の1%程度でしかなかったことや、建設業界の慢性的な人材不足などが考えられるが、ともかく五輪特需云々も新築マンション価格にはほとんど影響がなかったことが示されたのが2019年だったといえるだろう。

2020年のマンション市場はどうなる

2019年の振り返りをふまえて、ここからは筆者が2020年のマンション市場に影響を及ぼす可能性があると考えている3つ事象について、解説していこう。

まず1つめは、2019年10月に実施された消費税増税の影響がどう出るか、だ。消費税増税は民間消費を中長期的に減退させることは、1997年、2014年の増税後の現実から明らかだ。民間消費がGDPの約6割を占める日本では消費は景気の命綱と言え、消費減退→景気悪化→企業業績低迷→国民所得減少という連鎖が発生すると、不動産を購入できる人が減りかねない。購入検討者の減少(需要減)は価格下落圧力として働くため、増税の影響の程度によっては、価格上昇に歯止めがかかる、あるいは価格下落に転じることもありうるわけだ。

実際に、増税直後の10月度家計調査(総務省)によると、1世帯あたりの消費費支出が前年同月比で5.1%も減少している。さらに2020年6月末にはポイント還元が打ち切られ、実質的な増税がもう一段進むことが、2020年後半のマンション市場に影響を及ぼす可能性も考えておかねばならないだろう。

2つめは、2019年秋以降続いている株高トレンドがいつまで続くかだ。一般に、株価は景気指標として先行性があるとされ、逆に不動産価格は遅行性があり、株価のトレンドに6カ月~1年程度遅れて追随すると言われる。この考え方からすると、少なくとも2020年上半期まではマンション価格の上昇トレンドは続くという予測が立つ。

また、株高は株式資産をもつ層の資産増加を意味するため、特に高額な不動産の売れ行きに影響しやすい。現在の首都圏マンション市場は、都心部の好立地に立つ高額物件が価格相場を引っ張っている面があり、株価が順調なうちはいいが、今後、株価が下落トレンドに転じるといずれ高額物件の売れ行き鈍化が始まり、それをきっかけに価格トレンドが転換する可能性がある。

現在の株高の背景には2020年11月に控える米大統領選に向けて米政府が景気維持のため金融緩和政策を再開させたことがある。現在の日本株は構造的に米国株と連動しやすいため、米経済の好調に日本の株価が支えられている側面がある。

ただし、前述の消費税増税が国内企業の業績を悪化させる影響が出始めると、日本株の下落圧力となるため、米経済の状況に関わらず日本株が下落トレンドに転換する可能性も否定できない。また、米中対立の今後の展開や11月の大統領選の結果も、株価を大きく左右する要因となるだけに、継続的に注視する必要がある。

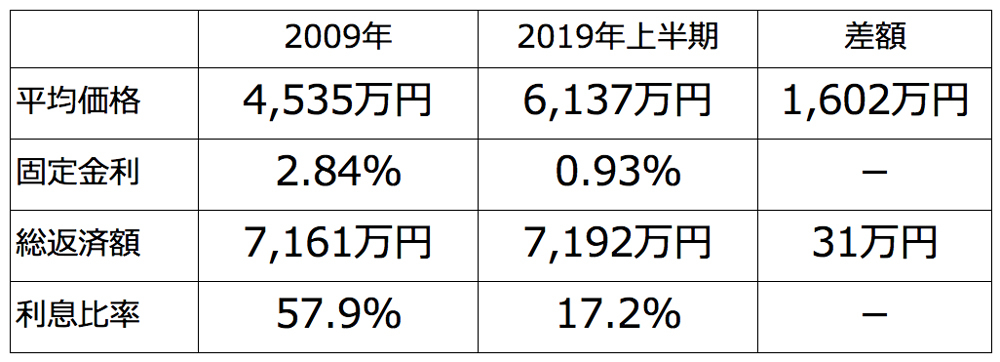

そして3つめは、住宅ローンの超低金利が2020年も継続するか、である。2016年に日銀がマイナス金利政策を採用して以来、現在まで史上最低の金利水準が続いているが、そのインパクトがどれだけのものか、正確に把握している人は少ないのではないかと思う。そこで過去10年で最も首都圏マンション平均価格が安かった2009年と最も高かった2019年(上半期)の価格と金利を比べてみた(表3)。

2009年から2019年上半期まで、平均価格は1,600万円以上も上昇しているが、その間、固定金利型住宅ローンのフラット35の金利は2%近く低下している。両年の平均価格を全額それぞれの金利で借り入れた場合、実は総返済額では2009年と2019年の差はわずか31万円に圧縮されるのだ。言い換えれば、現在の超低金利は1,600万円以上の価格差をほぼ帳消しにするほどのインパクトがある、ということだ。

近年のマンション価格の大幅上昇をうけて、そもそも購入することを躊躇する人も大勢いるだろう。しかし、住宅購入者の大半は住宅ローンを利用すると考えると、現実に価格が上昇してから買った人の総負担額は、大して増えていないのだ。

逆に言えば、超低金利によって購入者の実質的な負担額が、価格がはるかに安かった10年前と大差がないという実態があったからこそ、マンションは売れ続け、価格も上昇し続けることが可能だった、と筆者は考えている。

そして気になる2020年も、超低金利は続くと筆者は見ている。理由は、日銀がマイナス金利政策やゼロ金利政策を転換し、金利が上昇するには相当に力強く景気が回復することが必要だが、2020年は消費税増税の直後だけに、むしろ景気が悪化する可能性のほうが高いと思うからだ。また、五輪後は一時的に景気が低迷することが過去の開催国でたびたび発生している事実も、筆者の考えを補強する。

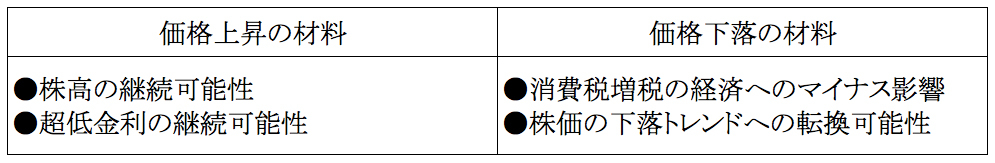

では、最後にここまでの内容を整理しておこう。

筆者はマンション市場の未来を予測することはできないが、想定されるさまざまな事象に応じて、それぞれどのような変化が起きそうかは、あらかじめ推察することはできる。2020年は、表4にまとめた事象がどう転ぶか次第で、マンション市場にどのような変化が起きても不思議ではないが、何が起きても、起こらなくても、冷静に対処できる備えをするための一助として、本稿を参考いただけたら幸いだ。

住宅ライター

1990年、京都大学工学部卒業、株式会社リクルート入社。2005年より住宅情報誌「スーモ新築マンション」「都心に住むbySUUMO」等の編集長を10年以上にわたり務め、2016年に独立。現在は住宅関連テーマの企画・執筆、セミナー講師などを中心に活動。財団法人住宅金融普及協会「住宅ローンアドバイザー」運営委員も務めた(2005年~2014年)。株式会社コトバリュー代表

物件を買う

物件を売る

エリア情報