不動産のマスターリース契約は、オーナーが管理業務の負担を減らしながら、安定した賃料収入を得られる仕組みです。しかし、契約内容によっては賃料減額や解約の制約があるため、注意点を理解しておくことが重要です。

本記事では、マスターリース契約の基本から種類の違い、メリット・デメリット、契約時にチェックすべきポイントまで詳しく解説します。契約を結ぶ前にしっかりと知識を身につけ、最適な選択をしましょう。

なおノムコム・プロでは、会員登録者限定で「4つの特典」をご用意しており、不動産投資を始めたい方や保有物件の運用を見直したい方に役立つ情報やサポートを提供しています。不動産投資にご興味のある方は、下記リンクからお気軽にご登録ください。

目次

マスターリース契約の基礎知識

マスターリース契約とは、不動産オーナーが物件を不動産管理会社(サブリース業者)へ一括で貸し出し、サブリース業者が入居者に転貸する仕組みです。この契約を活用すると、オーナーは管理業務の負担を軽減しながら、賃料収入を得ることができます。しかし、他の管理方法とどう違うのか、どのようなリスクがあるのかを理解しておくことが重要です。ここでは、マスターリース契約の基本を解説し、他の管理方法との違いを詳しく見ていきます。

マスターリース契約とは?基本的な仕組み

マスターリース契約は、オーナーがサブリース業者に物件を一括で貸し出し、そのサブリース業者が第三者に転貸する仕組みの契約です。

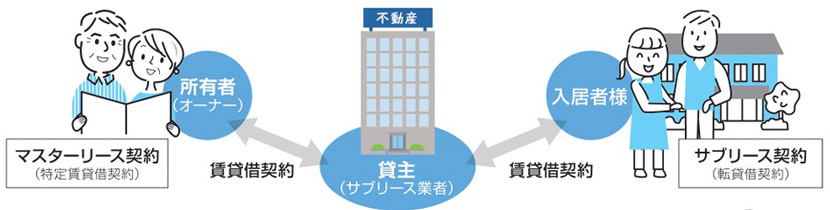

引用:賃貸住宅経営 (サブリース方式)をお考えのみなさま|国土交通省

この契約を活用することで、オーナーは直接入居者との契約をせずに賃料収入を得ることが可能です。また、管理業務の手間を省きながら、安定した収益を確保しやすくなります。

【契約の流れ】

1. オーナーがサブリース業者と契約を結ぶ

2. サブリース業者が物件を借り上げ、入居者に転貸する

3. 入居者がサブリース業者に家賃を支払う

4. サブリース業者がオーナーに賃料を支払う(契約内容によって賃料の保証額が異なる)

サブリース契約とは、業者と入居者の契約のこと

まず、サブリース契約とマスターリース契約は混合されがちなため、両者の棲み分けを明確にします。結論から言うと、それぞれが異なる契約形態というわけではなく、「一つのスキームの中のどの範囲を指しているか」の違いです。

引用:賃貸住宅経営 (サブリース方式)をお考えのみなさま|国土交通省

上図の通り、マスターリース契約とは所有者(オーナー)とサブリース業者の契約、一方でサブリース契約とはサブリース業者と入居者の契約の範囲を指します。

なお、サブリース業者が所有者に対し説明を行う際、図のスキーム全体を指して「サブリース契約」と呼ぶ場合があります。正確な表現ではありませんが、オーナーに対して理解を容易にするための説明です。

管理委託や自主管理との違い

マスターリース契約以外の管理方法として、管理委託と自主管理が挙げられます。管理委託とは、物件の管理の義務・権限はオーナーが担ったまま、管理業者に委託する形式です。手数料は一般的にマスターリース契約より安く抑えられる一方で、空室や家賃滞納のリスクはオーナーが負うほか、修繕の費用もオーナーが負担します。

自主管理は管理会社に委託せず、全ての業務をオーナー自身が実施する形式です。管理手数料がかからないぶん、不動産の収益を最大化できますが、業務負担が大きいため専業の投資家やベテランの投資家向けの手法です。

三者の違いを下表にまとめました。

| マスターリース契約 | 管理委託 | 自主管理 | |

|---|---|---|---|

| 契約の主体 | オーナーとサブリース業者 | オーナーと管理業者 | なし |

| 賃料の支払い | サブリース業者がオーナーへ一定額支払う | 管理業者が入居者から徴収し、オーナーへ支払う | 入居者がオーナーへ支払う |

| 管理手数料 | 高いことが多い | 比較的低いことが多い | かからない |

| リスク | 賃料減額・解約リスク | 空室リスク・家賃滞納リスク | 空室リスク・家賃滞納リスク |

| 管理負担 | ほぼなし | オーナーが修繕・管理を行う | オーナーが修繕・管理を行う |

どれを選ぶべきかは、オーナーがどこまで管理業務に関わりたいかによります。自主管理は最も自由度が高く、手数料が不要な反面、手間がかかる点がデメリットです。一方、マスターリース契約は管理業務の負担が軽減される代わりに、賃料の減額リスクを考慮する必要があるほか、一般的に管理手数料も高額に設定されます。管理委託の場合は手離れよく、手数料も比較的抑えながら運用ができますが、物件のリスクそのものは自主管理同様オーナーに帰属します。

マスターリース契約の種類と特徴

マスターリース契約には、大きく分けて 「賃料固定型」 と 「実績賃料連動型(パススルー型)」 の2種類があります。どちらの契約を選ぶかによって、オーナーが得られる収益やリスクの度合いが変わるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 賃料固定型 | 契約時に賃料が決まり、契約期間中は変動しない | 安定した収入が得られる | 市場の賃料が上がっても収益は増えない |

| 実績賃料連動型 (パススルー型) |

市場の家賃変動に応じて、オーナーの賃料も変動する | 賃料上昇時に収益が上がる | 空室リスクがあるため、賃料が減る可能性もある |

種類1.賃料固定型

賃料固定型マスターリースとは、契約時に設定した賃料を、契約期間中は変動なしで受け取れる契約です。オーナーは、空室や市場の家賃変動の影響を受けずに安定した収入を得られるため、リスクを抑えたい人に向いています。

| メリット | ・安定収益を確保できる →市場が下落しても、契約期間中は一定の賃料が支払われる ・空室リスクを軽減できる →物件が満室でも空室でも、決まった賃料が受け取れる |

|---|---|

| デメリット | ・市場の家賃が上昇しても収益は増えない →賃料が固定されているため、家賃が上がってもオーナーの収入は増えない ・契約更新時に賃料を下げられる可能性がある →途中で市場価格が下がった場合、契約更新時に賃料減額を求められることがある |

種類2.実績賃料連動型(パススルー型)

実績賃料連動型(パススルー型)とは、市場の賃料変動に応じて、オーナーが受け取る賃料も変動する契約です。一般的に、入居者からの家賃収入に対して一定の割合(例:90%)をオーナーに還元する仕組みが採用されます。

| メリット | ・市場賃料の上昇を収益に反映できる →景気が良くなり家賃が上がると、オーナーの収益も増える ・柔軟な収益構造を持てる →市場動向に応じた運用が可能になるため、リスクを取れる投資家向けの契約として適している |

|---|---|

| デメリット | ・空室リスクがオーナー側にある →入居者がいない場合、その分の収益はゼロになる ・市場が下落すると収益も減る →賃料相場が下がると、オーナーの賃料収入も減る |

賃料固定型と実績賃料連動型(パススルー型)の比較

| 賃料固定型 | 実績賃料連動型 | |

|---|---|---|

| 収益の安定性 | 高い(固定) | 低い(市場変動あり) |

| 空室リスク | ほぼなし(サブリース業者負担) | あり(オーナー負担) |

| 市場の影響 | 受けにくい(安定) | 受けやすい(リスクあり) |

| 契約更新時の賃料交渉 | あり(減額の可能性) | なし(市場変動) |

オーナーがどちらを選ぶべきかは、「安定収入を取るか、市場の成長を活かすか」 によって変わります。安定収入を求めるなら「賃料固定型」、市場の家賃上昇を狙うなら「実績賃料連動型(パススルー型)」が適しています。

マスターリース契約のメリット

マスターリース契約を活用するメリットは、主に次の3つです。

1. 契約が1本で手間がかからない

2. 相続税の節税効果が期待できる

3. 安定した賃料収入が得られる可能性がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

メリット1.契約が1本で手間がかからない

マスターリース契約では、オーナーはサブリース業者と契約を結ぶだけで済みます。入居者ごとに契約を結ぶ必要がないため、手続きがシンプルになり、契約管理の負担が軽減されます。

また、日常の管理業務も業者が代行するため、オーナーが直接入居者対応をする必要がありません。例えば、家賃の回収、クレーム対応、修繕手配などはすべて管理会社が行います。不動産投資をしながら本業を持つ人にとって、管理の手間を大幅に省ける点は大きなメリットです。

メリット2.相続税の節税効果が期待できる

2つ目は、マスターリース契約を活用することで、不動産の相続税評価額を下げる効果が期待できる点です。一般的に、賃貸物件として貸し出されている不動産は、自用地(自分で使う土地)よりも評価額が低くなるため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

特に、賃貸住宅として活用することで「貸家建付地」として評価され、土地の評価額が下がります。これにより、将来的に相続が発生した際に、相続税の圧縮が可能になるのです。評価額は物件が賃貸用途で100%稼働している場合に最も低く見積もられます。逆に、一部をオーナー自身や家族が居住用途で利用している場合や、賃貸部分に空室がある場合には、その部分が賃貸用途で稼働しているとみなされないため、節税効果が低くなります。

マスターリース契約を締結している場合、実際の物件の入居率に関わらず、入居率を「100%」で計上できるため、評価額を最も下げ、節税効果を最大化できます。

例えば、Aさんが1億円の土地を所有し、マスターリース契約を活用して賃貸物件として貸し出した場合、相続税評価額が30%ほど下がるケースもあります。ただし、具体的な節税効果は物件の立地や契約内容によるため、専門家と相談しながら進めることが重要です。

メリット3.安定した賃料収入が得られる可能性がある

賃料固定型のマスターリース契約を選べば、契約期間中は一定の賃料を受け取ることができます。これにより、市場の賃料が変動しても、オーナーの収入は安定します。

例えば、市場が低迷して家賃が下落しても、契約で定められた賃料が保証されるため、長期的な資産運用を計画しやすくなります。また、空室が発生しても管理会社が一定の賃料を支払うため、収益がゼロになるリスクを回避できます。

ただし、周辺賃料が下落しても賃料が下がらない一方で、上昇しても賃料は上がらない点についても理解しておく必要があります。

また、契約更新時には賃料の見直しが入ることもあるため、長期契約を結ぶ際には更新条件をしっかり確認しておくことが重要です。

マスターリース契約のデメリットとリスク

マスターリース契約には多くのメリットがある一方で、注意すべきリスクもあります。特に、「賃料の保証範囲」「契約解除の制約」「修繕費の負担」などは、契約前にしっかり確認しておくべきポイントです。ここでは、代表的なデメリットとリスクを3つ紹介します。

1.賃料は完全に保証されない

賃料固定型のマスターリース契約は、安定した賃料収入を得られる仕組みですが、必ずしも「契約時の賃料がずっと保証される」わけではありません。

例えば、契約期間中に市場の賃料相場が下がった場合、サブリース業者が賃料の減額を求めてくるケースがあります。また、契約更新時には、業者が「賃料の引き下げ」を条件に契約を継続することもあります。

さらに、サブリース業者の経営状況が悪化した場合や経営破綻した場合、賃料の支払いが滞るリスクもあるため、業者の経営基盤がしっかりしているかどうかも重要な判断基準となります。

例えば、シェアハウス「かぼちゃの馬車」は当初の想定通りの入居者が集められず、運営会社の株式会社スマートデイズがサブリース賃料をオーナーに支払えなくなり、経営破綻しました。かぼちゃの馬車はその他にも構造的な問題を多く抱えた極端な事例ではありますが、マスターリース契約が確実な収益を永続的に保証するものではない実例です。

2.契約解除の制約と注意点

マスターリース契約は長期間の契約が前提となることが多く、オーナー側からの途中解約が難しいケースが多いです。契約内容によっては、解約時に高額な違約金が発生する場合もあります。

例えば、契約時に「オーナー側の都合で解約する場合は◯年分の賃料を違約金として支払う」といった条件が盛り込まれていることがあります。そのため、契約前に「解約条件」「違約金の有無」「解約通知の期限(6ヵ月前通知など)」をしっかり確認することが重要です。

また、業者側が解約を求める場合、オーナーが想定していた契約期間よりも早く終了する可能性があります。これにより、突如として別の管理会社を探したり、オーナー自身で管理せざるをえなくなったりといったリスクもあるため、契約時の条項は細かくチェックしましょう。

3.修繕費の負担がかかる可能性がある

マスターリース契約では、専有部分の修繕やエアコン・給湯器の交換など物件の維持管理はサブリース業者が行うものの、建物自体の大規模修繕費はオーナーが負担するケースが一般的です。

例えば、築年数が経過した物件で外壁補修や屋根の修繕が必要になった場合、その費用をオーナーが負担しなければならない場合があります。契約書に「修繕の負担範囲」が明記されていない場合、後から予想外の修繕費を請求されることもあるため、契約前に次の点を確認しておきましょう。

● 業者が負担する修繕の範囲(エアコン、給湯器の交換など)

● オーナーが負担する修繕の範囲(外壁・屋根・共用部分の修繕など)

● 修繕のタイミング(どの時点で修繕が必要かを確認)

例えば、築20年以上の物件を所有している場合、今後の修繕費用を見積もり、マスターリース契約の期間内でどれくらいのメンテナンスコストがかかるのかを計算しておくことが重要です。

マスターリース契約の重要事項説明と契約時のチェックポイント

マスターリース契約を結ぶ際には、「契約の内容をしっかり理解すること」が何よりも重要です。契約後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、契約時に必ず確認しておくべきポイントを解説します。

重要事項説明とは?必ず確認すべきポイント

マスターリース契約を結ぶ際には、不動産業者から「重要事項説明」を受けることが義務付けられています。この説明では、契約に関する重要な条件やリスクが明示されるため、内容をよく理解したうえで契約しましょう。

| 契約期間と更新のルール | 何年契約なのか、更新時に賃料は見直されるのか? |

|---|---|

| 賃料の変更条件 | 市場環境の変化で賃料が変わるのか、減額の可能性は? |

| 賃料の変更条件 | 市場環境の変化で賃料が変わるのか、減額の可能性は? |

| 解約時の違約金や条件 | オーナー側・業者側の解約条件はどうなっているか? |

| 修繕費や管理費の負担範囲 | どこまでがオーナー負担なのか、事前に明確化されているか? |

| 契約解除やトラブル時の対応 | もし業者が倒産した場合、契約はどうなるのか? |

重要事項説明を受ける際には、「よくわからない項目があったら質問する」「契約書にない口約束は信じない」といった姿勢が大切です。

契約期間の設定と更新・解約の条件

マスターリース契約は、10〜30年の長期契約が一般的です。そのため、契約期間や更新時のルールをしっかり確認しておく必要があります。

| 契約期間 | 何年間の契約なのか?更新の条件は? |

|---|---|

| 更新時の賃料見直し | 市場に応じて賃料が変わるのか、固定なのか? |

| 解約条件 | 途中解約は可能か?違約金は発生するのか? |

例えば、契約書に「契約期間20年」と記載があっても、契約満了時にオーナー側の都合で解約できるとは限りません。業者側が契約更新を希望し、オーナーが解約を希望しても、違約金が発生するケースもあります。

また、契約更新時に「賃料を引き下げないと更新しない」と業者から求められることもあります。そのため、「更新時にどのような条件で賃料を見直すのか」は、契約前に明確にしておくことが重要です。

信託活用によるリスク管理のポイント

マスターリース契約のリスクを軽減する方法の一つに、「信託の活用」があります。信託を活用することで、次のようなメリットがあります。

● オーナーの資産を保護できる

→物件が信託財産として管理されるため、契約の透明性が高まる

● 業者の倒産リスクを軽減できる

→サブリース業者が倒産しても、契約が継続できる可能性がある

● 賃料の管理が適切に行われる

→信託銀行などが仲介することで、契約条件が守られやすい

例えば、「マスターリース契約+信託スキーム」を導入すれば、業者が倒産しても、オーナーが直接入居者から家賃を回収できる仕組みを作ることが可能です。これは、特に長期契約を結ぶ際に有効な手段となります。

ただし、信託の利用には費用がかかる場合もあるため、事前に詳細を確認し、ご自身にとって最適なスキームを選ぶことが重要です。信託活用にご興味のある方は、下記から売出し中の信託受益権の物件情報もご覧ください。

不動産信託受益権 物件特集

マスターリース契約を活用する際のポイント

マスターリース契約は、不動産オーナーにとって管理の手間を軽減し、安定した収益を得るための有効な手段ですが、契約の種類や条件によって得られるメリットやリスクが大きく変わります。ここでは、マスターリース契約を上手に活用するためのポイントを解説します。

どのような人にマスターリース契約が向いているか?

マスターリース契約は、特に次のような人に向いています。

● 本業があり、不動産管理に時間を割けない人

→入居者募集や管理業務を業者に委託できるため、手間をかけずに不動産投資ができる

● 相続税対策を考えている人

→賃貸物件として活用することで、不動産の評価額を下げ、相続税の圧縮が期待できる

● 安定収入を重視する投資家

→賃料固定型の契約を選べば、市場の変動に影響されず、安定した収益を得ることが可能

● 長期的な資産運用を考えている人

→長期契約を結ぶことで、継続的な収益確保が可能になる

一方で、すでに不動産経営のノウハウがあり、細かい運用をしたい人にとっては、自由度が低くなる可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。

契約後に注意すべき運用ポイント

マスターリース契約を結んだ後も、次のような点に注意しながら運用を続けることが大切です。

● 市場の変化を定期的にチェックする

→周辺の賃料相場と比べて、契約賃料が適正かどうかを確認し、必要に応じて見直しを検討する

● 業者の経営状況を把握する

→サブリース業者の経営悪化により、支払い遅延や契約条件の変更リスクが発生する恐れがある

● 修繕計画を立てておく

→物件の維持管理にかかるコストを事前に見積もり、大規模修繕のタイミングを把握しておく

● 契約更新時に交渉の準備をする

→賃料見直しの際に、業者と適正な条件で交渉できるように市場データを集めておく

マスターリース契約を結んだ後も、市場の賃料相場を定期的にチェックし、契約更新時に業者と交渉を行うことで、賃料減額を回避しやすくなります。

マスターリース契約を理解して最適な選択を

マスターリース契約は、不動産オーナーにとって管理負担を軽減し、安定した収益を得るための有効な手段です。

ただし、契約内容によっては 賃料減額リスクや契約解除の制約、修繕費の負担などのデメリットもあるため、契約前にしっかりと内容を確認することが重要です。契約期間、賃料改定の条件、修繕負担の範囲、業者の信用力などを事前にチェックし、自分にとって最適な条件で契約を結びましょう。

また、契約後も市場の変化や業者の経営状況を定期的にチェックし、契約更新時の交渉を行うことで、より良い条件を維持できます。リスクを理解したうえで、マスターリース契約を活用し、安定した不動産経営を目指しましょう。

なおノムコム・プロでは、会員登録者限定で「4つの特典」をご用意しており、不動産投資を始めたい方や保有物件の運用を見直したい方に役立つ情報やサポートを提供しています。不動産投資にご興味のある方は、下記リンクからお気軽にご登録ください。