ほとんどの不動産売買の案内には「仲介手数料」の記載があります。「仲介手数料」は、不動産仲介会社が不動産の売買取引を仲介し、売買が成立した場合に支払う手数料です。「不動産仲介会社に支払うもの」というのはなんとなく、分かっていても、「どのような手数料なのか」「どの程度支払うものなのか」「誰が支払うものなのか」など、よく分からない方も多いでしょう。そこでこの記事では、宅建士が、不動産を売買する際の仲介手数料について、早見表や相場を交えて解説し、仲介手数料以外にかかる費用についても解説します。

<<カンタン60秒入力!不動産無料査定で価格をチェックしてみる>>

1. 仲介手数料は、不動産の売買や賃貸における成功報酬

不動産の売買を不動産仲介会社に依頼して、売買契約が成立すると、不動産仲介会社に「仲介手数料」を支払う必要があります。

1-1.仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬

仲介手数料とは、簡単に言えば「不動産仲介会社に支払う成功報酬」です。ほとんどの方が、不動産を売却したり購入したりする場合に、不動産仲介会社に依頼をするでしょう。

不動産仲介会社は依頼を受けると、広告を出したりその不動産に興味を持った人におすすめをしたりと、売却をするための活動をします。そして「買いたい」という人がいた場合には、売主と買主の仲介に入って手続きを進めます。このような活動に対して支払う報酬が「仲介手数料」です。

1-2.売主(貸主)と買主(借主)双方が仲介手数料を支払う

売買取引の場合、仲介手数料は売主・買主双方が支払います。仲介手数料は、自分が売主・買主どちらであっても必要であり、その金額は基本的に不動産の売買価格の約3%です。

売主側にも買主側にも不動産仲介会社が付いている場合には、不動産仲介会社は自分がサポートしている当事者から仲介手数料をもらいます。これが「片手仲介」です。

一方、売主と買主の双方を1社の不動産仲介会社が仲介する場合には、その不動産仲介会社が売主と買主の双方から仲介手数料をもらいます。これが「両手仲介」です

1-3.さまざまな事務手続の代行費用も含んでいる

不動産仲介会社の役割は、売買活動だけではなく、売買契約を成立させ、引渡しを完了するまでに以下のことなども行います。

- 募集広告の掲載

- 現地案内の立会

- 契約条件の調整

- 契約書類の作成

- その他事務手続き

仲介手数料には、上記のような事務手続きを代行する費用も含まれているのです。

1-4.法定されているのは仲介手数料の上限額

仲介手数料は宅建業法で上限が決まっているだけで、両者の合意があれば安くしても0円(無報酬)であっても法律上は問題ありません。ただし、売買・賃貸のいずれも媒介契約(売主買主・貸主借主の仲介業務に関する契約)や支払承諾書などの締結に際し、あらかじめ法定上限を超えない範囲で報酬額について当事者と合意しておく必要があります。

1-5.個人間取引や業者買取では仲介手数料不要

不動産会社を介さず、貸主と借主が直接契約を結ぶ場合、仲介手数料は発生しません。例えば、個人所有の中古戸建てを別の個人へ直接売却するような場合や、不動産会社が買主となって不動産会社へ直接売却する「買取」の場合も仲介手数料は不要です。

個人間での売買は費用が安く済みますが、不動産仲介会社が不在のため、以下のリスクを自己責任で解決しなくてはなりません。

- 売買金額の相場や妥当性が分からない

- 法令に関する調査がされていない

- 土地の測量や隣地境界が曖昧かもしれない

- 住宅ローンが組めない可能性が高い

- 売買契約書の内容が不充分かもしれない

- 不動産の不具合責任の所在が分からない

- 法令違反で建替ができないかもしれない

- 代金支払や物件引渡が行われないかもしれない

2. 仲介手数料の計算方法と早見表

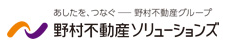

売買・賃貸の仲介手数料には法律上の上限が設けられており、具体的な計算方法・早見表・計算シミュレーションは以下の通りです。 すべて、消費税込みの総額表示でお伝えします。

2-1. 売買取引の仲介手数料

売買取引の売買額に応じた仲介手数料率の上限は以下の表の通りです。

|

不動産の売買額 |

仲介手数料率の上限 (税込) |

|

(1)200万円以下の部分 |

5.5% |

|

(2)200万円超400万円以下の部分 |

4.4% |

|

(3)400万円超の部分 |

3.3% |

多くの不動産仲介会社は、上記の仲介手数料率の法定上限で計算した金額を仲介手数料として請求しています。仲介手数料の計算方法は、少し分かりにくいため、具体例で見ていきましょう。

売買額100万円の場合

(1)100万円 × 5.5% = 5.5万円 合計5.5万円

売買額300万円の場合

(1)200万円 × 5.5% = 11万円

(2)100万円 × 4.4% = 4.4万円 合計15.4万円

売買額1,600万円の場合の仲介手数料

(1)200万円 × 5.5% = 11万円

(2)200万円 × 4.4% = 8.8万円

(3)1,200万円 × 3.3% = 39.6万円 合計59.4万円

上記のように、売買額の段階ごとに、適用される仲介手数料率(パーセンテージ)をかけて計算します。

なお、売買額400万円を超えて成約した場合、仲介手数料の法定上限額は以下の速算式で簡単に計算できます。

|

【仲介手数料=売買額 × 3.3%+6.6万円】って何? 不動産の売買額が 400 万円を超える場合、 (200万円 × 5.5%) + (200万円 × 4.4%) + ([売買額 - 400万円] × 3.3%) となります。上記の例で見ると、以下のような式になります。 (200万円 × 5.5%) + (200万円 × 4.4%) + ([1,600万円 - 400万円] × 3.3%) 算数的な話になりますが、上記の式は以下のように組み替えられます。 (200万円 × 3.3%) + (200万円 × 3.3%) + (200万円 × 3.3%) + ([売買額 - 400万円] × 3.3%) → (売買額 × 3.3%) + (200万円 × 3.3%) → (売買額 × 3.3%) + 6.6万円 つまり、どのような売買額であっても 400 万円を超える場合には 【(売買額 × 3.3%+6.6万円】 となるのです。 そして、エリアにもよりますが売買額が 400 万円以下となる不動産はあまり見られないので、【売買額 × 3.3%+6.6万円】 と覚えておくと良いでしょう。 |

速算式を使えば、前述の売買額1,600万円の場合は 1,600万円 × 3.3% + 6.6万円 = 59.4万円 になります。

売買の仲介手数料の金額イメージは、以下の簡単早見表をご参照ください。

仲介手数料の簡単早見表(売買、法定上限額)

|

不動産の売買額 |

仲介手数料(税込) |

|

2,000万円 |

72.6万円 |

|

3,000万円 |

105.6万円 |

|

4,000万円 |

138.6万円 |

|

5,000万円 |

171.6万円 |

|

6,000万円 |

204.6万円 |

|

7,000万円 |

237.6万円 |

|

8,000万円 |

270.6万円 |

仲介手数料を計算する際は、税抜きの売買額に対して、仲介手数料率をかけることが重要です。

例えば、不動産の売主が不動産会社や建売業者、マンションデベロッパーなどの場合、売買額は消費税を含んでいます。そのため、まず消費税を除いた不動産だけの価格を計算して、そこに仲介手数料率をかけて計算しなくてはなりません。宅建業者が売主の場合として以下の例をご参照ください。

(例)建売住宅5,000万円(土地価格:3,460万円、税込建物価格:1,540万円)の場合

まずは、建物の税抜価格を計算します。

1,540万円 ÷ 1.1 = 1,400万円

この税抜建物価格に、常に非課税である土地価格を加えると建売住宅全体の税抜価格が分かります。

1,400万円 + 3,460万円 = 4,860万円

この建売住宅全体の税抜価格に対して速算式を適用して計算します。

4,860万円 × 3.3% + 6.6万円 = 166.98万円

このとき、建売住宅5,000万円のまま速算式で計算した場合の仲介手数料は171.6万円になり、正しい法定上限額166.98万円を超えてしまいます。

166.98万円を超えて請求した場合、その建売業者は宅建業法に違反したことになり、罰則(100万円以下の罰金や1年以下の懲役が科される可能性あり:宅地建物取引業法80条、同82条2号)の対象になります。

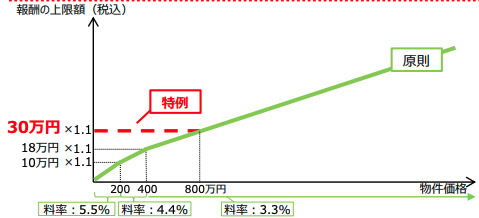

2-2.賃貸取引の仲介手数料

賃貸においても、不動産仲介会社は物件を探している方に合う物件を探して、賃貸借契約の締結から入居までのサポートをし、その対価として仲介手数料を受け取ります。

賃貸の仲介手数料は、宅建業法に基づき「貸主と借主の双方に対して、税抜月額家賃の半額および消費税(家賃の0.55倍)を上限とする」と定められています。

ただし、実際には借主が家賃の1.1倍(家賃1ヵ月+消費税)の仲介手数料を支払うこともよくあります。当該依頼者の承諾を得ている場合は、貸主と借主のどちらか片方から月額家賃の1.1倍までの仲介手数料を受け取れる規定によります。

賃貸の仲介手数料の金額イメージは、以下の簡単早見表をご参照ください。

仲介手数料の簡単早見表(賃貸、法定上限額)

|

不動産の家賃 |

仲介手数料(税込) |

|

10万円 |

5.5万円 |

|

15万円 |

8.25万円 |

|

20万円 |

11万円 |

仲介手数料を計算する際は、税抜の家賃に対して仲介手数料率をかけることが重要です。

2-3.仲介手数料の法定上限額には例外(特例)がある

築年数が古く価格が安い(低廉)空き家は建てられた当時と現在では法令が異なることもあり、総じて法令や権利関係の調査が難しいことがほとんどです。その仕事量やリスクの割に仲介手数料が少額であるため、宅建業者がビジネスとして古い空き家を扱いづらい現状があります。

そこで、低廉な空き家に関する売買や賃貸の仲介手数料上限額を見直し、低廉な空き家を不動産会社がビジネスとして扱いやすく、流通が促進されるよう以下の法改正(令和6年6月公布7月1日施行)がなされました。

<売買:低廉な空き家等の媒介の特例>

物件価格が800万円以下の低廉な空き家等については、媒介(仲介)に要する費用が高額になることを考慮して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)。

<賃貸:長期の空き家等の媒介の特例>

現に長期間使用されていない、または将来にわたり使用の見込みがない長期の空き家等については、媒介に要する費用を勘案して、貸主から原則による上限を超えて報酬を受領できる(1ヵ月分の2.2倍が上限)。

3. 仲介手数料の支払時期と支払方法

仲介手数料を支払うタイミングは、不動産仲介会社によって2つのパターンがあります。売買は契約時半金・決済時半金の2回払い、賃貸は決済時に一括払い、いずれも現金で支払うのが一般的です。

4. 仲介手数料以外に発生する費用

不動産の売買には、仲介手数料以外にも、さまざまな費用が発生します。仲介手数料以外に発生する主な費用を見ていきましょう。

4-1.登記費用(税金・司法書士への依頼費用)

不動産の売買をした場合、不動産の名義を売主から買主へ変更する必要があります。この手続きを「登記」と言います。登記をする際は、「登録免許税」という税金がかかります。登記の原因(売買・贈与・相続など)によって税率は異なりますが、売買の場合の登録免許税は原則として【固定資産税評価額×2%】です。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円の場合には、20万円の登録免許税がかかります。登録免許税には軽減措置が設けられて税率が1.5%になるなど原則とは異なる場合がありますが、登記申請を代行する司法書士が軽減措置適用後の登録免許税を計算してくれるので安心です。

関連記事【所有権移転登記にかかる費用は?内訳や節約のポイント、手続きも解説】

関連記事【不動産登記とは?費用は?自分でもできる?宅建士が詳しく解説】

4-2.引越し費用

売却した不動産から、購入した不動産へ引越しする場合、引越し費用もかかります。引越し費用は、家具・家電の量、引越し先との距離、シーズン、曜日や六曜、セルフ梱包や解梱、スケジュール、不動産会社との提携などによって異なります。相見積もりをしてくれるサイトなどもありますので、すぐに1社に決めず必ず相見積もりをとりましょう。

4-3.建物のインスペクションや解体費用

更地で引渡すとして販売した場合には、土地の上に古家が建っているなら建物の解体費用がかかります。解体費用の単価は、木造建築の場合で坪単価5万円程度。一般的な一戸建ての坪数は30〜40坪ですので、150〜200万円程度が解体費用の相場です。

ただし、実際の売買においては、解体費用をあらかじめ見積もったうえで、その分を差し引いた価格で売買し、買主が解体するケースも多いです。

また、売却活動前もしくは売買契約前にインスペクション(建物調査)を行う場合があります。インスペクションとは、建築士などの専門家が建物の状態を総合的に調査・診断することで、基礎・外壁・屋根・設備などに損傷や劣化、耐震性や漏水リスクなどの項目をチェックし、問題点や補修の必要性を報告書にまとめます。

4-4.手付金

不動産の売買契約締結時には、買主が売主に対して売買代金の一部である手付金を支払うのが一般的です。手付金は一般的には不動産売買価格の5〜10%程度です。手付金は契約が成立した証拠であり、買主が手付金を放棄もしくは売主が手付金の倍額を支払えば、売買契約を解除できます。

5. 仲介手数料のトラブルを避けるポイント

仲介手数料の金額や支払い方法などを巡ってトラブルになるケースもあります。以下のことに注意しましょう。

5-1.仲介手数料額を事前に確認しておく

仲介手数料の金額は売買額をもとに計算するため、正確な金額が分かるのは売買額が確定してからとなりますが、おおよその金額はあらかじめ確認しておくのがいいでしょう。媒介契約書(不動産仲介会社に仲介を依頼する契約書)支払承諾書(仲介手数料の金額や支払いに関する文書)のなかにも仲介手数料の金額や支払う時期および方法などについて記載があります。

5-2.仲介手数料を支払うタイミングを把握しておく

前項で一般的な例を紹介しましたが、異なるケースもありますので、事前に支払いタイミングも確認しておくと安心です。

5-3.物件に問題がないかを確認しておく

不動産を売買する際には、物件が違法建築になっていないかや、設備の不意具合などの問題がないかを確認しておく必要があります。これは、「不動産という大きな財産の取引であるから」という面もありますが、仲介手数料のトラブルを避けるためでもあるのです。

なぜなら、不動産の売買契約が成立したあとであれば、物件に不満が出てきた場合や契約条項の禁止事項に違反したことによって売買契約を解除した場合でも「不動産売買の仲介は成立したうえで、当事者の都合や違反行為により解約」となり、仲介手数料は支払いが必要になります。

一方で、ローン特約(住宅ローンの事前承認が得られなかったことによる白紙解除)の場合は、売買契約がもとからなかったものとする解除であるため、仲介手数料の支払いは不要です。支払済の仲介手数料があれば返金される仕組みになっています。

このような場合には、仲介手数料を巡ってトラブルになる可能性が高いので、売買契約を締結する前に、自身の目で不動産をしっかりと見て確認するとともに、瑕疵(不具合)がないか不動産仲介会社に尋ねるようにしてください。そして、説明に納得、理解したうえで売買契約を締結するようにしましょう。

5-4.仲介手数料が安いだけで不動産会社を選ばない

仲介手数料は、売却活動を行うための経費の原資になります。仲介手数料を低額に設定してお得さで集客をしている不動産仲介会社を選んだ場合には、売主なら広告活動や物件調査など、買主なら物件探しや住宅ローンの取次など、業務に割く時間やフォローの充実度などが縮小されてしまう可能性があります。

仲介手数料が低額のために必要な仲介業務が手薄になるなら、たとえ仲介手数料が安くてもその不動産仲介会社へ業務を依頼する価値はありません。不動産仲介会社を選ぶ際は、知識・経験が豊富で誠実な対応をしてくれ、販売戦略をいくつも持っているかどうかを見極めることが大切です。

5-5.仲介手数料の値引きと販売活動への影響を考慮する

昨今の不動産仲介業務は、インターネットの複数のポータルサイトや、自社サイトに物件資料を掲載して買主を探します。そのため、仲介手数料が低額の不動産仲介会社は広告費にお金をかけられず、集客力が弱いケースがあります。

また、片手仲介ではなく両手仲介にして仲介手数料収入を倍に増やそうと、売主側の不動産仲介会社1社だけで物件情報を抱え込んで他者へ紹介しない「囲い込み」も起こりやすくなります。もし、囲い込みがなかったとしても、社内で同時進行している複数案件のなかで、儲けの金額が低い案件の優先度が低くなることも考えられます。仲介手数料の金額が妥当であるかよく検討してみてください。

5-6.金額の目安は早見表や自動計算サイトを活用する

仲介手数料金額の目安は、ネット上にいくつもある仲介手数料の早見表や自動計算プログラムを使えば、瞬時に目安金額が分かります。ただし、仲介手数料の金額はその不動産会社の手数料体系やキャンペーンの有無に左右され、売買額が税込か否かにもよるため、正確な金額は不動産仲介会社に計算してもらいましょう。

6. まとめ

仲介手数料は、法定の上限額以下であれば当事者の合意で自由に設定できるため、不動産会社の基本方針やキャンペーンの有無などによって金額が異なることも珍しくありません。媒介契約書や支払い承諾書などで仲介手数料の金額や支払時期および方法をあらかじめ確認しておきましょう。

また、仲介手数料の金額が募集活動に与える悪影響を理解して、仲介手数料の金額だけで不動産仲介会社を選ばず、担当者の経験値や知識量および誠実さなどの質で選ぶようにしましょう。

宅地建物取引主任士、管理業務主任者

司法書士事務所に2年、大手不動産管理会社に5年、個人顧客を中心に不動産賃貸・売買の仲介営業会社に7年間従事。また、外資系金融機関にも2年間従事し個人顧客へ金融資産形成や相続税の節税アドバイスなどを担当。現在は不動産/金融業界での経験を活かし、記事を執筆にもあたっている。

あわせて読みたいコラム5選

不動産売却・住みかえをお考えなら、無料査定で価格をチェック!

新着記事

-

2025/04/04

土地が売れるか知りたい!売れる土地/売れない土地の特徴&対策

-

2025/04/03

土地の売買は個人間でも可能!手続き方法や注意点、メリット・デメリットを解説

-

2025/04/03

抵当権抹消費用は不動産1件につき1,000円|自分で手続きする方法や注意点を解説

-

2025/03/31

家の価値を調べる方法や注意点「高い=良い」ではない!をプロが解説

-

2025/03/31

戸建ての寿命は何年?延命のコツやリフォーム/建て替えについても解説

-

2025/03/14

古い家を売る方法|宅建士直伝!古家売却のコツ&売るメリット

人気記事ベスト5

不動産売却ガイド

- 最初にチェック

- 不動産の知識・ノウハウ

- 売却サポート

- Web上で物件を魅力的に魅せる! サポートサービス

- お買いかえについて

- お困りのときに

カンタン60秒入力!

売却をお考えなら、まずは無料査定から

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ