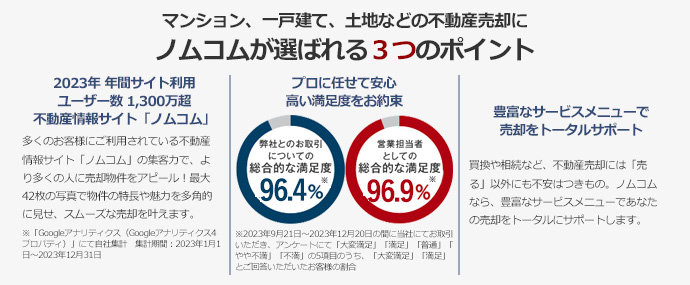

カンタン60秒入力!不動産無料査定で価格をチェックしてみる

家を買う際に「戸建て住宅の寿命は何年なのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。家は買い切りの消耗品ではなく、手入れ次第で長く住み続けられる資産です。これから家を買う方や、すでに所有している方なら、住宅の構造別の平均寿命や寿命を決める要因、長く住むための工夫を知っておく必要があります。本記事では、「家の寿命は何年」といった疑問を解決し、戸建てのメンテナンス方法や劣化対策など、家の寿命を延ばす知識をご紹介します。ぜひ最後まで読んで、戸建ての寿命延長にお役立てください。

1. 戸建て住宅の平均寿命

「戸建ての寿命」を考える際に参照する基準は、おおむね以下の4つです。

戸建て住宅に関係する4つの耐用年数

|

税務基準 |

(1)法定耐用年数 |

減価償却(取得経費の期間配分)の公平公正を期すための統一基準 物理的に使用できなくなる年数はこれよりも長くなることも多い |

|

建物基準 |

(2)物理的耐用年数 |

基礎や躯体が物理的・化学的に劣化して使用に耐えられなくなる年数 |

|

(3)機能的耐用年数 |

技術革新によって当時の設備の仕様・機能が陳腐化してしまう年数 |

|

|

(4)経済的耐用年数 |

継続使用のための修繕費が同程度の建物の再建築費用を超える年数 |

欧米で住宅を買う場合、中古を買うのが一般的であり、住宅にDIYなどのメンテナンスを日常的に施して家を長く使うことが常識です。一方、日本では新築がいまだに取引の大半を占め、戸建ての寿命は30年程度と言われています。なぜこのような差があるのでしょう?

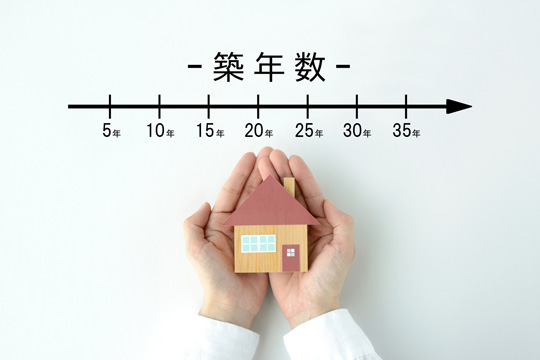

日本の住宅寿命が短い理由には、日本特有の高温多湿な気候や、自然災害の多さ、中古住宅市場における築古物件需要など、さまざまな要因が関係しています。まずは、「日本の家の寿命は何年」という疑問を解決できるよう、国土交通省が示す「戸建て部位に関する期待耐用年数」の目安からご紹介します。

引用:基礎・躯体以外の部位の期待耐用年数(交換等の周期)の目安|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001011879.pdf

内部仕上材や設備の修繕、もしくは交換の目安は長くても30年ほどであり、それよりも耐用年数が長い外部仕上材も、築30年時点では着実に劣化が進行しています。これは、戸建て住宅を構成する多くの素材や設備が30年で劣化することを表し、国土交通省が提唱している戸建て住宅の耐用年数によると、寿命はおおよそ30年です。

1-1.構造別でみる戸建ての平均寿命

戸建て住宅の寿命については、建築法規を取りまとめる国土交通省の見解や、税法上の法定耐用年数など、さまざまな基準があります。ここからは、不動作会社の売却査定や金融機関のローン担保査定などで採用されている、もっとも一般的な税法の基準に基づいて説明します。

1-1-1.木造住宅:約30年

国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」によると、木造住宅の法定耐用年数は22年 です。したがって税法上は、22年で建物の価値がなくなると見なします。

そして、金融機関や不動産会社が木造戸建ての担保価値を評価する際も、建物の状態や残存機能の実態にかかわらず、法定耐用年数にしたがって、築20〜25年で建物価値をゼロと見なすことがほとんどです。

ただし、これは23年目から住めなくなるというわけではありません。40、50年経過していても住むことは可能であり、維持管理が行き届いていれば、築100年を超える民家でも居住できます。つまり、この税法上の寿命と物理的な寿命では、大きく乖離があります。なお、室内仕上およびトイレやお風呂などの水回り設備は、15~20年で修繕や交換が必要 です。

1-1-2.鉄骨造住宅:30~60年

鉄骨住宅(骨格材が4mm以上)の法定耐用年数は34年です。鉄骨造は柱が鉄骨なので木造とくらべ、耐久性が高く、シロアリの被害などに遭いにくいため耐久性に優れます。ただし、鉄部が錆びてしまうと一気に劣化が進むこともあるため、防錆塗装や定期的なチェックは必須です。

1-1-3.鉄筋コンクリート造住宅:約40~90年

鉄筋コンクリート造の住宅の場合、法定耐用年数は47年です。鉄筋コンクリートはコンクリート柱なので、その施工が良ければ鉄骨造よりもはるかに強度が高く、適切に維持管理されていれば100年持つと言われます。鉄筋コンクリートの構造はそのままにリノベーション(天井・壁・床および設備を住宅用へと大規模に改装)をすれば、オフィスビルから共同住宅へと用途を変えて長く使い続けることが可能です。

また、木造住宅と違い、鉄骨造と同様シロアリの被害などに遭いにくく、耐久性に優れます。しかし、鉄筋部分の腐食やコンクリートのひび割れを放置して内部に水が浸入すると、鉄筋や鉄骨が錆びて膨張しコンクリートを内部から破壊して強度が低下します。

1-2.平均寿命と実際の使用年数の違い

木造住宅は法定年数に影響を受け、20年ほどしか住めないと誤解されがちです。しかし、悪い箇所を小まめに修繕・補強すれば、50年以上住み続けているケースもたくさんあります。

いくつかの居住用住宅の減税制度は、1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認申請が受理された「新耐震基準」に適合した住宅、もしくは、それ以前の旧耐震基準の住宅であっても、耐震基準適合証明書を取得できれば適用可能です。築40年を超える木造住宅に減税制度が使えることから、「木造住宅の寿命は20年でない」と国が証明しているとも考えられます。

1-2-1.築30年の戸建てに、これから何年住める?

築30年の戸建てに、これから何年住めるかは、その家の状態によって大きく異なるため一概には言えませんが、上記のように数十年住み続けられるケースも少なくありません。

2. 戸建ての寿命を決める要因・6つ

戸建てが何年持つかは、構造だけでなく多角的な要因が関わってきます。ここでは、日本の住宅寿命が短い理由にも繋がる、寿命を左右する要因を6つ紹介します。

2-1.自然環境 (気候、湿度など)

一部地域を除き、日本は欧米諸国くらべ、比較的温暖な気候です。また、四季があり、梅雨には多湿になることから、木材や建材への湿気やカビ対策が欠かせません。

また、台風やゲリラ豪雨、豪雪、地震などの自然災害によって、建物が大きなダメージを受ける場合もあります。定期的な点検やメンテナンスを欠かさず行うほか、自然災害に備えた損害保険の加入が重要です。

2-2.住宅に使用する材料の品質

建物の耐久性は、使用する建材の品質に大きく左右されます。長期優良住宅の認定を受けられる水準の住宅は耐久性の高い建材や施工基準を満たしており、非認定の住宅よりも長期にわたり健全な状態が保たれます。

特に、外壁や屋根など常に外気にさらされる部分は、高品質な材料を選ぶことで劣化リスクを軽減できます。初期コストはかかりますが、長期的にみると修繕サイクルが長くなり、トータルのコストを抑えられる可能性が高いでしょう。

2-3.建築時の施工品質

戦後間もない頃は、家を失った人たちが最低限暮らせる住宅を急速に普及させる必要があり、寿命は度外視でとにかく作ることだけを目的としていました。その後の高度経済成長期でも、供給スピードが重視され、手抜き工事や欠陥住宅が社会問題となりました。

「建物を建てて、老朽化など不具合が生じたら、取り壊してまた建て直せば良い」という新築信仰の発想は、現代でも税制などに名残があります。新築に関してのローン減税や補助金による助成など、いまだに新築に対し手厚い優遇制度が残っており、こういったことも、施工品質に影響していると考えられるでしょう。

2-4.日常的なメンテナンス

現代では、リフォームやリノベーションは耳慣れた言葉となりましたが、古くなったら家を壊して建て替える「スクラップ アンド ビルド」が一般的な考え方でした。今もまだ「修繕しながら長く使う」という考え方が充分に定着していないため、日常清掃や定期点検、適切な修繕を行わず、トラブルや不具合を誘発するケースがたくさんあります。

外壁の小さなクラック(ひび割れ)を放置すると、雨水が建物の深部へ入り込んで、躯体の劣化が早まる可能性があります。その他の不具合も、初期で対応すれば修理費用が低く抑えられますが、大きく傷んだ後では復旧が難しくなり費用も高額になるでしょう。

2-5.中古住宅の価値の低さ

日本は新築志向が強いため、中古住宅市場が欧米ほど成熟しておらず、「古い家=価値がない」と見られやすい傾向にあります 。実際に築年数が20年を超えると、資産価値がほぼゼロになることは周知の事実です。

その結果、定期的にリフォームを行って、家を長く大切に使おうという意識が醸成されず、建物が充分使える状態でも取り壊して建て替えてしまっています。中古住宅の価値が下がりやすく中古住宅の市場規模が小さいことは、住宅を短命化させる要因のひとつと言えるでしょう。

2-6.建築基準法に適合しなくなる

建築基準法は社会情勢や防災意識の高まり、技術の進歩などに合わせて順次改正されるため、中古住宅が現行の法律で判断すれば違法状態の「既存不適格」になる場合があります。そして、既存不適格の建物は金融機関のローンが付かないことほとんどのため、現金購入の買主を探さなくてはならず、売却が難しくなるのです。

したがって、耐震基準が大幅に改正されるなど安全面で大きな懸念が生じた場合は、補強やリノベーションで現行法規に適合させる対応が望まれます。

3. 戸建てで劣化しやすい箇所とその対策

続いて、戸建て住宅で特に劣化しやすい箇所と、その対策・メンテナンスのポイントを紹介します。

3-1.外壁:ひび割れや塗装の剥離

外壁は、日光や雨風に常にさらされるため特に劣化しやすい部分です。よくある劣化症状は、外壁材のひび割れ(クラック)、塗装面に白い粉を吹くチョーキング、建材のつなぎ目に充填されたコーキング材の硬化やひび割れ、金属部分の錆など。

これらの症状を放置すると、雨水の浸入によって内部劣化や雨漏りへと症状が悪化する可能性があります。定期的に目視と触診を行い、気になる変色や変形、異音などを発見した場合は、早めにリフォーム会社などへ相談して、損傷の補修や塗り替え、コーキング材の充填などの適切な修繕対応を行いましょう。

3-2.屋根:雨漏りや腐食の防止

屋根は、瓦やスレート、金属などの素材によって劣化速度が異なりますが、ズレや割れ、変形、錆によって雨漏りが起きやすい箇所です。特に、屋根の谷やつなぎ目部分、棟包みなどの劣化部分から雨水が侵入して、下地や構造体を腐食させる原因になります。

屋根は高所であり目視確認や自己補修が難しいため、専門の業者に点検を依頼するのが安心です。5〜10年ごとの定期点検によって不具合を発見し、ズレやひび割れの適切な修繕、コーキング剤の打ち直し、塗装を実施すると長持ちします。

3-3.基礎:割れやシロアリ被害

基礎や土台部分は家を支える重要な箇所であり、コンクリート基礎のひび割れやズレ、木部のシロアリ被害などには特に注意すべきです。もしもコンクリートのクラックを放置すると、そこから侵入した水分や虫により中で腐食した鉄筋の膨張が、コンクリートを内部から破壊してしまうリスクがあります。

建物の基礎周りや犬走りに大きなひび割れがないか、木材にシロアリの痕跡や腐朽の兆候(変形や臭い)がないか定期的に目視確認を行いましょう。もし異常を見つけたら早急に建築会社やシロアリ駆除業者に相談し、適切な補修を行うことが大切です。

3-4.設備:劣化・故障・時代遅れ

給排水や電気、ガス機器などの設備は、経年劣化や故障による性能低下によって住宅の快適性や安全性を損なう場合があります。また、古い給湯器やエアコンなどのエネルギー効率が低い機器によって、電気代が高くなるのも問題です。

設置から数十年経った時代遅れのキッチン・洗面台・浴室などは、使い勝手の悪さや機能の乏しさなどの不便が目立ってきます。大規模リフォームを行う際には、この3つの水回りを一度に入れ替えてみてください。工事期間の短縮やコストの低下を叶えながら住環境をグレードアップできます。

4. 戸建ての寿命を延ばす方法・5つ

便利で快適に暮らせる戸建て住宅なら、長く安全に住み続けることができ、資産価値も維持できます。ここでは、戸建ての寿命を延ばすにはどうすればいいのか、ポイントを5つご紹介します。

4-1.耐熱、断熱、気密の性能を高くする

屋内環境を快適に保ちながら建物の寿命も延ばすには、断熱や気密性、換気性能の向上が重要です。断熱材を適切に入れて結露を防げば、木部のカビや腐食リスクは減少できるでしょう。また、気密性を上げると冷暖房効率が高まり、省エネにも繋がります。

長期優良住宅の適合要件はこれら性能も評価対象であるため、長期優良住宅に認定されることは、結果的に家自体の耐久性や資産価値を上げることに寄与します。

4-2.耐久性の高い素材を使用する

外壁や屋根、床下など、後から補修や交換が難しい部分ほど、新築時や大規模改修時点で耐久性の高い素材を採用しておくのがおすすめです。

耐用年数が長い建材を使えば、それだけ劣化度合いが抑えられて劣化スピードも遅くなるため、メンテナンス頻度の低下や入替工事の周期を延ばすことができます。コストを抑える意識は大切ですが、メンテナンスや寿命にも気を配って性能とコストのバランスを考慮した素材選定を行いましょう。

4-3.定期清掃と点検・修繕を行う

戸建ての寿命を延ばすには、以下のような小まめな清掃や定期的な点検・修繕が欠かせません。

小まめな掃除

屋根に降った雨水の排水口を覆ってゴミだけをせき止める「ルーフドレン」という設備に、ゴミや落ち葉などが堆積して詰まると、うまく排水できず、溜まった水が壁へと浸食することがあります。また外壁の劣化やクラックも壁自体が汚れていると見逃しやすくなるので、掃除をしてきれいな状態を保つことは、不具合を早期に発見するうえでも大切です。

定期的な点検やメンテナンス

木造建物には、外観から分かりにくいシロアリ被害の可能性ありますので、本格的な調査は専門家にまかせましょう。また、普段目につかない屋根の塗装が劣化すれば雨漏りの要因になるため、定期的な目視点検やメンテナンスが欠かせません。

4-4.外装・内装のリフォームを行う

外壁の塗り替えや屋根の補修、内装リフォームなどを定期的に行うことで、建物の機能と見た目を同時に回復させられます。特に老朽化が目立つ部分を一新すれば、住み心地も大きく向上するでしょう。リフォームによって家がきれいになると「この状態を維持しよう」という意識が高まるため、定期的なリフォームがおすすめです。

4-5.長寿命化に向けたリノベーション

大規模リノベーションを行えば、古い建物でも耐震性や断熱性、機密性などを大幅に向上させられます。また、家族構成や年齢、生活スタイルの変化に合わせた間取変更を考慮して、建築当初から部屋や設備、柱などの配置を工夫しておきましょう。そうすれば、ライフステージが変わっても同じ家に長く住み続けることができ、結果的に家の寿命を延ばすことができます。

5. 戸建てに長く住むための考え方

日本では「住宅は買い切りの消耗品」という考え方が根強く残っていますが、適切な設計や維持管理で建物の寿命を大きく延ばせます。ここでは、長く戸建てに住むための考え方を整理してみましょう。

5-1.住宅の寿命は適切な対応で延ばせる

建物が経年劣化していくのは仕方ありませんが、定期的な清掃・点検・修繕を適切なタイミングで実施するだけで、戸建ての寿命を大幅に延ばすことができるでしょう。さらに、中長期の周期で行う大規模リフォームやリノベーションで耐震性能や断熱性能を強化すれば、築年数を感じさせないほど、快適な住環境を取り戻せる場合があります。「もう古いから……」とあきらめる前に、一度プロに相談してみましょう。

5-2.長期的な住まい計画の重要性

戸建ては、成り行きにまかせて使用し、劣化したら気楽に建て替えれば良いという安い商品ではないため、中長期的な視点での資金計画やメンテナンス計画が欠かせません。

例えば、外壁・屋根塗装を10年ごとに実施する、設備交換のためにある時期までに一定の修繕費を積立てておくなど、計画的に準備することが重要です。老後に多大な修繕費で苦労しないよう、早めに計画的な準備をはじめておきましょう。

5-3. 住宅の寿命が近い場合は建て替えか売却

老朽化が進んでいる場合は、建て替えや売却も検討してみてください。ただし、築30年での建て替えが、実はもったいないというケースも少なくありません。フルリフォームする場合でも、新築価格の5〜7割のコストで済むので、よく検討してみてください。

建て替え

天井の高さや窓の大きさの変更、水回り場所の変更、柱を別の位置へ変更したいといった場合には、建て替えが選択肢となります。フルリフォームと比較してよく検討してみてください。

売却する

立地条件や周辺環境がよく土地の価値が高いエリアであれば、築古の戸建てでも、住宅用地として評価される場合があります。現在住んでいる場所に特段のこだわりがなければ、売却資金を使って、引越すというのもひとつの方法です。

6. まとめ

戸建ての寿命は、法定耐用年数でだけでは測れない部分があり、構造・施工品質・メンテナンスや自然環境など多様な要因に左右されます。家を「消耗品」ではなく「長く使う資産」と捉え、適切なメンテナンスやリフォームを行うことが重要です。そうすれば結果的に、住み心地と資産価値の双方を高められるでしょう。

宅地建物取引主任士、管理業務主任者

司法書士事務所に2年、大手不動産管理会社に5年、個人顧客を中心に不動産賃貸・売買の仲介営業会社に7年間従事。また、外資系金融機関にも2年間従事し個人顧客へ金融資産形成や相続税の節税アドバイスなどを担当。現在は不動産/金融業界での経験を活かし、記事を執筆にもあたっている。

あわせて読みたいコラム5選

不動産売却・住みかえをお考えなら、無料査定で価格をチェック!

新着記事

-

2025/04/16

共有名義の不動産売却|プロが教える!トラブルを防いで賢く売る方法

-

2025/04/04

土地が売れるか知りたい!売れる土地/売れない土地の特徴&対策

-

2025/04/03

土地の売買は個人間でも可能!手続き方法や注意点、メリット・デメリットを解説

-

2025/04/03

抵当権抹消費用は不動産1件につき1,000円|自分で手続きする方法や注意点を解説

-

2025/03/31

家の価値を調べる方法や注意点「高い=良い」ではない!をプロが解説

-

2025/03/31

戸建ての寿命は何年?延命のコツやリフォーム/建て替えについても解説

人気記事ベスト5

不動産売却ガイド

- 最初にチェック

- 不動産の知識・ノウハウ

- 売却サポート

- Web上で物件を魅力的に魅せる! サポートサービス

- お買いかえについて

- お困りのときに

カンタン60秒入力!

売却をお考えなら、まずは無料査定から

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ