家族や親族が亡くなったとき、遺産相続の手続きをしなければいけません。遺産相続は何度も経験するものではないので、「何をするべきか」を知らない方も多いのではないでしょうか。

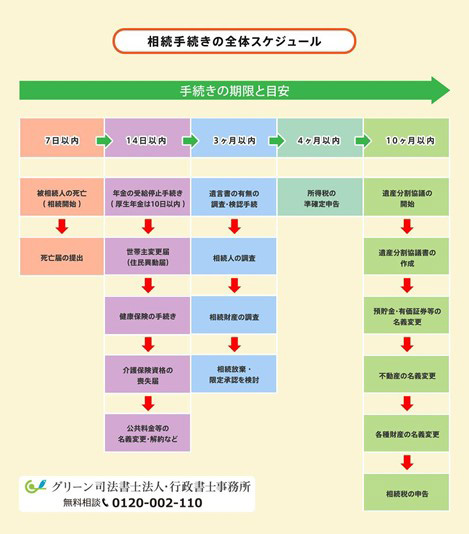

もし、手続きを怠ってしまうとトラブルの要因になってしまったり、多くのお金を支払わなければいけなくなったりするリスクがあるため、しっかりと理解しておきましょう。相続手続きのスケジュールの大まかな流れは以下のとおりです。

出典:グリーン司法書士OnLine「相続手続きの全体スケジュールから手続方法まで【完全マニュアル】」

この記事では、遺産相続手続きの流れや、期限などについて解説します。

1. 死亡日から7日以内の手続き|死亡届の提出

ご家族が亡くなったら、市区町村役場に死亡届を提出しなければいけません。

死亡届の提出までの流れは、以下のとおりです。

1.死亡診断書の取得

2.死亡届の提出

3.死亡埋葬・火葬許可証の取得

2. 死亡診断書の取得

| 入手先 | |

|---|---|

| 死亡診断書 | 病院の医師 |

| 死体検案書 | 警察(監察医) |

病院や自宅で亡くなられた場合は、医師から「死亡診断書」を、診療中の病気以外で亡くなった場合や、事故で亡くなった場合には警察を通じて監察医から「死体検案書」を交付してもらいます。

2-1. 死亡届の提出・火葬許可証の取得

| 死亡届の提出方法 | |

|---|---|

| 提出先 | 亡くなった人の死亡した所、本籍地などの市区町村役場 |

| 手続きをする人 | 葬儀社・親族・介護施設など |

| 持参するもの | 死亡届・死亡診断書・印鑑 ※死亡届用紙は窓口で取得できます |

| 期限 | 死亡日より7日以内 |

| 備考 | 火葬許可申請も同時に行う |

| 火葬許可証の取得方法 | |

|---|---|

| 提出先 | 亡くなった人の死亡した所、本籍地などの市区町村役場 |

| 手続きをする人 | 葬儀社・親族など(死亡届を提出する人) |

| 持参するもの | 火葬許可申請書(窓口で取得)・死亡診断書・死亡届・印鑑 |

| 期限 | 死亡日より7日以内 |

| 備考 | 火葬場所を事前に確認しておく |

死亡届と死亡診断書(死体検案書)を一緒に市区町村役場に提出しましょう。また、同時に、火葬許可申請を行います。

なお、この申請は葬儀社が代理で行ってくれることが一般的ですので、葬儀社に確認してみましょう。

3. 死亡日から8日~14日以内の手続き

死亡日から14日までには、亡くなった方の身の回りの手続きをします。

慌ただしいですが、忘れずに手続きをしましょう。

3-1. 年金受給停止手続き

| 年金受給停止手続き方法 | |

|---|---|

| 提出先 | 年金事務所、近隣の年金相談センター |

| 手続きをする人 | 配偶者もしくは子供 |

| 持参するもの | 年金受給権者死亡届(窓口で取得)・故人の年金証書・死亡診断書など |

| 期限 | 国民年金:死亡日から14日以内 厚生年金:死亡日から10日以内 |

| 備考 | 忘れてしまうと後で返金をしないといけなくなる |

亡くなった方が年金を受給していた場合、年金事務所等に年金受給権者死亡届を提出し速やかに受給の停止をしてください。また、未支給の年金がある場合には、未支給年金の請求も同時に行いましょう。

3-2. 世帯主変更届の提出

| 世帯主変更届の提出方法 | |

|---|---|

| 提出先 | 亡くなった人の死亡した所、本籍地などの市区町村役場 |

| 手続きをする人 | 同一世帯員(代理人でも可) |

| 持参するもの | 住民異動届・各種保険証・運転免許証などの本人確認書類・印鑑・委任状(代理人の場合)※住民異動届用紙は窓口で取得可 |

| 期限 | 死亡日から14日以内 |

| 備考 | 死亡届と併せて行うとスムーズ |

世帯主が亡くなり、遺された世帯員が2人以上いる場合には、世帯主変更届(住民異動届)を市区町村役場へ提出して世帯主の変更を行う必要があります。この手続きは通常、死亡届と併せて行います。

3-3. 健康保険の手続き方法

| 健康保険の手続き方法 | ||

|---|---|---|

| 提出先 | 国民健康保険 | 国民健康保険,後期高齢者医療保険亡くなった人の死亡した所、本籍地などの市区町村役場 |

| 後期高齢者医療保険 | ||

| 健康保険 | 健康保険勤務先の会社、協会けんぽ、健康保険組合 | |

| 手続きをする人 | 国民健康保険 | 国民健康保険,後期高齢者医療保険同一世帯員(代理人でも可) |

| 後期高齢者医療保険 | ||

| 健康保険 | 健康保険同一の世帯員・勤務先担当者 ※一般的に、勤務先が退職手続きとあわせて行います |

|

| 持参するもの | 国民健康保険 | 国民健康保険、後期高齢者医療保険

|

| 後期高齢者医療保険 | ||

| 健康保険 | 健康保険

|

|

| 期限 | 国民健康保険 | 国民健康保険、後期高齢者医療保険、健康保険死亡日から14日以内 |

| 後期高齢者医療保険 | ||

| 健康保険 | ||

| 備考 | 国民健康保険 | 国民健康保険世帯主が亡くなった場合は、世帯全員分の国民保険被保険証、高齢者受給証を返却する必要があるので持参しましょう。 |

| 後期高齢者医療保険 | 後期高齢者医療保険後期高齢者医療被保険者証を返却する必要があるので持参しましょう。 | |

| 健康保険 | 健康保険保険証や社員証など、会社から貸与されているものは返却しましょう。 | |

健康保険に加入している人が亡くなった場合は、「資格喪失の手続き」と「健康保険証の返却」をしなければいけません。

手続き方法は健康保険の種類によって異なるので、亡くなった人が加入していた保険ごとに確認してください。

3-4. 介護保険の資格喪失届

| 介護保険の資格喪失届の提出方法 | ||

|---|---|---|

| 提出先 | 亡くなった人の死亡した所、本籍地などの市区町村役場 | |

| 手続きをする人 | 同一世帯員(代理人でも可) | |

| 持参するもの |

|

|

| 期限 | 死亡日から14日以内 | |

| 備考 | 介護保険被保険者証を返却する必要があるので、持参しましょう。 | |

亡くなった人が、要介護認定を受けていた場合は、「介護保険被保険者証の返却」と「介護保険資格喪失届」を併せて行いましょう。

なお、未納保険料がある場合には、相続人が不足分を納める必要があります。逆に、過払い金がある場合には、相続人に還付金が支払われます。

3-5. 公共料金等の名義変更・解約

公共料金や、クレジットカード、携帯電話など亡くなった人名義の契約を変更・解約手続きを行いましょう。また、運転免許証の返納も必要です。最寄りの警察署に速やかに返納してください。

4. 期限はないがなるべく早めに行うべき手続き

ここでは、特に期限は定められてはいないが、早期に手続きをしないと様々な面で支障が出る可能性のある手続きについて解説します。以下の手続きは、なるべく早期に済ませましょう。

4-1. 遺言書の調査・検認

遺言書の調査

遺言の有無は、相続内容に関わるため、なるべく早期に遺言書の有無を調査しましょう。目安としては、亡くなった日から3ヶ月程度です。自宅などに自筆遺言が保管されているケースだけでなく、公正証書遺言として、公証役場に保管されているケースや、自筆遺言を法務局に預けているケースもあります。最寄りの公証役場・法務局に問い合わせて、遺言書の有無を確認しましょう。

| 公証人役場での遺言検索手続き | ||

|---|---|---|

| 期限 | 死後すみやかに | |

| 手続き先 | 検索:全国の公証役場 閲覧・謄本の作成:遺言書が作成された公証役場 |

|

| 手続きできる人 | 相続人(代理人でも可) | |

| 必要なもの |

|

|

| 手数料 | 検索:無料 閲覧:1回200円 謄本作成:1枚250円 |

|

| 法務局での遺言検索手続き | ||

|---|---|---|

| 期限 | 死後すみやかに | |

| 手続き先 | 全国の法務局 | |

| 手続きできる人 | 相続人・受遺者・遺言執行者・法定代理人 | |

| 必要なもの |

|

|

| 手数料 | 1通800円 ※収入印紙で納付 |

|

遺言書の検認

公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言以外の遺言が見つかった場合、未開封のまま家庭裁判所に持参し、検認手続きをしましょう。

決して勝手に開封してはいけません。開封した場合、違法行為となり、過料(罰金)が課される可能性があります。

| 遺言書の検認手続き方法 | ||

|---|---|---|

| 手続き先 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所 | |

| 手続きできる人 | 遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人 | |

| 必要なもの |

|

|

| 手数料 | 収入印紙800円分・連絡用の郵便切手 | |

4-2. 相続人の調査

遺産分割相続人を調査し、確定しなければ遺産分割協議を始めることはできないので、速やかに相続人の調査をしましょう。目安としては亡くなった日から3ヶ月以内です。

なお、遺言書がある場合には、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本と相続人もしくは受遺者の証明のみで足りることもあります。

相続人の調査は亡くなった方の「死亡時から出生時までの戸籍謄本」を死亡時から遡って取得することで行います。

出典:グリーン司法書士OnLine「相続手続きの全体スケジュールから手続方法まで【完全マニュアル】」

4-3. 相続財産調査

相続手続きを進めるためには、亡くなった方の財産を調査しなければいけません。目安としては、亡くなった日から3ヶ月程度です。相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

4-4. 遺産分割協議の開始・協議書の作成

相続人と相続財産の調査が終わったら、遺産分割協議を開始しましょう。遺産分割協議では「誰が・どの財産を・どのように相続するか」について話し合います。なお、話し合いは電話やメール、手紙などで行うことも可能です。話し合いがまとまったら、決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

4-5. 金融機関・有価証券等の名義変更

亡くなったという情報が銀行や証券会社に伝わると、口座は凍結され、預金の引き出しや証券の売却ができなくなります。遺産分割協議が終了したら、金融機関や有価証券などの名義を相続人に変更する手続きを行いましょう。手続き方法は銀行・証券会社ごとに異なるため、各銀行・証券会社に問い合わせてください。

5. 期限のある相続手続き

ここでは、手続きに期限があるものについて解説します。期限が過ぎてしまわないよう、なるべく早めに手続きを済ませましょう。

5-1. 期限が3か月以内の手続き

以下の手続きは、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月という期限がありますので、必要な場合には速やかに手続きをしましょう。

【相続放棄】

相続する権利を放棄する手続きです。相続財産に借金があり、相続したくない場合などに行います。

【限定承認】

相続財産を超える借金は負担しないようにする手続きです。相続財産がプラスかマイナスか不明確なときなどに行います。

【放棄期間の延長】

相続放棄・限定承認をするか3ヶ月以内に決められない場合に、手続きの期限を延長してもらう手続きです。

これらの手続きは、裁判所で行います。必要書類を集め、管轄の家庭裁判所に持参し、手続きをしましょう。

5-2. 期限が4か月以内の手続き

ここでは、手続きに期限があるものについて解説します。期限が過ぎてしまわないよう、なるべく早めに手続きを済ませましょう。

準確定申告

確定申告が必要な人が亡くなった場合、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得税の申告を相続人が亡くなった人の代わりに行わなければいけません。これを「準確定申告」と言います。 準確定申告は、亡くなった日から4ヶ月以内に行わなければいけません。

| 所得税の準確定申告の手続き方法 | ||

|---|---|---|

| 手続き先 | 故人の住所地の所轄税務署 | |

| 手続きできる人 | 相続人、包括受遺者 | |

| 必要なもの | 準確定申告書第1表・第2表・付表・源泉徴収票など | |

5-3. 期限が10か月以内の手続き

相続税の申告

相続税が課税される場合には、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければいけません。万が一申告をしなかったり、申告が遅れたりすると、罰則金が発生する可能性があるので、しっかりと申告・納税をしましょう。

5-4. 期限が1年以内の手続き

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分侵害額請求とは、遺言書などによって相続人にであるにも関わらず遺産を取得できない場合に、法律で認められた最低限の取得分を請求することです。遺留分侵害額請求には以下のいずれかの期間がすぎると請求できなくなります。

時効:相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年

除斥期間:相続開始から10年

相続開始・遺留分の侵害を知っている場合は、1年をすぎると請求することができなくなります。また、相続開始を知っていなくても相続開始から10年が経過している場合は、請求できなくなってしまいます。そのため、遺留分を請求したい場合にはなるべく早期に請求をしましょう。

6. 不動産の名義変更(相続登記)に期限はないが早期に手続きを

不動産を相続した場合、不動産の名義を相続人の名義に変更する必要があります。この手続きを相続登記といいます。実は、相続登記の手続きは義務ではなく、期限もありません。しかし、相続登記をしないことで不要なトラブルを招く恐れがあります。

また、今後、2024年を目処に法改正により相続登記が義務化されることが決定されました。改正法施行後は、相続登記を怠ると罰則がつくようになります。そのため、相続登記の手続きはなるべく早期に行うことをおすすめします。手続きが難しいという場合には、司法書士に相談しましょう。

7. まとめ

遺産相続手続きはやらなければいけないことが多く、大変です。

ただでさえ、大切な方が亡くなった後で余裕のない時期に、これらの手続きをすべて行うのは難しいでしょう。

相続手続きは、司法書士や税理士などの専門家に相談することで格段に楽になります。

手続きが難しい、不安という方は、専門家に相談してみることをおすすめします。

司法書士・行政書士 家族信託専門士 M&Aシニアエキスパート

「世界一やさしい家族信託」著者。相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。一般の方向けのセミナーから、司法書士や税理士等専門家向けのセミナーまで講師として多数手がける。 オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

大阪司法書士会所属 登録番号大阪第2983号

大阪司法書士会

大阪府行政書士会所属 会員番号第6011号

大阪行政書士会

あわせて読みたいコラム5選

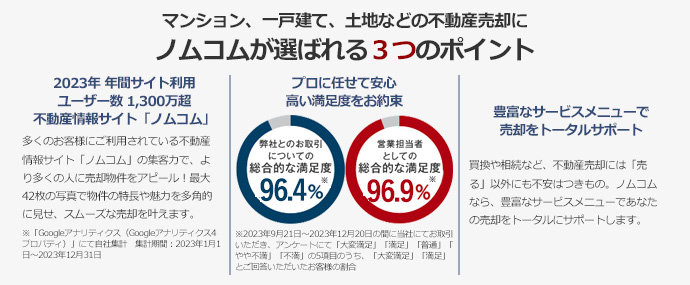

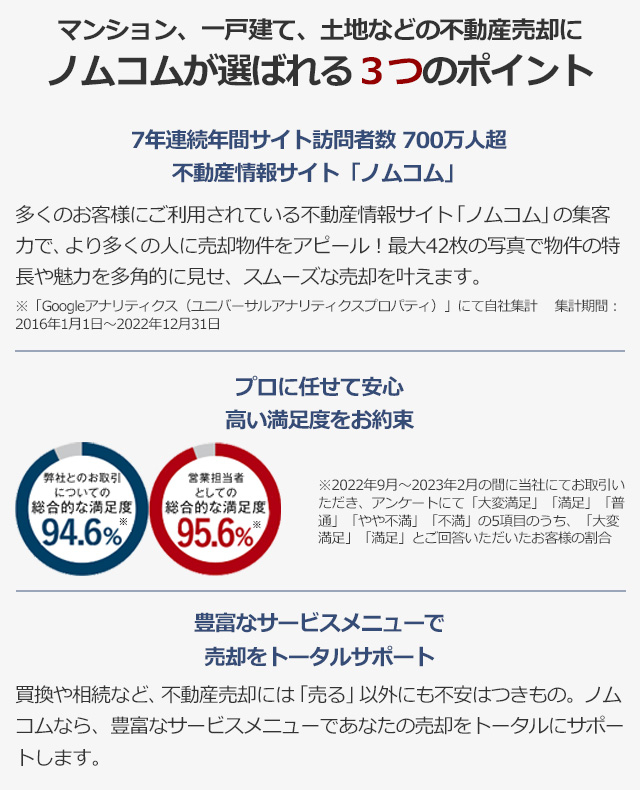

不動産売却・住みかえをお考えなら、無料査定で価格をチェック!

新着記事

-

2025/04/16

共有名義の不動産売却|プロが教える!トラブルを防いで賢く売る方法

-

2025/04/04

土地が売れるか知りたい!売れる土地/売れない土地の特徴&対策

-

2025/04/03

土地の売買は個人間でも可能!手続き方法や注意点、メリット・デメリットを解説

-

2025/04/03

抵当権抹消費用は不動産1件につき1,000円|自分で手続きする方法や注意点を解説

-

2025/03/31

家の価値を調べる方法や注意点「高い=良い」ではない!をプロが解説

-

2025/03/31

戸建ての寿命は何年?延命のコツやリフォーム/建て替えについても解説

人気記事ベスト5

不動産売却ガイド

- 最初にチェック

- 不動産の知識・ノウハウ

- 売却サポート

- Web上で物件を魅力的に魅せる! サポートサービス

- お買いかえについて

- お困りのときに

カンタン60秒入力!

売却をお考えなら、まずは無料査定から

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ