マンションをはじめとする不動産の取引では、民法・不動産登記法によって登記制度が確立されており、マンションの名義変更も登記制度の枠内で行われます。本記事では、マンションの名義変更が自分でできるかをはじめ、必要になるシーンなど、マンションの名義変更について詳しく解説します。名義変更とは法律上どのような手続きなのか、どのようなシーンで名義変更が必要になるのか、具体的な手続き内容や、手続きにかかる費用・税金について順に見ていきましょう。

「カンタン60秒入力!不動産無料査定で価格をチェックしてみる」

1. マンションの名義変更とは

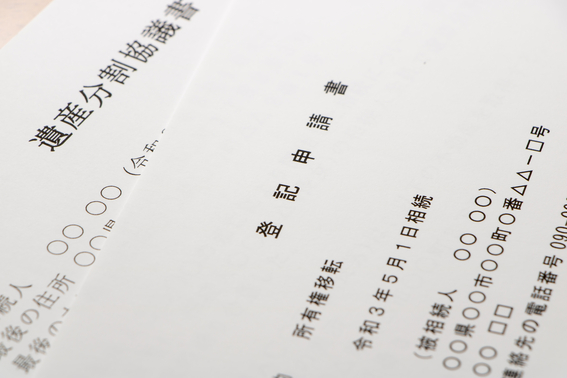

マンションの「名義変更」とは、「法務局が管理する登記簿に、新たな所有者の情報を登録する」という手続きです。これを「所有権移転登記」と言います。名義変更の手続きは、その不動産のある場所を管轄する法務局で、登記申請をすることによって行います。また、マンションは、一戸ごとに登記(区分所有登記)されているため、マンション一戸を売買するごとに名義変更する仕組みです。

2. マンションの名義変更は自分でできる?

マンションの名義変更は自身で行うことも可能ですが、司法書士に依頼するケースが多いようです。自身で行うか、司法書士に任せるか。それぞれにメリット・デメリットがあるので、名義変更の理由や手続きの煩雑さを考えてどちらが良いか検討してみてください。

自分で行う場合のメリット・デメリット

自分で手続きをするメリットは、「専門家費用がかからない」ことです。司法書士へ依頼すると、司法書士報酬として5~9万円程度の費用がかかるため、この費用を節約できます。ただし、名義変更の理由(登記原因)によっては多くの資料収集が必要になるほか、自身で書類作成しなければいけません。時間と手間がかかる点がデメリットとなるでしょう。

書類の取得や法務局での手続きは、平日の日中に行わなければなりません。また売買契約、決済引渡しのスケジュールがタイトであれば、資料収集や書類作成もスピーディーに行う必要があります。手続きに不安がある場合には、司法書士に依頼するのが無難でしょう。

司法書士に依頼する場合のメリット・デメリット

司法書士は不動産登記が専門なので、マンションの相続登記の手続きを依頼すれば、必要書類の収集から法務局への手続きまでを「すべて」「速やかに」「ミスなく」一任できるでしょう。時間的な負担がなく、速やかにマンションの名義変更ができる点がメリットです。当然プロに頼むとなれば、司法書士報酬などの追加費用がかかるため、この点がデメリットとなります。

マンション名義変更 どこに頼む?

マンションが所在する場所を管轄する法務局に、登記申請書類を提出して名義変更手続きをします。住まいが遠方で法務局に行くことが困難な場合は、オンラインでの申請も可能です。実際の登記手続きは、法務局の登記官が行い、書類の不足・不備がある場合には、法務局から司法書士、もしくは申請者に連絡があります。

マンション名義変更の手順は?

司法書士に依頼する場合、名義変更の手順は以下の通りです。

1. 司法書士に依頼する。(多くの場合不動産仲介会社にて紹介可能です。)

2. 司法司法書士が登記申請書・委任状など必要書類を作成・用意する。

3. 買主が住民票や印鑑証明書などの必要書類を収集する。

4. 捺印済みの登記申請書類・委任状と添付書類を法務局に提出し、登記申請する。

5. 登記完了後、法務局より発行された登記識別情報通知書・登記完了証・登記簿謄本を司法書士から受け取る。

3. マンションの名義変更費用

マンションの名義変更費用には、所有権移転登記申請自体にかかる費用のほか、調査費用、名義変更後の税金についても考える必要があります。名義変更の理由が売買であれば、調査費用はそれほどかかりません。一方、相続の場合に、調査に時間と費用がかさむ場合があります。関係当事者が増えるほど、必要資料が複雑になる傾向です。不安な場合は、早めに専門家に相談しましょう。

マンション名義変更にかかる事前調査費用

調査費用については、物件の権利関係や資産評価を明らかするほか、相続時の関係者にかかわる調査費用も必要です。

売買や贈与時における名義変更

資産評価証明書や登記事項証明書を取り寄せるのにかかる費用として、マンション一戸につき2,000円~3,000円ほか、出張費などの実費

相続時

亡くなった人や相続人の戸籍関係の書類などを取得する費用として1万円~3万円。※相続人の人数によって増減する。

名義変更(登記申請)費用

名義変更(移転登記申請)には、一般的に、登録免許税と司法書士報酬が必要です。登録免許税は、マンションの固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算されます。算出する際には、売買価格でないことに注意が必要です。

登録免許税

(売買の場合)土地(敷地権)・建物ともに固定資産税評価額×20/1000

※マイホームの軽減特例に該当する場合軽減税率が適用されます。建物3/1000、土地は15/1000。

※このほか、優良住宅等の一定の要件を満たせばさらに税率が軽減されます。

(相続の場合)土地(敷地権)・建物ともに固定資産税評価額×4/1000

司法書士報酬

登記申請書類作成および申請費用として5~9万円。そのほか、遺産分割協議書の作成など、特殊な書類作成が必要になった場合には別途費用が発生します。

抵当権設定費用 ※ローン利用時

登録免許税として債権額×4/1000(住宅ローンなど一定の場合には税率1/1000)

司法書士報酬として3~6万円程度。

名義変更後に納付する税金

登録免許税のほか、名義変更完後に納付が必要になる税金もあります。税金の納付時期は、取得時期の数ヵ月後になるため、納税資金に困らぬよう注意が必要です。手続きの当初から資金計画に織り込んでおきましょう。

税金の種類は取得の理由によって異なります。売買の場合は不動産取得税、贈与の場合は不動産取得税に加えて贈与税、相続の場合は、相続税のみで不動産取得税は不要です。

不動産取得税は、マンションの場合、原則として固定資産税評価額×3/100(土地については評価額の2分の1)にて計算されます。さまざまな控除があるため、具体的な税額については不動産仲介会社の担当者や専門家に相談しましょう。

贈与税の計算方法

マンションを贈与によって取得したら、翌年の3月中旬までに贈与税を申告し納税する必要があります。贈与税は以下のように計算されます(速算方式)。

{(贈与されたマンションの財産評価額)-(基礎控除額 110万円)}×税率(%)-控除額

マンションの財産評価は相続税評価額と同様、建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式(一定の場合倍率方式)によって算出されますので詳細は後述します。速算方式による税率表は以下の通りです。

(一般税率)

|

基礎控除後の課税価格 |

200万円 |

300万円 |

400万円 |

600万円 |

1,000万円 |

1,500万円 |

3,000万円 |

3,000万円 |

|

税 率 |

10% |

15% |

20% |

30% |

40% |

45% |

50% |

55% |

|

控除額 |

‐ |

10万円 |

25万円 |

65万円 |

125万円 |

175万円 |

250万円 |

400万円 |

※国税庁HPより抜粋。特例税率もあるため、詳細は専門家にご確認ください。

相続税の計算方法

遺産総額が基礎控除【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】を超える場合には、相続税がかかります。相続税は、以下の手順で計算します。

1.「遺産総額-基礎控除」で課税遺産総額を計算

遺産総額は、亡くなった方が保有していた財産(現預金・不動産・金融資産・車や絵画・骨とう品などの動産)の財産評価額の合計からローンなど債務額の合計を差し引いた金額です。この金額から基礎控除「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を引いた金額が課税遺産総額です。

2.相続人の法定相続分に応じて、課税遺産総額を按分

相続税の総額を算出するために、いったん法定相続分の通りに相続したと仮定して課税遺産総額を按分します。子のみの場合は人数で按分、配偶者と子の場合には2分の1ずつ、亡くなった方の父母と配偶者・子は父母が3分の1、配偶者・子(どちらか)は3分の2です。

3.「按分された課税遺産額×税率-控除額」の合計で相続税総額を算出

按分された各々の課税遺産総額から相続税額を計算します。それぞれ算出された相続税額の合計が、相続人全員で支払う相続税の合計です。

|

相続税の速算表 |

||

|

法定相続分に応ずる取得金額 |

税率 |

控除額 |

|

1,000万円以下 |

10% |

- |

|

1,000万円超から3,000万円以下 |

15% |

50万円 |

|

3,000万円超から5,000万円以下 |

20% |

200万円 |

|

5,000万円超から1億円以下 |

30% |

700万円 |

|

1億円超から2億円以下 |

40% |

1,700万円 |

|

2億円超から3億円以下 |

45% |

2,700万円 |

|

3億円超から6億円以下 |

50% |

4,200万円 |

|

6億円超 |

55% |

7,200万円 |

※国税庁HPより抜粋

4.相続税総額を実際に相続した割合で按分

産出された相続税の合計額を、実際に相続した財産の割合に応じて按分します。その按分額が、各々の相続人が負担する相続税額です。

不動産の財産評価額の方法

贈与税や相続税の計算におけるマンションの評価は、以下のように建物と土地で分けて計算します。計算のもととなる数字は、売買価格とは異なりますのでご注意ください。

建物

固定資産税評価額

※毎年、市区町村役場から送られてくる固定資産税課税明細書に記載されています。紛失したときには、役所の固定資産税の窓口において固定資産税評価証明書を取得することが可能です。

土地

路線価(1㎡当たりの単価)×土地の面積(㎡)×持分割合

路線価については、通常は手元に資料がないと思われますので、国税庁ホームページの「路線価図」から調べましょう。

国税庁「路線価図・評価倍率表」

路線価とは国税庁が毎年7月1日に発表するもので、道路ごとに付された土地1㎡当たりの単価のことです。対象の建物が接道している道路の路線価を確認して、財産評価を行います。最後に持分割合をかけるのは、敷地をマンション居住者全員で権利を共有しているという扱いになるためです。持分割合は購入時の売買契約書や不動産登記簿謄本に記載されている「敷地権の割合」を参照してください。

マンションは一般的には市街地にありますので、路線価図が存在する場合がほとんどですが、まれに地方のマンションで路線価がついていない地域に建っているものもあります。その場合には、固定資産税評価額に所定の倍率をかけて土地の評価を算出します。

マンションを贈与した際の控除や特例

マンションは高額であるため、贈与したときの贈与税もかなりの負担となります。ちなみに、相続前の贈与や夫婦間の贈与では、税負担の不公平が生じる可能性があることから、相続時の税負担とのバランスをとるための特例や特別控除が設けられています。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、贈与時には2500万円まで贈与価額の特別控除枠を設け、相続時に贈与額を遺産総額に加算して課税する制度です。2500万円を超えて贈与して贈与税を支払った分については、相続税から控除されます。

贈与税は相続税よりも高額になりやすいため、老年世代から若い世代への財産移転が進まないという問題がありました。そこで、一定の要件をもとに贈与税と相続税を一体化して扱おうと設けられたのが相続時精算課税制度です。

夫婦間の居住用財産の贈与の特例

夫婦間で居住している住宅を贈与したとき、夫婦の婚姻期間が20年以上であるなど一定の要件を満たした場合には、2,000万円までの特別控除を受けることができます。これによって贈与税額が無税となる場合でも、贈与税の申告は必要です。また、この特例の適用は一生に1回のみとされています。

マンションを相続した際の控除や特例

相続にまつわる税金には、以下のように、さまざまな控除や特例があります。特例の使い方によっては相続税額を大きく節税できるでしょう。もっとも、相続税額の計算には専門的な知識や経験が必要になります。控除や特例を最大限活用するためにも専門家に相談することが賢明です。

相続税の配偶者控除

配偶者の相続分1億6,000万円と法定相続額のいずれか大きい額までは相続税額がかかりません。配偶者に控除額いっぱいまで相続させれば、ひとまずは相続税を抑えることができます。ただし、配偶者が亡くなったときに子が相続する遺産総額に控除された遺産額が加わってきますので、二次相続まで考えた相続シミュレーションが重要です。

小規模宅地等の特例

亡くなった方の居住用の住宅や、事業用の土地の評価額を最大80%減額する特例です。投資用のマンションでも、一定の要件を満たすことで50%の評価減を受けることができます。

空き家の特例

亡くなった方の家が空き家になり、その空き家を相続して売却した場合、その売却益から3,000万円を控除する特例(例としてあげていますが、マンションの場合には使えません。)

取得費加算の特例

相続税の一部を譲渡資産取得費に加算する特例。

配偶者居住権に関する特例

亡くなった方の配偶者が暮らしていたマンションについては、配偶者が相続しなくても暮らすことができる権利です。配偶者が亡くなった際に節税の効果が発揮されます。

マンションの相続を放棄できる?

遺産にあるマンションを相続したくないような場合には、相続放棄することもできます。相続放棄とは、故人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述することで行います。ただし、相続放棄すると、マンション以外の財産についても相続できなくなります。

また、相続放棄はやり直しができないので、マンション以外の財産についても考えつつ、慎重にご検討ください。さらに相続放棄は、相続開始を知った日から3ヵ月以内の手続きが必要です。期限についても注意してください。なお、一定の事情があれば、期限を延長することも可能です。期限を延長したい場合には、司法書士など専門家に相談してみましょう。

4. マンションの名義変更における必要書類

マンションの名義変更に必要な書類は、取得時の状況によって異なります。ご自身の状況に合わせて以下をご確認ください。司法書士に依頼する場合には、司法書士が作成する見積もりに含まれている場合もありますので、あわせて確認すると良いでしょう。

(売買・贈与の場合の名義変更における必要書類)

|

書類名 |

発行機関 |

費用 |

備考・注意点 |

|

登記申請書 |

自作もしくは司法書士が作成 |

||

|

固定資産税評価証明書 |

マンション所在地の市区町村役場 |

1通300円がほとんどだが、各自治体により異なる |

最新のものを用意する。 |

|

登記識別情報通知 |

売主(贈与者)が保管 |

||

|

本人確認書類 |

運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの写し |

||

|

売主(贈与者)の印鑑証明書 |

居住する市区町村役場 |

1通200~300円程度 |

住宅ローンを利用する場合は買主も必要 |

|

買主(受贈者)の住民票 |

居住する市区町村役場 |

1通200~300円程度 |

|

|

売買契約・贈与契約を証する書類 |

自身にて保管 |

||

|

収入印紙 |

郵便局・コンビニ・法務局内の売店など |

登録免許税の金額分 |

登録免許税を納付するために購入する |

|

委任状 |

自作もしくは司法書士が作成 |

司法書士への委任状 |

(売買・贈与の場合の名義変更における追加書類)

|

書類名 |

発行機関 |

費用 |

備考・注意点 |

|

|

法定相続による場合 |

被相続人の出生から死亡までの戸籍一式 |

本籍地の市町村役場 |

1通450円~750円 |

|

|

被相続人の戸籍附票 |

1通300円 |

被相続人が死亡してから時間が経っていると、役所の保管期限が過ぎて破棄されている可能性あり |

||

|

相続人全員の戸籍 |

1通450円 |

有効期限はなし |

||

|

新たに登記名義人となる相続人の戸籍附票 |

1通300円 |

遺産分割協議書を添付するのにあわせて印鑑証明書を用意する場合は、戸籍附票の取得不要 |

||

|

遺産分割協議を行った場合 |

遺産分割協議書 |

自作 |

相続人「全員」が「実印」を押す |

|

|

印鑑証明書 |

各相続人の住所地の市区町村役場 |

1通300円 |

相続人全員分の印鑑証明書が必要 |

|

|

遺言書がある場合 |

遺言書 |

自筆証書遺言:自作 |

自筆証書遺言の場合は「検認」という手続きが必要 |

|

|

公正証書遺言:公証役場にて遺言書の正本・謄本がもらえる |

謄本を紛失しても再発行が可能:1ページごと250円 |

公正証書遺言の場合、正本・謄本どちらでも使用可能 |

||

|

相続人のうち、相続放棄を行った人がいる場合 |

相続放棄申述受理証明書 |

相続放棄の手続きを行った家庭裁判所 |

1通150円 |

有効期限はなし |

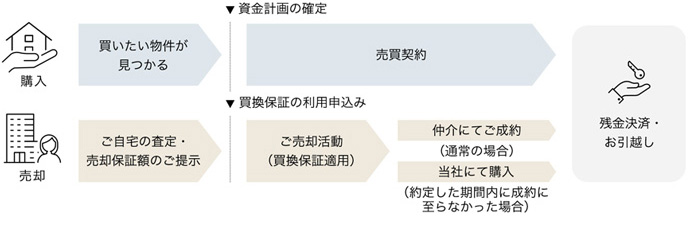

5. マンションの名義変更シーン1.不動産売買

マンションを売買によって取得する場合は、売主・買主双方で名義変更の手続きをする必要があります。 ローンを組む場合、司法書士に名義変更手続きを依頼するケースがほとんどでしょう。金融機関の抵当権設定登記が同時に行われ、金融機関が司法書士を通しての手続きを指定するため、自身での手続きは、実質的に難しいケースが多いと思われます。

新築マンションと中古マンションの登記手続きの違い

登記申請の手続き自体については、新築マンションと中古マンションで違いはありません。ただし、手続きの進め方が異なります。新築マンションの場合、ほかの多くの住戸と引渡し・入居時期が重なるため、手続きをスムーズに進めるために入居手続き会・説明会が開催されることがあります。

そしてこのときには、火災保険、引越し手続きなどとともに、登記書類の確認も同日にまとめて行われることがあります。一方、中古マンションの場合は、仲介会社が紹介する司法書士に手続きを依頼して、個別に行われることがほとんどです。

住宅ローンを組む場合

買主が住宅ローンを組んで中古マンションを購入する際には、抵当権設定の手続きと所有権移転登記手続きが同日に行われるため、金融機関の応接室で手続きが行われることが多くなっています。書類の捺印や契約者の記入などは慣れていないと手間取るものです。時間に余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。

6. マンションの名義変更シーン2.遺産相続

遺産相続があったときには、きちんとした手順を踏んで、名義変更に必要な書類を揃えることが肝心です。順を追って説明していきましょう。

相続人・相続財産の調査

まずは、夫婦や親子、兄弟など、正確な相続関係を把握するために相続人調査を実施します。相続人調査は、亡くなった方の生まれた日から亡くなった日までの戸籍謄本を、死亡時から遡って収集していく作業です。次に、相続財産(不動産)の把握です。不動産の情報を以下の書類から読み取ります。

|

固定資産税納税通知書 |

固定資産税の納付について、自治体から納税者に毎年届く書類です。この書類でマンションの評価額も確認ができますので、登記するときに法務局へ支払う登録免許税の計算にも使います。 |

|

登記済権利証または 登記識別情報通知 |

マンションを取得したときに法務局で発行される書類です。自宅の金庫などに保管されていることが多いです。 |

|

登記簿謄本 |

マンションの登記事項が記載されている書類です。権利証などと一緒に保管されていることが多いですが、手続きには最新のものが必要ですので、管轄の法務局で新しいものを発行してもらいましょう。 |

もし、上記の書類が見つからない場合は、該当マンションがある市区町村の役場で「名寄帳」を取得することで代用も可能です。ご自身で書類収集することが難しい場合は、司法書士へ依頼することも可能です。

遺産分割協議

相続人と相続財産の調査が終わったら、マンションを含むすべての遺産を「誰が、どの遺産を、どのように相続するか」相続人全員で話し合います。遺産分割には「換価分割」「代償分割」「現物分割」の3つの方法がありますので、特にマンションのような不動産の場合には、どのような方法で相続するかで、税金や公平感が変わってくるので慎重に話し合いましょう。

遺産分割協議書の作成と名義変更登記

遺産分割協議でマンションを相続する人が決まったら、マンションの名義を相続人に変更します。前述した書類を、マンションのある場所を管轄する法務局へ持参し、申請しましょう。

マンションの相続登記は早期に行おう

相続による名義変更をせずに放置すると、以下のようなリスクがあります。

・新たな相続が発生して相続人が増え、遺産分割協議が複雑化する

・相続人の気が変わり、相続登記の手続きに協力してくれなくなる

・相続人が認知症になってしまい、いざというときに相続登記ができなくなってしまう

上記のようなリスクを避けるためにも、マンションの名義変更は、なるべく早期に行うことをおすすめします。目安としては、相続開始から10ヵ月以内に行うことが理想です。

2024年4月に、相続登記が義務化されました。原則として不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続による所有権移転登記を完了させなければなりません。相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。法的にも相続登記をしなければならないことになりましたので、今後は相続登記がかなり増加することが見込まれます。

7. マンションの名義変更シーン3.生前贈与

生前に両親や祖父母などから、不動産を譲り受けたケースです。このケースでは、贈与した側・贈与を受けた側双方で名義変更の手続きをする必要があります。

司法書士への依頼

原則として、 専門家への依頼は自分で行う必要がありますが、不動産業者に依頼して贈与契約書の作成とともに司法書士の紹介をお願いするのもひとつの方法です。贈与者・受贈者双方が 面談しやすい場所の専門家に依頼するのが無難でしょう。

生前贈与の贈与税と相続税との比較

相続税にさまざまな控除や特例が設けられている点を考慮すると、贈与税制よりも相続税制のほうが有利に見えます。しかし、例えば夫婦間の居住用財産であれば贈与税控除を利用できることがあるため、贈与税の枠組みを活用したほうが相続税対策としても有効です。

他人同士の贈与ならば贈与税の税制に従うしかありませんが、親子など相続が関係する間柄での贈与ならば、相続税とのバランスを考えて税負担軽減の方法を探ってみましょう。

8. マンションの名義変更シーン4.財産分与

財産分与でマンションの名義変更をする場合は、夫名義の不動産を離婚後に妻が取得するようなケースです。夫から妻へ分与するケースでは夫婦双方で名義変更の手続きをする必要がありますが、住宅ローンをどう解決するかという複雑な問題が絡んできます。

単独名義のマンションの場合

単独名義のマンションで住宅ローンがなければ特別な問題はありません。しかし、夫婦どちらかの単独名義で住宅ローンの残債がある場合には、財産分与の際にローンの債務者も変更する必要があります。マンションを譲り受ける側の収入や年齢などを考慮したこれからの返済条件について、金融機関との協議・審査が必要です。

共有名義のマンションの場合

夫婦の共有名義のマンションの場合には、財産分与によって一方の単独名義になり、ローンの調整が必要です。ペアローンの場合は、債務の引き受けができるか金融機関と協議が必要となるでしょう。ローンの問題が解決できないのであれば、いっそ売却してしまうのもひとつの方法です。

9. まとめ

マンションの名義変更を行う理由は、売買、贈与、相続、財産分与などがありますが、変更理由によっては複雑な書類が必要です。2024年4月には相続登記(相続による不動産の名義変更)が義務化されました。

現在相続登記が放置されている不動産については3年の猶予期間を経て登記が義務となりますので、速やかに相続登記を進めていきましょう。名義変更の手続きの進め方については司法書士などの専門家に相談しながら行うのが安心です。

宅地建物取引士

株式会社イーアライアンス代表取締役社長。中央大学法学部を卒業後、戸建・アパート・マンション・投資用不動産の売買や、不動産ファンドの販売・運用を手掛ける。アメリカやフランスの海外不動産についても販売仲介業務の経験をもち、現在は投資ファンドのマネジメントなども行っている。

あわせて読みたいコラム5選

不動産売却・住みかえをお考えなら、無料査定で価格をチェック!

新着記事

-

2025/04/16

共有名義の不動産売却|プロが教える!トラブルを防いで賢く売る方法

-

2025/04/04

土地が売れるか知りたい!売れる土地/売れない土地の特徴&対策

-

2025/04/03

土地の売買は個人間でも可能!手続き方法や注意点、メリット・デメリットを解説

-

2025/04/03

抵当権抹消費用は不動産1件につき1,000円|自分で手続きする方法や注意点を解説

-

2025/03/31

家の価値を調べる方法や注意点「高い=良い」ではない!をプロが解説

-

2025/03/31

戸建ての寿命は何年?延命のコツやリフォーム/建て替えについても解説

人気記事ベスト5

不動産売却ガイド

- 最初にチェック

- 不動産の知識・ノウハウ

- 売却サポート

- Web上で物件を魅力的に魅せる! サポートサービス

- お買いかえについて

- お困りのときに

カンタン60秒入力!

売却をお考えなら、まずは無料査定から

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ