登記識別情報は、所有権や抵当権の登記申請で使用する重要な情報です。オンラインの登記申請がスムーズになるよう、「登記済権利証」に代わるものとして2005年に導入されました。この記事では宅建士が、登記識別情報の概要や取得方法、使用する場面、紛失や盗難に遭った場合の対応策などを、分かりやすく解説しています。登記識別情報の実務的な使い方を知りたい方や、不動産取引を安全に進めたい方はぜひご一読ください。

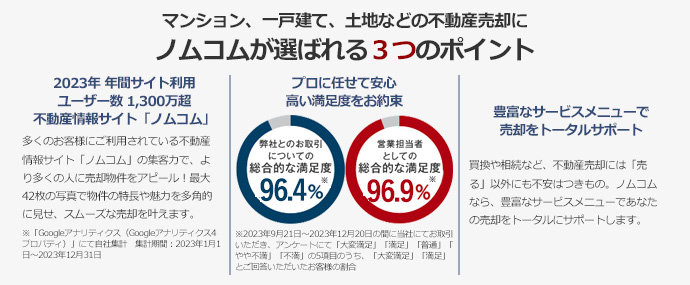

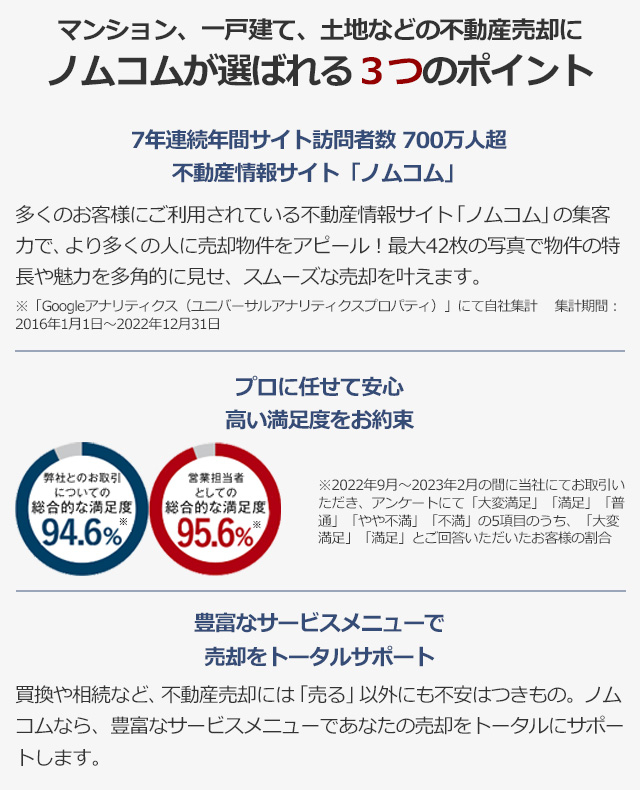

「カンタン60秒入力!不動産無料査定で価格をチェックしてみる」

1. 登記識別情報とは

登記識別情報とは、古くから不動産の所有権などを証明する重要書類として使用されてきた「登記済証(権利証)」に代わるA4サイズの1枚ものの書類です。

不動産にかかる権利を証明する重要書類

不動産登記を行う際は、その不動産の権利を正当に主張できる人物であることを、自ら示す必要があります。以前は、法務局のゴム印が押されて公的証明力が付与された「登記済証」と呼ばれる書面(売買契約書とは異なる売渡証書)が権利証と呼ばれ使用されていました。

その後、オンラインでの登記申請が普及しはじめ、2005年(平成17年)3月の不動産登記法改正により、紙の権利証から「12桁の英数字(識別子)から成る登記識別情報」を用いた仕組みへと順次移行しました。12桁の文字列は、目隠しシールの下に印字されて誰も見られないようになっています。この文字列を使用すれば不動産を売買したり、抵当権を設定・抹消したりできるため、他人に見られないよう注意したい重要な情報です。

ちなみに、登記識別情報は、発行しないという選択もできます。ただし、発行しなかった場合や、発行後に紛失した場合には再発行できません。この場合、後述の代替手段で登記手続きを行う必要があるため、一般的には発行したほうがよいでしょう。

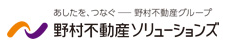

登記識別情報通知に記載されている内容

登記識別情報が書面で交付される場合、その書面を「登記識別情報通知」といいます。デザインや文字の記載位置は以下の見本をご参照ください。

引用:登記識別情報通知(見本)|法務省

https://www.moj.go.jp/content/001131098.pdf

この登記識別情報通知には、以下のような情報が記載されています。

(1)不動産

〇〇市〇〇町一丁目〇番〇の土地などの表示

(2)不動産番号

法務局の不動産登記簿で各不動産につけられた重複しない固有番号です。これまでは、地番や家屋番号といった所在地表示を元に管理していましたが、電子化やオンライン登記の普及にともない、不動産を効率的かつ確実に特定・検索できるように不動産番号がつけられました。

(3)受付年月日・受付番号(または順位番号)

登記申請を受け付けた年月日や受付順の番号

(4)登記の目的

登記申請の原因になった出来事(売買や贈与、相続など)を記載

(5)登記名義人

買主や受贈者や相続人など、所有権を得た方の住所氏名

(6)登記識別情報(12桁の英数字)

文字列3桁ごとにハイフンがはいった12桁の英数字で、本書のもっとも重要な部分。この文字列が、従来の権利証と同等の意味を持つ

(7)QRコード(折込方式のみ)

12桁の文字列の右側にQRコードを印字

登記識別情報や登記名義人に関する情報を、提供様式に転記するために使用

(8)目隠しシール

大半のケースでは12桁の登記識別情報部分がシールで覆われているため、誰かが意図的に開封しない限り文字列が表から見えない仕組み

(9)法務局の認証文

文書に記載された内容と法務局の登記情報が等しく、この権利証が間違いなく本物であるという証明

12桁の文字列を他人に知られてはいけない

登記識別情報にある12桁の英数字は、電子的に所有者の正当性を証明する鍵のようなものです。そのため、他人に知られると所有権を勝手に移転されたり、抵当権を設定されたりといったリスクが生じます。

もし、登記識別情報通知書を紛失した場合や盗難被害に遭った場合は、速やかに法務局に対して「登記識別情報の失効」の申出を行いましょう。失効の手続きをすれば、もともとの12桁の情報が使えなくなり、不正登記をある程度防止できます。

2. 登記識別情報と登記済証の違い

登記識別情報と登記済権利証はいずれも、所持する者が不動産の真の権利者であることを証明する大切な書類です。登記申請のオンライン化にともない、登記済権利証から登記識別情報へとその役割を引き継ぎました。

登記済証・登記識別情報の用途

登記済証は、売買契約にともなう登記申請であれば、その「原因証書」として作成される売渡証書が元になっており、登記が正しく完了した証拠として登記官が「登記済」というゴム印を押印して申請者へ戻されます。この書類が登記済権利証です。

一方で登記識別情報は、12桁の英数字が封印され、読めなくしてある書類です。この12桁の文字列が不動産登記手続きにおける「鍵」のようなものにあたり、登記申請時にこの文字列を入力・提出することで名義人本人であることを電子的に明示します。

つまり、あくまで12桁の文字列自体が重要であり、登記識別情報通知書自体には登記済権利証のような「公的証明としての威厳」はありません。

登記済権利証と登記識別情報は、いずれも不動産登記申請手続きで申請書とともに法務局へ提出する書類です。したがって、いずれも紛失すれば、誰かに勝手に登記申請されるというリスクをはらんでいます。

登記識別情報と権利証の違い

書面自体に効力があるのが権利証で、12桁の文字列に効力があるのが登記識別情報です。ここでは、書面の形態や申請時の使用方法、管理上の注意に関する違いについて見ていきましょう。

書面の形態

権利証は、登記申請のために法務局へ提出した証書自体に、登記官が赤い「登記済」の押印を施して権利者へ返却した書類で、書類そのものが証明力を持っています。

登記識別情報は、12桁の英数字にこそ本質的な証明力があり、平常時はその文字列自体が誰にも見られることのないようにシールで目隠しされています。

登記申請時の使用方法

権利証は、法務局に書類の原本を提出します。登記識別情報は、オンライン申請の場合は電子証明書の仕組みを使い、オフライン申請の場合は12桁の文字列を記載する形で正当性を証明します。

管理上の注意点

権利証は、紙の書面そのものを紛失しないよう厳重に保管する必要があります。登記識別情報は、登記識別情報通知書を紛失したり、シールがめくれて文字列が他者に漏洩したりしないようご注意ください。

登記識別情報の形式に変わったのはいつから?

不動産登記法の改正により、2005年(平成17年)3月7日以降に申請された登記では従来の「登記済権利証」の代わりに「登記識別情報」が付与されるルールへと移行しました。オンライン申請システムの中核を担うのは、「紙の証書をいちいちやり取りしなくても、登記が行える」仕組みです。

また、登記済権利証から登記識別情報への移行にともない、改ざんや偽造を強力に防止する電子認証システムが整備されました。これにより、登記申請の利便性やスピードが向上し、安全性が向上しています。

現在でも、紙の申請書で登記を行う場合は、登記識別情報通知書として紙で発行されるのが一般的です。登記済証には登記の完了を証明する機能がありましたが、この機能を代替するものとして、登記後には登記完了証が交付されます。

3. 登記識別情報の取得方法および再発行

登記識別情報通知書の取得方法および、再発行について解説します。

登記識別情報通知書の取得方法

登記識別情報通知書は、不動産の購入や贈与もしくは相続などで登記申請を行った場合に、完了を証する書面として法務局から交付を受けます。

自分で登記申請する場合

自身で法務局に登記申請書類を提出し、登記完了時に交付された登記識別情報通知書は、法務局の窓口や郵送によって受け取ることが可能です。

司法書士へ依頼する場合

申請の代理人として司法書士が手続きを行い、登記が完了すると司法書士が法務局から書面を受け取って本人へ渡します。受け渡しのタイミングは、登記完了後に司法書士から登記完了書類とともに受け取ります。

登記を書面で申請する場合

登記の申請方法には「オンライン申請」と「書面申請」の2種類があります。書面申請の場合は、登記完了後に法務局から登記識別情報通知書(紙)が1通交付されるのが一般的です。

なお、申請者が1名の場合は原則として1通のみの発行であり、共有名義など複数の登記名義人がいる場合には、名義人の人数と同じ部数が発行されます。

登記をオンライン申請する場合

不動産登記はオンラインで申請できます。オンライン申請を行う場合は、登記識別情報が電子データとしてシステムへ登録され、暗号化されたファイルをダウンロードする仕組みです。

実務的には、登記を代行する司法書士が紙の通知書での受け取りを希望するため、オンライン申請であっても登記識別情報通知書を紙で発行する要望を、申請情報の「その他の事項欄」に記載しておくのが一般的です。

登記識別情報通知書の再発行

登記識別情報は、一度交付されると原則として再発行はできず、万一紛失や盗難に遭った場合であっても法務局に依頼して再発行するという手続きは認められません。ただし、発行直後に文字列を覆う目隠しシールがうまく貼られていないなどの理由で、いったん受領を拒否して再交付を求めることは可能です。

4. 登記識別情報はいつ使う?

登記識別情報は、不動産の所有者や抵当権者が登記名義の変更を行うときに、真正な権限を有する権利者であることを証明するために使用します。具体的には、登記を申請する際に登記識別情報通知書の目隠しシールをはがして、シールで隠されていた部分に書かれている12桁の文字列を読み取ります。

多くの場合、登記申請は司法書士へ一任するため、自身でシールをはがして、隠れている文字列を読むケースはほとんどないほか、通常は登記以外で12桁の文字列が必要になる場面はありません。

所有権移転登記

売買や贈与および相続によって不動産を取得した際には、法務局に登録された所有者の名義を自分へと書き換える所有権移転登記が必要です。この登記を申請する場合は、真の所有者だけが持っているはずの権利証として登記識別情報を使用します。

紙の登記済権利証(売渡証書などに登記官が赤い登記済印を押印したもの)を使用していた時代には、その紙の書類自体を法務局へ提出する必要がありました。しかし現在は、12桁の登記識別情報を提示・入力し、本人確認書類等を添えて申請するのが一般的です。

①不動産登記とは?費用は?自分でもできる?宅建士が詳しく解説

②所有権移転登記にかかる費用は?内訳や節約のポイント、手続きも解説

抵当権設定および抹消登記

金融機関で住宅ローンを組んで多額の融資を受けるとき、金融機関は万一支払いが滞った場合には返済に代えて物件を差し押さえられるように抵当権を設定します。抵当権は設定契約書に基づいて遂行されますが、どの不動産を担保にして、誰がどのような条件で貸付けているのかを対外的に明示しておく必要があります。このときに行う登記申請手続きが抵当権設定登記です。

また、借り入れたお金を完済して、不動産に設定している抵当権を解除する場合に行う登記申請手続きは、抵当権抹消登記です。いずれの登記手続きにおいても、抵当権の設定者と不動産の所有者が同一人物であることを示すために、12桁の登記識別情報が必要になります。

5. 登記識別情報発行の有無は自分で選べる

登記申請手続きを行う際、登記識別情報の発行を希望しないという選択肢も可能です。ただし、多くのケースでは、次回以降の登記に備えて登記識別情報を発行しておくほうが便利です。仮に、登記識別情報通知を書面で受け取らなかったとしても、登記申請自体が無効になることはありません。

法務局での保管期間には限りがある

登記識別情報通知書は、法務局から交付準備ができたと連絡した後3ヵ月間取りに来ない場合、もしくはオンライン登記申請が完了して登記識別情報をダウンロードできるようになってから30日間ダウンロードしない場合、通知書が法務局で廃棄されます。法務局側で無期限に通知書を保管し続けるわけにはいかないからです。

もちろん、登記識別情報通知書が廃棄されても、完了した登記自体が無効になることはありません。

登記識別情報なしで登記を行う代替方法・3つ

登記識別情報なしで登記をするためには、以下の3つの方法があります。

(1) 司法書士が本人であることを保証する

(2) 法務局の事前通知制度を利用する

(3) 公証人による認証を受ける

もし、登記識別情報を受け取れなかった、あるいは紛失してしまった場合でも、以下の方法により登記申請が可能です。

(1) 司法書士が本人であることを保証する

司法書士が「この依頼人は真正な権利者であることを私が保証します」という保証書を作成して登記申請書に添付する方法で「本人確認情報提供制度」といいます。司法書士が自身の職責にかけて登記名義人本人であることを証明するため、不正登記のリスクが抑えられます。ただし、司法書士に依頼する側は数万円の保証書作成費用が発生します。

(2) 法務局の事前通知制度を利用する

登記申請を行う際、登記名義人を確認するための書類(本人確認書類など)を提出し、法務局が名義人に対して「あなたの不動産の登記申請がありましたが本当に大丈夫ですか?」という通知を送る制度です。名義人が通知を受け取って正当性を法務局に回答すれば、登記が完了します。これにより、登記識別情報がなくても正当な手続きであることを確認してもらえます。

ただし、この方法は通常の登記申請にくらべ、大幅に時間がかかるうえ、申出期間内に本人からの申出が法務局へ不着の場合には登記申請自体が却下されます。加えて、所有権移転登記や抵当権設定登記においては、この制度を利用できない場合があるため注意が必要です。

(3) 公証人による認証を受ける

公証人役場で登記名義人本人が登記を申請することを認証してもらい、その証書を登記申請のときに添付する方法です。公証人が厳格な審査を行うため、本人確認が確実に行われます。上記2つの方法と同様に多少の手間と費用がかかる点には注意が必要です。

6. 登記識別情報の開封および紛失や盗難の場合

登記識別情報通知書は、目隠しシールによって隠された12桁の文字列を意図せず開封してしまったり、紛失や盗難などのトラブルに遭ったりすることがあります。こうした場合には、不正利用のリスクを下げるために法務局へ「登記識別情報の失効」や「不正登記防止申出」といった救済手続きが用意されています。

目隠しシールを開封してしまった場合

登記識別情報通知書のシールを誤ってはがし12桁の文字列が見えてしまった場合は、以下の点を確認しておきましょう。

シールを再貼付する

もし、まだシールの粘着力が残っているなら、文字列が再び隠れるように貼り直しておきます。完全には元に戻せなくても、外部から文字列が読めないように工夫してください。

登記申請には問題なし

登記識別情報が開封済みであっても、12桁の文字列が誰にも知られていないのであれば、登記申請自体には支障がありません。どうしても不安な場合は、法務局で「登記識別情報の有効証明」を取得することも可能です。これは、300円程度の手数料を支払って12桁の文字列と本人確認書類を提示することで、現在も登記識別情報が有効と証明してもらう手続きです。

はがした場合も、報告義務はない

シールをはがした事実は必ずしも法務局に報告する義務はありません。ただ、後々トラブルにならないためにも、司法書士へ事前に伝えて相談しておくと安心でしょう。

紛失や盗難での不正利用防止策・3つ

万が一の場合には、下記の措置を講じて不正な登記を行われるリスクを最小化しましょう。

登記識別情報の失効の申出

法務局に対して「この12桁の登記識別情報を失効させてほしい」という申出ができます。受理されれば、以後、その登記識別情報を用いた登記申請は却下されます。

不正登記防止申出 (最大3ヵ月間有効)

所定の手続きを行うと、法務局が一定期間「該当不動産の登記申請があった場合は名義人に連絡して確認する」という措置を取ってくれます。これを「不正登記防止申出」といい、一度申出ると最大3ヵ月間有効です。ただし、期間延長を希望する場合は再申出が必要になります。

登記識別情報の不失効証明

紛失したと思っていたが後から見つかったような場合には、登記識別情報を失効させたくないケースがあります。このような場合に、法務局で登記識別情報が有効かどうかを確認する手続きが「不失効証明」です。この不失効証明とは、法務局が「現在も失効していない」という事実のみの回答であり、登記識別情報が絶対に有効な状態であることを保証する効力はありません。

7. まとめ

登記識別情報は、不動産の売買や贈与、相続、抵当権設定および抹消など幅広いシーンで使われています。以前に紙の権利証として使用されていた登記済証と同様の働きがあります。読み取れないように隠された12桁の文字列が漏洩すると、不正な登記のリスクが高まるため厳重な管理が必要です。

万が一、紛失や盗難に遭った場合には、法務局の「登記識別情報の失効」や「不正登記防止申出」などの手続きを活用すれば、被害を最小限に抑えられるでしょう。登記識別情報の仕組みやリスクを正しく理解して、登記識別情報を適切に運用・保管してください。

宅地建物取引主任士、管理業務主任者

司法書士事務所に2年、大手不動産管理会社に5年、個人顧客を中心に不動産賃貸・売買の仲介営業会社に7年間従事。また、外資系金融機関にも2年間従事し個人顧客へ金融資産形成や相続税の節税アドバイスなどを担当。現在は不動産/金融業界での経験を活かし、記事を執筆にもあたっている。

あわせて読みたいコラム5選

不動産売却・住みかえをお考えなら、無料査定で価格をチェック!

新着記事

-

2025/04/16

共有名義の不動産売却|プロが教える!トラブルを防いで賢く売る方法

-

2025/04/04

土地が売れるか知りたい!売れる土地/売れない土地の特徴&対策

-

2025/04/03

土地の売買は個人間でも可能!手続き方法や注意点、メリット・デメリットを解説

-

2025/04/03

抵当権抹消費用は不動産1件につき1,000円|自分で手続きする方法や注意点を解説

-

2025/03/31

家の価値を調べる方法や注意点「高い=良い」ではない!をプロが解説

-

2025/03/31

戸建ての寿命は何年?延命のコツやリフォーム/建て替えについても解説

人気記事ベスト5

不動産売却ガイド

- 最初にチェック

- 不動産の知識・ノウハウ

- 売却サポート

- Web上で物件を魅力的に魅せる! サポートサービス

- お買いかえについて

- お困りのときに

カンタン60秒入力!

売却をお考えなら、まずは無料査定から

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ