不動産を取得した際にかかる「不動産取得税」。土地や住宅を所有する方の中には、相続でも不動産取得税がかかってしまうのか、気になる場合もあるでしょう。そこで今回は、不動産取得税がかかるケース・かからないケースを例に挙げてご紹介します。相続税や登録免許税など他に必要な税金や、税負担を減らす方法を解説しますので、参考にしてください。

1. 相続で不動産取得税がかかるケース・かからないケース

|

不動産取得税がかからないケース |

不動産取得税がかかるケース |

|

・不動産を相続した場合 |

・死因贈与の場合 ・特定遺贈の場合 ・生前贈与の場合 |

相続により不動産を取得したときに、不動産取得税がかかるケースとかからないケースがあります。どのようなケースで不動産取得税が課せられるのか、詳しく見ていきましょう。

1-1.通常の「相続」では不動産取得税はかからない

本来、不動産取得税は購入や贈与、家屋の建築などによって不動産を新たに取得したときに発生する税金であるため、相続時には課税されません。相続による不動産の取得は、法律で定められた「自然な権利の移転」とみなされる行為です。不動産を「新たに取得した」ことにはならないため、不動産取得税の課税対象から外れます。

なお、相続以外の方法で不動産を取得するときは、不動産取得税の課税対象となることが一般的です。たとえば、新築マンションや中古戸建住宅を購入したときや、住宅用地や山林の贈与を受けたときには、不動産取得税の課税対象となる場合があります。

不動産を相続するときにかかる税金はこちら

不動産相続時にかかる税負担を減らす方法はこちら

1-2.そもそも不動産取得税とは?

不動産取得税は、土地や建物などの「不動産」を取得したときに課される地方税です。購入や贈与、建築により新しく不動産を取得するときは、不動産が所在する都道府県に不動産取得税を納める必要があります。

基本的には「生きている人」から不動産を取得したときに課されるため、相続により取得した場合は課税対象外です。なお、不動産を取得する際に代金を払ったか、払っていないかは問われません。無償で取得した場合でも、相続以外なら不動産取得税の課税対象となることがあります。

2. 不動産取得税がかかる3つのケース

相続以外の方法で土地や建物などを取得したときは、取得した不動産の価値に応じて不動産取得税が課せられます。不動産所有者の死亡や贈与をきっかけとして不動産を取得した場合で、不動産取得税が発生する3つのケースについて見ていきましょう。

2-1.死因贈与の場合

死因贈与とは、財産の所有者の死亡をきっかけに効力が発生する贈与です。財産の所有者が生前、「自分の死後には〇〇に不動産を贈与する」と伝え、相続する側も了承していたときに成立します。

死因贈与によって不動産を贈与した場合は、不動産取得税の課税対象です。不動産の所有者の死亡により不動産を取得するため、厳密には贈与ではなく「相続」にあたり 、相続税の対象にもなります。

【死因贈与によって不動産取得税がかかる例】

| ・父親が長女に「自分の死後は自宅を譲る」といい、長女も同意していた ・父親が長男に「死後にマンションを譲るので介護をしてほしい」といい、長男も同意していた |

2-2.特定遺贈の場合

特定遺贈とは、遺言により不動産などの財産とそれを譲る相手を指定して贈与する方法です。法定相続人(配偶者や子どもなど)が特定遺贈により不動産を取得するときは、不動産取得税は課せられません。しかし、法定相続人以外の人が特定遺贈により不動産を取得すると、不動産取得税の課税対象となります。

特定遺贈では、所有権を移転する財産が決まっています。そのため、指定された財産については、他の相続人と遺産分割協議をする必要がありません。しかし、遺言の内容が不明確なときは、亡くなった人の遺志どおりの贈与・相続ができなくなることがあります。

【特定遺贈によって不動産取得税がかかる例】

|

・遺言書に「ヘルパーに自宅を譲る」と記載した ・遺言書に「いとこの子どもに投資用マンションを譲る」と記載した |

2-3.生前贈与の場合

生前贈与とは、財産の所有者が生きている間に不動産などの財産を贈与する方法です。通常の「贈与」とみなされ、不動産取得税が発生します。

なお、「相続時精算課税制度」を利用する場合は、生前に贈与された財産であっても相続財産として扱われるため、節税できる可能性も。 ただし、相続時精算課税制度は贈与者が60歳以上の父母もしくは祖父母が、18歳以上の子もしくは孫に贈与するときに限られます。

【生前贈与によって不動産取得税がかかる例】

|

・お世話になっているヘルパーに、双方合意のうえで投資用マンションを贈与した ・大学生の孫に、双方合意のうえで一人暮らし用のマンションを贈与した |

3. 不動産取得税の計算の仕方

| 固定資産の評価額 × 3%(※) |

※令和9年3月31日までの特例(標準税率本則は4%、土地や家屋(住宅)の場合)

不動産取得税は、不動産の価値に対して一定の税率をかけて計算します。なお、不動産の価値は、原則として固定資産の評価額と同額です。不動産の取得価格や物件の種類などによっては、以下のように軽減措置が適用されることもあります。

3-1.不動産取得税の軽減措置について

|

中古住宅の場合 |

【条件】 住宅性能の一定以上の向上を図る改修工事を実施してから、宅地建物取引業者が再販した床面積50平米以上240平米以下の住宅等、一定の条件を満たす場合 ※築年月日により100万~1,200万円を控除 |

|

【計算式】 (固定資産の評価額-100万〜1,200万円)×3% |

|

|

住宅用地の場合※1 |

【条件】 上記に挙げた「住宅」を建てるための土地である場合 |

|

【計算式】 固定資産の評価額×3%-A A:45,000円、もしくは、土地1平米あたりの評価額×1/2×床面積の2倍(上限200平米)×3%のいずれか大きいほう |

|

|

新築住宅の場合※2 |

【条件】 ・床面積が50平米以上(一戸建て以外の貸家は40平米以上)、240平米以下の場合 ・各都道府県の条例で決められた申告を行う場合 ※課税標準額から1,200万円、長期優良認定住宅については1,300万円を控除 |

|

【計算式】 (固定資産の評価額-1,200万円もしくは1,300万円)×3% |

長期優良認定住宅の増額は2026年3月31日までに新築された場合に限る

取得する不動産が中古や新築住宅、住宅用地の場合、不動産取得税を軽減する特例が適用されることがあります。軽減措置には期限が設けられているケースもあるため、最新の情報を確認しておきましょう。

※いずれも2024年6月時点の情報です。

4. 不動産を相続するときにかかる税金

| ・相続税 ・登録免許税 ・固定資産税 ・都市計画税 ・所得税・住民税 ・譲渡所得税 |

通常の相続で不動産を取得した場合は、不動産取得税は課せられません。しかし、相続時は不動産取得税以外にも多くの税金が発生します。支払い義務のある税金の種類と計算方法を確認しておきましょう。

4-1.相続税

相続税は、個人が残した財産を受け継ぐ際に発生する税金です。不動産や現金など相続財産の総額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下のときは、相続税は課せられません。

相続税の税率は10~55%で、相続する財産が増えるほど適用税率が高くなります。なお、相続税の申告と納税は、相続が発生したことを知った翌日から10カ月以内に行うことが必要です。

【相続税の詳細】

|

相続税がかかるケース |

相続財産の総額が基礎控除額を超えるとき ※基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数 |

|

計算方法 |

1:課税対象の相続財産合計額-基礎控除額=課税対象額 2:課税対象額×金額に応じた税率(10〜55%) 課税対象額が法定相続分に従って相続されたと仮定して、法定相続人ごとに相続税を計算し、合算した金額を相続税の合計額とする。実際に異なる割合で相続が実施された場合は、相続税の合計額から各自の相続割合に応じて相続税を負担する。 |

|

税率 |

10~55% |

|

申告・納税期限 |

相続が発生してから10カ月以内 |

|

納税猶予制度 |

一定条件を満たし、相続税の納付期限までに所定の手続きを行うと、最長20年間の延納が適用される |

4-1-1.不動産相続における税率と評価額

相続税の税率は、各法定相続人の課税遺産総額における法定相続分によって決まります。法定相続分における取得金額が1,000万円以下なら税率10%ですが、1,000万円超3,000万円以下では15%、3,000万円超5,000万円以下では20%と、取得金額が増えるに従い税率が高くなる点に注意が必要です。

なお、不動産の評価額は路線価や固定資産評価額をもとに算出され、遺産総額に反映されます。

マンションの相続税について詳しくはこちら

4-2.登録免許税

登録免許税とは、不動産や会社などを登録・登記する際に発生する税金です。相続により不動産を取得したときも、所有権移転登記が必要であり、登録免許税が発生します。

相続により土地や建物を所有したときは、所有権移転登記を実施し、固定資産の評価額の0.4%が登録免許税として課されます。

【登録免許税の計算方法】

| 固定資産の評価額 × 0.4% |

※土地:相続・法人の合併または共有物の分割の場合で所有権移転登記をするとき

※建物:相続又は法人の合併によって所有権移転登記をするとき

4-3.固定資産税

固定資産税は、土地や建物などを所有する人が支払う税金です。その年の1月1日時点で所有している場合のみ課せられるため、通常は相続などにより所有した年の翌年(1月1日は法務局が開いていないため登記できない)から納付義務が発生します。

なお、固定資産の評価額は、3年に1度見直しが実施されるため、固定資産税額も変わることがあります。

【固定資産税の計算方法】

| 固定資産の評価額 × 1.4% |

4-4.都市計画税

都市計画税とは、市街化区域内にある土地や家屋に対して発生する税金です。土地計画に関わる事業の財源として利用されます。固定資産税とあわせて、毎年発生する税金です。

税率は自治体によって異なりますが、0.3%を超えることはありません。

【都市計画税の計算方法】

| 固定資産の評価額 × 0.3%以下 |

4-5.所得税・住民税

所得税は個人の所得に対して課される税金です。相続によって得た不動産が賃貸物件で、相続人が家賃収入を得た場合には、発生した所得に対して所得税が課せられます。

また、課税所得額は住民税の課税対象です。住民税には所得割と均等割があり、所得割は課税所得額をベースに、均等割は一律で決定されます。

【所得税の計算方法】

| ①不動産所得=不動産収入-必要経費 ②総所得額=不動産所得+他の所得 ③所得税=(総所得額―所得控除)×所得税率(5~45%)−税額控除控除額 |

【住民税の計算方法】

| 所得割=(総所得額−所得控除)×住民税率10%−税額控除 均等割=別途、各自治体で定める税率に従って計算される |

4-6.譲渡所得税

譲渡所得税とは、相続によって得た不動産を売却したときに発生する税金です。売却価格から、取得費や改良費などの必要経費を差し引いた利益に対して課せられます。なお、相続などの取得費がわからないときは、売却価格の5%を取得費として計算してください。

譲渡所得税は所有期間によって税率が異なり、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」は税率が高く、所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」は税率が低くなります。

【譲渡所得税の計算方法】

|

相続税がかかるケース |

相続財産の総額が基礎控除額を超えるとき ※基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数 |

|

計算方法 |

1:課税対象の相続財産合計額-基礎控除額=課税対象額 2:課税対象額×金額に応じた税率(10〜55%)

課税対象額が法定相続分に従って相続されたと仮定して、法定相続人ごとに相続税を計算し、合算した金額を相続税の合計額とする。実際に異なる割合で相続が実施された場合は、相続税の合計額から各自の相続割合に応じて相続税を負担する。 |

|

税率 |

10~55% |

|

申告・納税期限 |

相続が発生してから10カ月以内 |

|

納税猶予制度 |

一定条件を満たし、相続税の納付期限までに所定の手続きを行うと、最長20年間の延納が適用される |

| 固定資産の評価額 × 0.4% | |

|

固定資産の評価額 × 1.4% |

|

|

短期譲渡所得の場合 |

(譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除)×39.63% |

|

長期譲渡所得の場合 |

(譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除)×20.315% |

5. 不動産相続時にかかる税負担を減らすには

| ・生前贈与を賢く活用する ・賃貸不動産に転換する ・相続と売却のタイミングを考える |

不動産を相続すると、さまざまな税金が課せられることが少なくありません。税負担を減らすためにできることをいくつか紹介します。

5-1.生前贈与を賢く行う

|

生前贈与を行うメリット |

生前贈与の注意すべきデメリット |

|

・自分の意思で贈与の相手・時期を決められる ・確実・計画的に不動産の引き継ぎができる ・相続税の節税に役立つ場合もある ・贈与する相手に不動産の収益を移転できる |

・贈与税の税率は相続税に比べて高い ・長期にわたる分割贈与はリスクもある ・場合がある ・相続分の減少や特例が使えない可能性もある |

生前贈与をすると、不動産所有者が希望する人物に、自分の意思に沿って不動産を引き継がせることが可能です。

また、60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子・孫に生前贈与する場合は、「相続時精算課税制度」が適用されます。この場合にかかる贈与税は、基礎控除額110万円と特別控除額(限度2,500万円)を差し引いた金額に、一律20%の税率をかけて贈与税を計算。遺産総額や状況によっては、生前贈与のほうが節税できることもあるでしょう。

ただし、不動産取得税や登録免許税が発生し、一定のリスクもあるため、メリットとデメリットを踏まえて検討してください。

【生前贈与はこんなケースにおすすめ】

|

・将来的に不動産の価値が上がる可能性があるとき ・不動産を確実に引き継がせたいとき など |

不動産の生前贈与は税金の節約に役立つ?詳しくはこちら

5-2.賃貸不動産に転換する

|

賃貸不動産に転換するメリット |

賃貸不動産に転換するデメリット |

|

・小規模宅地評価の特例が適用されて、評価が下がる ・貸家の評価が受けられる ・貸家付宅地の評価が受けられる ・家賃収入を得られる |

・空き室リスクがある ・家賃が下落するリスクがある |

相続する予定の不動産を「賃貸不動産」に転換できるときは、相続税の負担額を減らせることがあります。また、家賃収入を得られるようになる点も、相続する人にとってメリットです。

しかし、状況によっては賃貸物件を建てる費用がかかることや、土地の場所によって賃貸のニーズが少ないなどのリスクもあるため、慎重に検討しましょう。

【賃貸不動産への転換はこんなケースにおすすめ】

|

・自分が居住する不動産でない場合 ・家賃収入が見込める不動産の場合 など |

5-3.相続と売却のタイミングを考える

相続した不動産を売却するときは、タイミングを見極めることで税負担が大きく変わります。不動産価値が著しく低下している場合は、早めに手放すことも必要です。相続した不動産のリアルタイムでの価値や売買状況については、不動産会社に相談してみましょう。

6. 不動産の相続や節税対策でお困りなら

不動産の相続や贈与では、さまざまな費用や税金がかかるだけでなく、登記や税申告などの専門的な手続きが必要です。スムーズな相続・贈与のためにも、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。

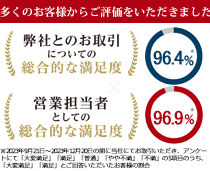

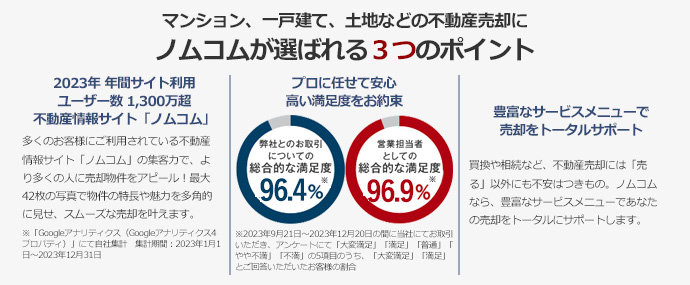

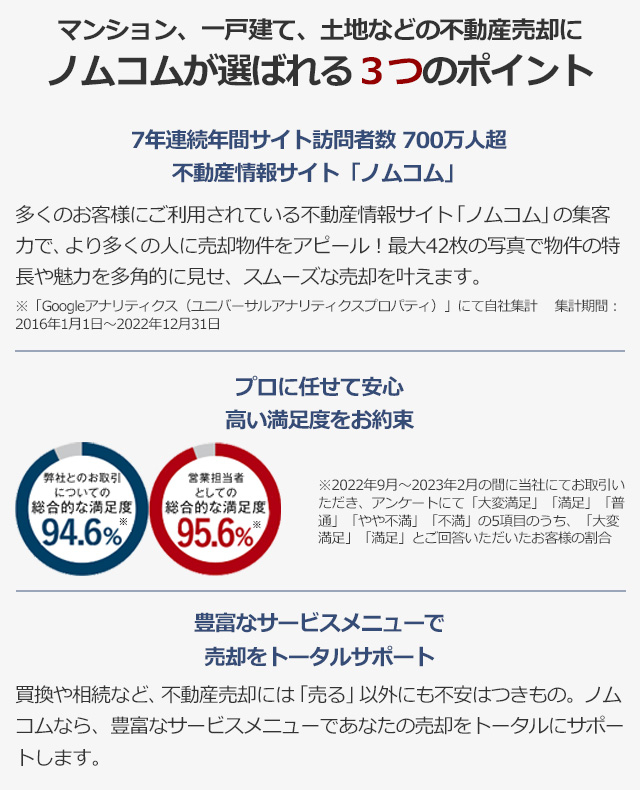

野村不動産グループの野村不動産ソリューションズ株式会社が運営する「ノムコム」では、不動産の無料査定や売却支援サービスを提供しています。首都圏・関西・名古屋の住宅に対応していますので、ぜひお気軽にご相談ください。また、これから相続・贈与をする予定の方や、不動産の資産整理をお考えの方も、お気軽にお問い合わせください。

7. 専門家のサポートを受けてスムーズな相続・贈与を実現しよう

相続により不動産を取得したときは原則として不動産取得税は発生しませんが、相続人以外が特定遺贈で財産を取得する場合や死因贈与などに該当するときは課税対象になります。不動産の相続や贈与には複雑な手続きが多く、発生する税金の種類も多様です。スムーズな相続・贈与を実現するためにも、専門家のサポートを受けるようにしましょう。

野村不動産グループの野村不動産ソリューションズ株式会社が運営する「ノムコム」は、不動産の査定から売却支援サービスまで一貫したサポートをご提供。首都圏・関西・名古屋の住宅(マンション、一戸建て)に対応しています。専門家目線での節税につながるアドバイスも実施していますので、ぜひお気軽にご相談ください。

60歳からの住みかえや相続・贈与を学べる!「ノムコム60」はこちら

|

萱谷 有香 叶税理士法人 東京事務所代表 不動産投資に特化した税理士事務所で働きながら収益物件について税務と投資の面で多くの知識を得られたことを活かし、自らも不動産投資を手がける。 大手管理会社、ハウスメーカーや賃貸フェアなどでの講演実績があり、記事執筆も行う。 不動産投資の規模を拡大していくために、なくてはならない金融機関からの融資についても積極的に紹介やアドバイスを行う。金融機関から融資を引きやすい、または金利交渉をしやすい決算書の作成を得意とする。 物件購入前、物件保有中、物件売却時、相続時、どの時点で相談を受けても必ず投資家にプラスになるアドバイスを心がけている。 著書に『減価償却節税バイブル』( 技術評論社)、『売却益と節税を最大化 収益不動産「売却」バイブル』( 技術評論社)がある。 |

あわせて読みたいコラム5選

不動産売却・住みかえをお考えなら、無料査定で価格をチェック!

新着記事

-

2025/04/16

共有名義の不動産売却|プロが教える!トラブルを防いで賢く売る方法

-

2025/04/04

土地が売れるか知りたい!売れる土地/売れない土地の特徴&対策

-

2025/04/03

土地の売買は個人間でも可能!手続き方法や注意点、メリット・デメリットを解説

-

2025/04/03

抵当権抹消費用は不動産1件につき1,000円|自分で手続きする方法や注意点を解説

-

2025/03/31

家の価値を調べる方法や注意点「高い=良い」ではない!をプロが解説

-

2025/03/31

戸建ての寿命は何年?延命のコツやリフォーム/建て替えについても解説

人気記事ベスト5

不動産売却ガイド

- 最初にチェック

- 不動産の知識・ノウハウ

- 売却サポート

- Web上で物件を魅力的に魅せる! サポートサービス

- お買いかえについて

- お困りのときに

カンタン60秒入力!

売却をお考えなら、まずは無料査定から

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ