不動産を所有する人は、思い通りに財産分与できるか、相続時にどのくらい税金がかかるか心配なものです。不動産の生前贈与は選択肢のひとつですが、制度や手続きが複雑で専門的な知識が欠かせません。今回は、不動産の生前贈与のメリット・デメリットから、必要な費用や税金、うまく活用するポイントについて解説します。

1. 不動産の生前贈与とは?

不動産の生前贈与とは、家や土地といった不動産を、所有者が生きている間に配偶者や子どもなどの親族に対して贈与することです。

不動産の所有者が亡くなると、相続によって不動産の所有権が移転します。生前贈与なら、所有者の意向がはっきりしているときに財産を分与できるため、さまざまなメリットがあります。

一方で、相続とは税率や基礎控除、所有権移転のタイミングなどが異なり、手続きが煩雑だったり、費用がかかったりするデメリットも。そのため、生前贈与を行う際はしっかりとした計画を組むなど、慎重な検討が必要です。

2. 不動産の生前贈与を行う4つのメリット

| ・自分の意思で贈与の相手・時期を決められる ・確実・計画的に不動産の引き継ぎができる ・相続税の節税に役立つ場合もある ・贈与する相手に不動産の収益を移転できる |

不動産の生前贈与は、所有者が生きている間に複数回に渡って贈与できるため、相続にはないメリットがあります。不動産の生前贈与を行うメリットを4つ見ていきましょう。

2-1.自分の意思で贈与の相手・時期を決められる

生前贈与の最大のメリットは、まだ自分が元気なうちに自分が贈与したい相手に対して、希望する時期に不動産を分与できる点です。所有者の意向が早めに具体化されるため、所有者の認知症リスクなども回避でき、相続人間のトラブル防止にもつながります。

所有者から見れば、自分の意思が明確なうちに希望に沿った贈与を実行できるため、通常の相続に比べて自分が亡くなった後の心配がありません。

2-2.確実・計画的に不動産の引き継ぎができる

不動産の生前贈与は通常の相続と違い、相手を特定して複数回に渡って贈与が可能です。資産配分や贈与時期などを考えて、柔軟に財産を分与できます。

たとえば、現金や預金といった財産であれば、容易に財産の分割・分配が可能です。しかし、不動産は簡単には分割できず、相続の場合は相続人の間でトラブルになったり、共有名義になってしまったりして、その後の利活用に支障が生じることもあります。

生前贈与を利用すれば、相続人間のトラブルも回避でき、所有者の意向を反映した計画的な財産分与が実現可能です。

2-3.相続税の節税に役立つ場合もある

生前贈与を活用すると必然的に相続財産が少なくなるため、相続税の負担が減り、財産全体で見た税負担を軽減できます。所有者が亡くなったタイミングで発生する相続税に対し、贈与税は複数回に渡って贈与する際に発生する税金です。同じ税金でも課税方法が大きく異なるため、やり方次第で節税につながるケースがあります。

しかし、基礎控除額は相続税の方が高いので、生前贈与のタイミングや頻度などにも十分な注意が必要です。

マンションの相続税について詳しくはこちら

2-4.贈与する相手に不動産の収益を移転できる

不動産の生前贈与では、不動産そのものの所有権に加えて、結果的にその不動産が生み出す収益も受贈者に移転させます。

たとえば、生前贈与する不動産が家賃収入のある賃貸マンションだったり、駐車場としての収益があったりすれば、生前贈与後に得られる収益は贈与を受けた受贈者のものです。

もとの所有者の収益がなくなることで、結果的に相続財産のさらなる減少にもつながり、相続税の節税に関しては二重の効果をもたらします。

3. 不動産の生前贈与で注意すべき4つのデメリット

生前贈与は、所有者が亡くなる前に計画的な財産分与が可能ですが、贈与税の税率の高さなど気をつけるべきデメリットもあります。事前に知っておきたい生前贈与の4つのデメリットを覚えておきましょう。

3-1.贈与税の税率は相続税に比べて高い

生前贈与でもっとも注意が必要なのは、同じ金額で見たときに、相続税に比べて贈与税の税率が高いことです。贈与税、相続税はいずれも税率は10%から55%で、財産の課税価格が高くなるほど税率も上がる「累進課税」が採用されています。

しかし、課税価格4,000万円で比較すると、相続税は税率20%なのに対し、贈与税は50%です。そのため、不動産の価格や生前贈与の規模・頻度によって、生前贈与の税金が相続税よりも高くなる場合があります。

また、現預金とは違い、不動産の生前贈与では名義変更などに伴う費用や税金も必要です。そのため、生前贈与の頻度なども含めて、相続税との比較検討が重要といえます。

【贈与税率(特例贈与財産用) 】

|

基礎控除後の課税価格 |

税率 |

控除額 |

|

200万円以下 |

10% |

- |

|

400万円以下 |

15% |

10万円 |

|

600万円以下 |

20% |

30万円 |

|

1,000万円以下 |

30% |

90万円 |

|

1,500万円以下 |

40% |

190万円 |

|

3,000万円以下 |

45% |

265万円 |

|

4,500万円以下 |

50% |

415万円 |

|

4,500万円超 |

55% |

640万円 |

【相続税税率】

|

法定相続分に応ずる取得金額 |

税率 |

控除額 |

|

1,000万円以下 |

10% |

- |

|

1,000万円超〜3,000万円以下 |

15% |

50万円 |

|

3,000万円超〜5,000万円以下 |

20% |

200万円 |

|

5,000万円超〜1億円以下 |

30% |

700万円 |

|

1億円超〜2億円以下 |

40% |

1,700万円 |

|

2億円超〜3億円以下 |

45% |

2,700万円 |

|

3億円超〜6億円以下 |

50% |

4,200万円 |

|

6億円超 |

55% |

7,200万円 |

3-2.長期にわたる分割贈与はリスクもある

不動産の生前贈与を長期で実施する際は、状況の変化に伴うリスクの認識が必要です。生前贈与では贈与税の負担軽減を目的に、暦年110万円の基礎控除を活用するなど、数年間に渡って複数回で贈与するケースもあるでしょう。

しかし、長期間に渡る贈与は、途中で贈与者自身が亡くなってしまうことはもちろん、受贈者側の状況が変化する可能性もゼロではありません。また、経済状況が変わることで資産価値にも変化が生じ、贈与の計画自体の見直しも考えられます。

いずれにしても、長期の贈与計画には状況の変化に伴うリスクを念頭に置きましょう。

3-3.相続開始前7年以内の贈与をすると相続税がかかる

生前贈与を活用していても実際に相続が発生した場合、贈与者が亡くなった日からさかのぼって7年以内(※)に贈与した資産は「贈与者側の財産」とみなされ、相続税の対象になってしまいます。

また、生前贈与に2,500万円まで非課税の特別控除がある相続時精算課税制度についても、贈与者が亡くなった際は、相続財産と合算して相続税を計算するため、節税効果は限定的です。贈与するタイミングには細心の注意が必要といえます。

※令和6年1月1日以降に生前贈与した財産が対象。令和5年12月31日以前の生前贈与については、相続開始前3年以内の財産が相続税の課税対象になる。

|

被相続人の相続開始日 |

加算対象期間 |

|

〜令和8年12月31日 |

相続開始前3年以内 |

|

令和9年1月1日〜令和12年12月31日 |

令和6年1月1日から死亡の日までの間 |

|

令和13年1月1日〜 |

相続開始前7年以内 |

3-4.相続分の減少や特例が使えない可能性もある

相続が発生して相続人が遺産分割協議を行う際、特定の相続人が生前贈与を受けていると「特別受益」とみなされ、相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と特別受益を合算したうえで、各相続人の相続分を決めます。

また、不動産は評価額が高額になることが多いため、法定相続分の調整など相続財産全体の分配に大きく影響しがちです。

さらに、相続時精算課税制度を適用した生前贈与には、「小規模宅地等の軽減措置」は適用されません。 「小規模宅地等の軽減措置」とは、居住や事業用の敷地の相続税評価額を減額し、相続税の軽減につながる特例です。しかし、生前贈与が原因で特例が使えないと相続税が増えてしまう場合があります。

このように、生前贈与と他の特例との関係性には十分注意が必要です。

4. 不動産の生前贈与で必要な税金・費用

| ・贈与税 ・不動産取得税 ・登録免許税 ・専門家への相談・依頼費用 |

不動産を生前贈与する際には、登記に必要となる費用や課税される税金があるため、注意が必要です。ここでは代表的な4つの費用や税金について詳しく説明します。

4-1.贈与税

贈与税とは、個人から財産をもらった際にかかる税金です。不動産の生前贈与においても、財産を贈与された側、つまり受贈者側に納税義務が生じます。

また、通常の年単位の課税である「暦年課税」に加え、「相続時精算課税 」を選択することも可能です。暦年課税であれば、毎年110万円まで基礎控除ができるため課税されません。一方で、相続時精算課税は毎年の基礎控除110万円に加えて、2,500万円までの特別控除がありますが、相続開始時に合算して課税されるため注意が必要です。

【贈与税の課税方式について】

|

|

暦年課税 |

相続時精算課税 |

|

対象ケース |

親族間の贈与、第三者からの贈与 |

60歳以上の父母・祖父母から18歳 以上の子や孫などに贈与した場合 |

|

課税時期 |

贈与時(贈与時の時価で課税) |

贈与時(贈与時の時価で課税) |

|

控除額 |

基礎控除110万円(毎年) |

基礎控除110万円(毎年) 特別控除2,500万円(限度額まで複数回にわたって使用可) |

|

税率 |

10〜55%(贈与額によって異なる) |

一律20% |

|

相続時 |

相続開始前7年以内(※1)に贈与された財産は「相続財産」として加算 |

贈与時の評価額と、他の相続財産を合算して相続税を課税 |

出典:財務省「贈与税に関する資料 」

※1相続開始前3年超〜7年以内の贈与は、総額100万円まで加算されない

4-2.不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物といった不動産を購入、贈与、家屋建築などによって取得した際に、都道府県によって課税される税金です。不動産を生前贈与した際も、贈与ごとに「固定資産の評価額×税率」の計算で課税されます。

税率は本来4%ですが現在は軽減措置があり、不動産が土地や住宅であれば、令和9年3月31日までは3%となります。その他、建物が新築住宅、土地が住宅用地などであれば固定資産の評価額が軽減されます。

ちなみに相続で取得する場合は、原則不動産取得税はかかりません。

【不動産取得税の計算方法】

| 固定資産の評価額 × 3%(※) |

※令和9年3月31日までの特例(標準税率本則は4%、土地や家屋(住宅)の場合)

4-3.登録免許税

登録免許税は不動産などの登記を行う際に、法務局を通じて国に納める税金です。税金は不動産の固定資産評価額の税率をかけて計算しますが、登記の種別によって税率が異なります。

贈与時は不動産の所有権移転登記となるため、税率は2%です。ただし、贈与ごとに登記が必要であり、都度登録免許税を支払う必要があります。

【登録免許税の計算方法】

| 固定資産の評価額 × 2%(※) |

※贈与・交換・収用・競売等による土地・建物の所有権移転登記の場合

4-4.専門家への相談・依頼費用

生前贈与は多くの選択肢がある一方で、税制も複雑で手間がかかります。十分に知識のないまま行うと、余計に税金がかかってしまったり、思ったような財産分与にならなかったりする可能性も。

そのため、税理士や司法書士といった専門家に相談しながら実践する方が無難です。依頼時には数万円から数十万円単位の費用がかかります。長期間・複数回に渡る可能性もあるため、依頼費用がどの程度になるか事前に把握しておきましょう。

5. 【ケース別】不動産の生前贈与でかかる税金をシミュレーション

|

・不動産を含む財産5,000万円を「すべて」生前贈与した場合 |

【共通の条件】

|

・法定相続人の数は、ここではわかりやすく記載した人のみとしています。 ・相続税は実際には不動産だけでなく「遺産総額」で算出します。ここでは計算を簡略化し、記載している金額=遺産総額として計算しています。 ・計算をわかりやすくするため、配偶者特例など各種特例は含んでいません。 |

5-1.不動産を含む財産5,000万円を「すべて」生前贈与した場合

|

条件 |

・課税方式:暦年課税 ・法定相続人:子1人 ・5,000万円を20年間 (1年あたり250万円)で生前贈与 ・法定相続分は子が全部 |

|

贈与税 |

【計算式】(250万円−基礎控除額110万円)×税率10%×20年 【贈与税額】280万円 |

|

相続税 |

- |

|

贈与税+相続税の総額 |

280万円 |

|

全額相続した場合の 相続税額 |

【計算式】(5,000万円−基礎控除額3,600万円(※))×税率15%−控除額50万円 【相続税額】160万円 |

※相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

5,000万円を20年かけて生前贈与する場合、1年あたり250万円贈与されます。基礎控除額の110万円を超えるため、1年あたり10%の税率がかかり、贈与税額は280万円です。

対して、5,000万円全額を相続した場合、相続税額は160万円。上記のケースでは、相続の方が節税につながるといえます。

5-2.不動産を含む財産5,000万円の「一部」を生前贈与した場合

|

条件 |

・課税方式:暦年課税 ・法定相続人:子1人 ・5,000万円のうち、1,400万円を14年間 (1年あたり100万円)で生前贈与 ・残りの3,600万円は相続 ・法定相続分は子が全部 |

|

贈与税 |

【計算式】100万円−基礎控除額110万円=0 【贈与税額】0円(非課税) |

|

相続税 |

【計算式】3,600万円−基礎控除額3,600万円(※)=0 【相続税額】0円(非課税) |

|

贈与税+相続税の総額 |

0円(非課税) |

|

全額相続した場合の 相続税額 |

【計算式】(5,000万円−基礎控除額3,600万円(※))×税率15%−控除額50万円 【相続税額】160万円 |

※相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

5,000万円の財産のうち、生前贈与と相続の両方を活用する例です。1年間で贈与する金額が基礎控除額の110万円以下であれば、贈与税はかかりません。また、相続税に関しても、上記の想定ケースでは基礎控除額以下であるため、相続税も非課税です。よって、全額相続する場合と比べて、節税につながります。

5-3.不動産を含む財産1億円を「すべて」生前贈与した場合

|

条件 |

・課税方式:暦年課税 ・法定相続人:妻、子2人 ・1億円を10年間で生前贈与 ・1年あたり、妻は400万円、子2人はそれぞれ300万円ずつで贈与 ・法定相続分は妻1/2、子1人あたり1/4 |

|

贈与税 |

【計算式】 妻:(400万円−基礎控除額110万円)×税率15%−控除額10万円×10年 子:(300万円−基礎控除額110万円)×税率10%×10年×2人 【贈与税額】715万円(10年間3人の合計) |

|

相続税 |

- |

|

贈与税+相続税の総額 |

715万円 |

|

全額相続した場合の 相続税額 |

【計算式】1億円−基礎控除額4,800万円(※)=5,200万円 妻:(5200万円×法定相続分1/2)×税率15%-控除額50万円=340万円 子1人目:(5200万円×法定相続分1/4)×税率15%-控除額50万円=145万円 子2人目:(5200万円×法定相続分1/4)×税率15%-控除額50万円=145万円 【相続税額】630万円 |

※相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

1億円の財産のうち、6,000万円を10年間で生前贈与するケースです。贈与税の総額は、3人で10年間で270万円かかります。遺産総額が大きいため、生前贈与と相続をうまく活用すれば、大幅な節税につながるでしょう。

5-4.不動産を含む財産1億円の「一部」を生前贈与した場合

|

条件 |

・課税方式:暦年課税 ・法定相続人:妻、子2人 ・1億円のうち、6,000万円を10年間(1人に1年につき200万円ずつ)で生前贈与 ・残りの4,000万円は相続 ・法定相続分は妻1/2、子1人あたり1/4 |

|

贈与税 |

【計算式】(200万円−基礎控除額110万円)×税率10%×3人×10年 【贈与税額】270万円(10年間3人の合計) |

|

相続税 |

【計算式】4,000万円−基礎控除額4,800万円(※)=0 【相続税額】0円(非課税) |

|

贈与税+相続税の総額 |

270万円 |

|

全額相続した場合の 相続税額 |

【計算式】1億円−基礎控除額4,800万円(※)=5,200万円 妻:(5200万円×法定相続分1/2)×税率15%-控除額50万円=340万円 子1人目:(5200万円×法定相続分1/4)×税率15%-控除額50万円=145万円 子2人目:(5200万円×法定相続分1/4)×税率15%-控除額50万円=145万円 【相続税額】630万円 |

※相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

1億円の財産のうち、6,000万円を10年間で生前贈与するケースです。贈与税の総額は、3人で10年間で270万円かかります。遺産総額が大きいため、生前贈与と相続をうまく活用すれば、大幅な節税につながるでしょう。

6. 【手続きの流れ】不動産の生前贈与から所有権移転登記まで

不動産は生前贈与すると同時に所有権移転登記が必要ですが、そのために準備する書類も多岐にわたります。ここでは不動産の生前贈与にそろえる書類から所有権移転登記までの流れを説明します。

6-1.必要書類を準備・作成する

贈与する際は、まず「贈与契約書」を作成することが大切です。口頭での契約も無効ではありませんが、書面で残すことによってあとから贈与の事実を証明でき、税務調査などがあっても慌てず対応できます。

その他にも、不動産の所有権を示す権利証や登記識別情報に加え、贈与者側の印鑑証明書、固定資産評価証明書などが必要です。

【不動産の生前贈与に必要な書類一覧】

|

必要な書類 |

概要 |

|

贈与契約書 |

財産を贈与する際、贈与者と受贈者で交わす契約。 不動産の場合、贈与する不動産の概要を記載する。 |

|

登記事項証明書 |

法務局が管理する所有者、所在、広さ、構造、地目といった不動産の情報が記載された証明書。登記簿謄本とも呼ばれ、法務局に申請すれば誰でも取得できる。 |

|

不動産の権利証 |

登記が完了した際に、登記所から登記名義人に交付される所有権を証明する書類。(現在はオンライン利用が可能な登記識別情報に変更されている。) |

|

固定資産評価証明書 |

不動産の評価額を証明する書類。市区町村に不動産の所有者本人が申請して取得する。登録免許税の算定に必要 |

|

贈与する人の印鑑登録証明書 |

贈与する人が本人であることを証明するために必要 |

|

贈与される人の住民票 |

贈与される人の現住所を確認するために必要 |

6-2.所有権の名義変更登記を行う

所有権移転登記を自分で手続きを行う場合は、登記申請書に内容を記載し、必要な書類を添付して法務局に提出しましょう。登記申請書は法務局ホームページでダウンロード可能で、申請後不備があれば、法務局から再提出や訂正を求められます。

ただし、登記の手続きを自分で行うのは難しい場合もあるため、費用はかかりますが司法書士などに依頼するのがおすすめです。

7. 不動産の「生前贈与」と「相続」ではどちらが得 ?

生前贈与を行えば、相続財産を減らせるため相続税の節税が可能です。一方で、贈与を行うごとに贈与税が暦年単位で課税されるので、相続財産全体の税金面でどちらが得なのかはケースごとに異なります。生前贈与を行えば、相続財産を減らせるため相続税の節税が可能です。一方で、贈与を行うごとに贈与税が暦年単位で課税されるので、相続財産全体の税金面でどちらが得なのかはケースごとに異なります。

生前贈与と相続の違いを理解し、メリット・デメリットを比較したうえで、最終的には専門家に相談しながら、どちらが有利なのか検討しましょう。

7-1.不動産の生前贈与が適しているケース・適していないケース

|

生前贈与が適しているケース |

生前贈与が適していないケース |

|

・相続財産が多く、相続税が多額になる恐れがある ・自分が亡くなる前に、財産分与を終わらせたい ・今後、相続する不動産の価格が上昇する可能性がある ・居住用家屋を、長く婚姻関係にある配偶者に分与したい |

・相続財産の総額が基礎控除の範囲内である ・手続きが煩雑になるのは避けたい ・3~7年以内に相続開始となる可能性が高い |

不動産の生前贈与は、相続税を節税したい人や、生きている間に財産分与を終えたい人などにメリットがある手法です。将来的に、所有している不動産の価格上昇などが想定されれば、評価額の低い現時点で贈与するメリットは大きくなります。

さらに、婚姻関係が20年以上ある配偶者への居住用家屋の贈与には、2,000万円の配偶者控除があり、目的や要件が合う人には大きなメリットです。

一方で、相続財産が相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の中で収まる場合は、生前贈与の方が税金の総額が高くなる可能性があります。生前贈与は相続に比べて手続きが煩雑で、諸費用がかさむ点にも注意が必要です。

8. 不動産の生前贈与を成功に導く4つのポイント

不動産の生前贈与には入念な計画が必要なため、家族での話し合いや場合によっては税理士など専門家への相談が必要です。ここで不動産の生前贈与を成功させる4つのポイントを紹介します。

8-1.必要な費用や税金を入念に調べる

不動産の生前贈与を検討する際は、贈与税に関する税率や計算方法をはじめ、比較が必要な相続税など税制全般の知識が欠かせません。さらに、その他の税金である登録免許税や不動産取得税、場合によっては税理士などへの相談費用なども必要です。

長期間で生前贈与を行う場合、合計で費用がどの程度かかるのか、しっかり見積もりを立てたうえで贈与の計画を立てましょう。

8-2.家族間でコミュニケーションをとる

生前贈与や相続する不動産がある場合は、贈与や相続を受ける家族ともコミュニケーションを図って計画を共有しないと、計画自体に支障が出かねません。そもそも贈与であれば、贈与者と受贈者で贈与契約などによる合意が必要です。

また、贈与は受贈者側となる家族にも、不動産の管理上の責任や税金の負担がかかります。そのため、受贈者側も生前贈与のメリット・デメリットを理解したうえで、贈与を受けることが大切です。

8-3.配偶者控除や相続時精算課税を活用する

生前贈与の控除の1つである「夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を適用可能であれば、活用することで贈与税を軽減可能です。また、生前贈与の一形態である「相続時精算課税」をうまく活用すると、節税となる場合もあります。

いずれの場合も適用要件や、メリット・デメリットを把握して検討を進めましょう。

8-3-1.配偶者控除とは

| 配偶者控除とは、配偶者に居住用不動産を贈与する際の特別控除 |

配偶者控除とは、正確には「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」と呼ばれる特例です。婚姻期間が20年以上ある夫婦での居住用不動産の贈与であれば、通常の基礎控除110万円に最高で2,000万円を加えた金額を控除できます。

夫婦間での財産総額を調整することにもつながるため、居住用不動産単体での贈与税軽減はもちろん、相続税全体を軽減できる可能性もあるでしょう。

【配偶者控除の概要】

|

適用条件 |

・夫婦の婚姻期間が20年以上 ・贈与する財産が居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭である ・居住用不動産に、現在贈与を受けた人が住んでおり、その後も引き続き住む見込みである |

|

必要な書類 |

・贈与税の申告書 ・戸籍の謄本または抄本、戸籍の附票の写し ・居住用不動産の登記事項証明書など、贈与による不動産取得がわかる書類 |

8-3-2.相続時精算課税とは

|

相続時清算課税とは、2,500万円までは贈与税が非課税となり、相続開始時に精算される生前贈与の一形態 |

相続時精算課税制度とは、生前贈与の促進を目的に創設された制度で、贈与時に2500万円まで贈与税が非課税となり、2500万円を超えた部分の税率も一律20%になる点が大きな特徴です。一方で相続開始時には、贈与時の価額を一括して相続財産に持ち戻すため相続税が発生する可能性があります。そのため「税金の支払い繰り延べ」とも言えますが、一度選択すると相続開始まで変更不可です。今年からは基礎控除110万円も認められていますので、メリット・デメリットをしっかり把握した上で選択しましょう。

【相続時精算課税の概要】

|

対象となるケース |

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子や孫などに贈与した場合 |

|

課税時期 |

贈与時(贈与時の時価で課税) |

|

控除額 |

基礎控除110万円(毎年) 特別控除2,500万円(限度額まで複数回にわたって使用可) |

|

税率 |

一律20% |

|

相続時 |

贈与時の評価額と、他の相続財産を合算して相続税を課税 |

8-4.専門家に相談する

不動産の生前贈与は、贈与や相続に関する税金の知識に加え、金銭だけの贈与に比べて必要な費用や手続きが複雑です。間違いなく、円滑に手続きを進めるために、税理士など専門家への相談が賢明といえます。

そもそも税金の制度は複雑で改正も多いです。十分な知識がないまま実践してしまうと、あとで大きな損失につながる可能性があります。専門家に相談してアドバイスを受けることで、メリット・デメリットが明確となり、安心して贈与の手続きを進められるでしょう。

9. 不動産の生前贈与や将来に悩んだときは

不動産の生前贈与は、うまく活用すれば節税しながら贈与者の意向に沿った財産分与を実現できます。一方で、注意が必要なポイントも多く、相続以上に費用や税金がかかってしまう場合もあるため、さまざまな専門的知識が欠かせません。

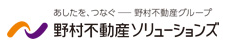

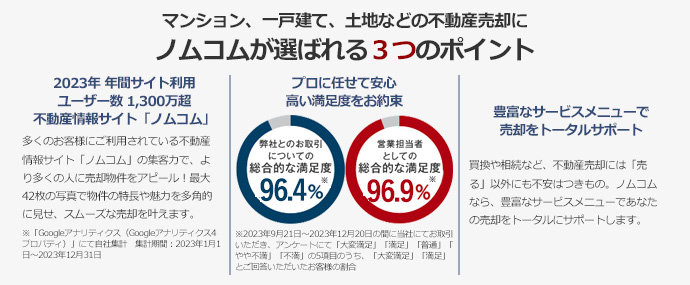

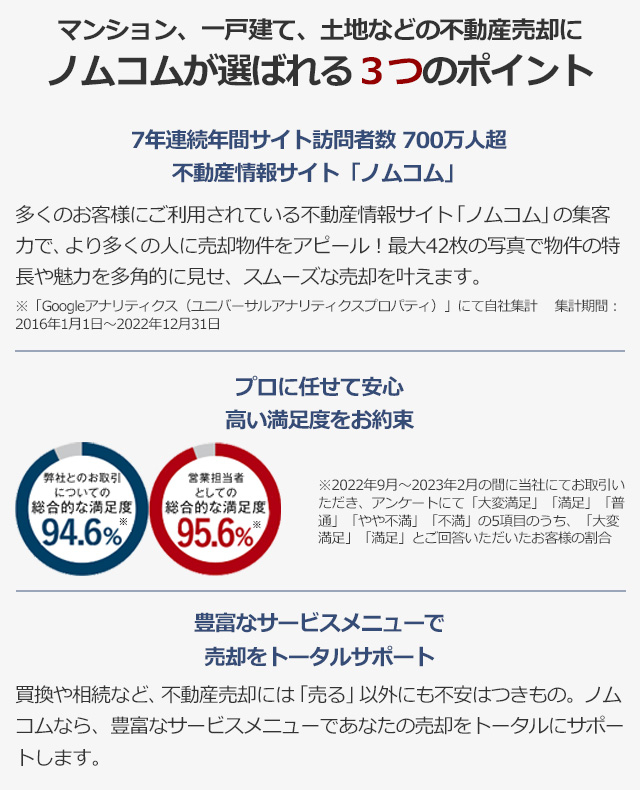

野村不動産グループの野村不動産ソリューションズ株式会社が運営する「ノムコム」では、首都圏、関西、名古屋エリアで不動産の無料査定と売却支援サービスを提供しています。所有している不動産の生前贈与や相続にお悩みの方、不動産の売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。

10. 不動産の生前贈与についてよくあるQ&A

| ・Q.贈与時の不動産の評価額はどう決定する? ・Q.不動産を生前贈与した場合は確定申告が必要? |

多くの専門的な知識が必要となる不動産の生前贈与について、基本的な知識をQ&A方式でお伝えします。不動産の評価額や贈与後の確定申告など、気になるポイントを覚えておきましょう。

10-1.Q.贈与時の不動産の評価額はどう決定する?

| A.固定資産の評価額は、固定資産評価基準をもとに市区町村が決定します。 |

不動産の評価額は、固定資産評価基準にもとづいて、市区町村が地価公示価格等の7割を目途に定め、3年ごとに評価替えが行われます。

評価額は不動産の所在地、土地の地目、建物の構造などにより異なりますが、毎年市区町村から送付される固定資産税納税通知書に同封された課税明細書で確認可能です。

10-2.Q.不動産を生前贈与した場合は確定申告が必要?

| A.贈与を受けた人は、110万円以上の場合、確定申告が必要です。 |

不動産の生前贈与に限らず、贈与を受けた人でその金額が基礎控除110万円を超える場合、確定申告が必要です。確定申告を行わないと、必要な特例が受けられない他、無申告の場合、無申告加算税や延滞税を課される恐れもあります。

確定申告は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日の間に行いますので、申告が必要な方は忘れずに確定申告を済ませましょう。

11.生前贈与の正しい知識を持ち、不動産の将来を考えよう

不動産の生前贈与は活用の仕方しだいで節税につながり、贈与者の希望通りの財産分与を実現できます。一方で、複数年に渡っての贈与が必要な場合もあり、かえって費用や税金がかさむケースも少なくありません。贈与や相続、税金の専門的な知識も欠かせませんが、手続きを安心して進めるためにも、専門家へ相談してアドバイスを受けながら生前贈与を検討することが大切です。

野村不動産グループの野村不動産ソリューションズ株式会社が運営する「ノムコム」では、首都圏、関西、名古屋エリアにおいて、不動産の無料査定と売却支援に関するサービスを提供しています。不動産の売却には不安や悩みが尽きませんが、とくに所有している不動産の生前贈与などは、税制や贈与に関する専門的な知識が欠かせません。所有している不動産の生前贈与や相続に関するお悩みや、不動産の売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。

あわせて読みたいコラム5選

不動産売却・住みかえをお考えなら、無料査定で価格をチェック!

新着記事

-

2025/04/16

共有名義の不動産売却|プロが教える!トラブルを防いで賢く売る方法

-

2025/04/04

土地が売れるか知りたい!売れる土地/売れない土地の特徴&対策

-

2025/04/03

土地の売買は個人間でも可能!手続き方法や注意点、メリット・デメリットを解説

-

2025/04/03

抵当権抹消費用は不動産1件につき1,000円|自分で手続きする方法や注意点を解説

-

2025/03/31

家の価値を調べる方法や注意点「高い=良い」ではない!をプロが解説

-

2025/03/31

戸建ての寿命は何年?延命のコツやリフォーム/建て替えについても解説

人気記事ベスト5

不動産売却ガイド

- 最初にチェック

- 不動産の知識・ノウハウ

- 売却サポート

- Web上で物件を魅力的に魅せる! サポートサービス

- お買いかえについて

- お困りのときに

カンタン60秒入力!

売却をお考えなら、まずは無料査定から

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ

投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ